आमुख

पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में मैं सपरिवार ट्रेन से पटना, एक पारिवारिक आयोजन में सम्मिलित होने जा रहा था। ट्रेन में मेरे दोनों बच्चे गाने सुनने में व्यस्त थे। मैं एकाकी भाव से, ट्रेन से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देखने में मगन था। रास्ते में मिलने वाले दृश्य, मुझे, मेरे बचपन की याद दिला रहे थे। मेरी स्मृति ग्रंथियाँ अचानक सक्रिय हो गई थीं और मैं उन विस्मृतियों को भी समेटने में सफल हो पा रहा था। ऐसे में एक गीत का आध्यात्म, मुझे झकझोर गया।

दरअसल, उस दौरान मैं, यात्रा-वृत्तान्ती पाॅल थरू की किताब -द ग्रेट रेलवे बाजार’ पढ़ रहा था, जिसमें लेखक ने ट्रेन से एशिया के सफर में मिले लोगों, जगहों और प्राकृतिक दृश्यों को मन्त्रमुग्ध कर देनेवाले अन्दाज में प्रस्तुत किया है। अचानक उस गीत के कारण उपजा, यह वैराग्य का भाव, मुझे कुछ लिखने का उद्देश्य, मेरे हाथों को थमा गया। पदोन्नति के पूर्व की कार्यअधिकता, रचनात्मकता के आड़े आती थी।

वर्तमान पदस्थापना, कुछ लिख पाने के लिये फुर्सत के पल उपलब्ध करा रही थी। लिखने की वजह मुझे मिल चुकी थी। सोचा, चलो इस बार के यात्रा वृत्तांत में अपनों को कुछ स्थान दिया जाये। अपने अतीत के बारे में, अपने लोगों के बारे में और उन स्थानों के बारे में कुछ लिख डाला, जिनसे हम जुड़े हुये थे और जुड़े हुये रहेंगे।

मैंने जो लिखा, कैसा है? इसका मूल्यांकन तो आप करेंगे परन्तु इस आलेख को लिखने में मुझे अपार संतुष्टि मिली। लगा जैसे एक बोझ उतर गया हो। पहले भी मुझे लगता रहा है कि अगर कुछ लिखना हो तो सर्वप्रथम किसी को भी अपने बारे में लिखना चाहिए। मेरे कार्यालय के वरिष्ठ श्री दीपक सक्सेना और श्री संजय श्रीवास्तव को मैं, मेरी हौसला आफजाई के लिए याद करना चाहता हूँ। कम्प्यूटर पर सहयोग के लिये मैं फरजान खान को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा।

मेरे माता-पिता, हमारे पूर्वज, हमारे सगे सम्बन्ध्यिों को मैंने अपेन इस आलेख में स्मरण किया है जिनके कारण ही मुझे लिख पाने का सम्बल प्राप्त हो सका। विशेषकर अपने लेखक पिता को स्मरण करना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं अपनी लेखनी उठा पाने में समर्थ हुआ। मेरा जीवन गढ़ने वाली मेरी माँ की ढेर सारी स्मृतियाँ ही इस आलेख को स्वरूप प्रदान करती है। मुद्रक शिशिर गुप्ता को भी धन्यवाद, जिन्होंने मेरे इस आलेख को एक सुन्दर पुस्तिका का आकार दिया।

अपनी सहधर्मिता कविता, दोनों बच्चों ऋचा और अम्लान को इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस लेखन में मेरा जीवन्त सहयोग किया और व्यस्तता के क्रम में कष्ट उठाए।

और अंत में उस परमात्मा का, जिनके कारण मेरा अस्तित्व है।

भोपाल

11 फरवरी 2015

मेरी भतीजी किट्टी की रिंग सेरेमनी थी। समूचा परिवार इकट्ठा होनेवाला था। इसके लिए दशहरे का दिन तय किया गया। पटना गए बहुत दिन हो गए थे। माँ-पिताजी से भी मिले बहुत समय हो चुका था। मैं खुद, मेरे दोनों बच्चे और कविता बहुत उत्साहित थे। कविता को तो पटना जाना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। टिकट भी दो माह पूर्व ले लिया था। बड़ा प्रश्न, इन दिनों छुट्टियाँ स्वीकृत होने का था।

खैर, छुट्टी मिल गई। मुझे याद नहीं कि तहसीलदारी के दौरान दशहरे के समय कभी मैं अपने घर जा भी पाया था। हमारी ट्रेन एक घण्टे विलम्ब से आई थी। पूरा प्लेटफाॅर्म इन्तजार करनेवाले यात्रियों से भरा हुआ था। ये सभी यात्रीपटना ही जा रहे थे। उनकी बोली, पहनावा और उनकी व्यग्रता साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि इनमें अधिकांश यात्री, बिहार से भोपाल पढ़ने के लिए आए इन्जीनियरिंग और मेडिकल के छात्र हैं।

हम आठ बजे तक भोपाल से रवाना हो पाए। मुझे यह भी याद नहीं कि इससे पहले कभी, हमें इतनी घटिया बर्थ भी मिली हों। चारों अपर बर्थ थीं और पूरी ट्रेन फुलपैक थी। बर्थ बदलने की कोई गुन्जाईश नहीं। रात्रि में खाना खाया। अपने-अपने बर्थ पर लेट गए। हाँ, अम्लान रात भर ठीक से सो नहीं पाया। उसे अपर बर्थ पर ऊँचाई कम पड़ रही थी।

हम आठ बजे तक भोपाल से रवाना हो पाए। मुझे यह भी याद नहीं कि इससे पहले कभी, हमें इतनी घटिया बर्थ भी मिली हों। चारों अपर बर्थ थीं और पूरी ट्रेन फुलपैक थी। बर्थ बदलने की कोई गुन्जाईश नहीं। रात्रि में खाना खाया। अपने-अपने बर्थ पर लेट गए। हाँ, अम्लान रात भर ठीक से सो नहीं पाया। उसे अपर बर्थ पर ऊँचाई कम पड़ रही थी।

सुबह नींद खुली तो हम लोग लखनऊ में थे। चाय पीते-पीते तो हमारी, सहयात्रियों से अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। वे आरा के ही रहनेवाले थे, नाम था टी. अहमद। 20 वर्ष पूर्व उन्होंने आरा छोड़ दिया था। अभी वे राजा रामन्ना सेन्टर फाॅर एटाॅमिक टेक्नोलाॅजी में साइन्टिफिक आॅफिसर के रूप में कार्यरत हैं। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे थे। वे मिल्की मोहल्ला के रहनेवाले हैं, जबकि उनकी पत्नी का मायका पकड़ी मोहल्ला है। यह जानकर हमें बहुत खुशी हुई।फिर तो यादों का कारवां चल निकला। हम सबने पुराने दिनों को खूब याद किया।

मैंने उन्हें बताया कि बचपन में, हम सभी दोस्त खेलते-खेलते पकड़ी तक पहुँच जाया करते थे। उस दौरान पकड़ी शुद्ध रूप से एक गाँव हुआ करता था। इस गाँव में भड़भूंजे बहुत सारे थे। भूंजा भूँजानेवालों के यहाँ हम, लोग चावल और चना भूंजवाने अक्सर जाया भी करते थे। यह खुला हुआ क्षेत्र हुआ करता थाऔर आज पकड़ी बड़ी-बड़ी इमारतों का जँगल बन चुका है।

अपनी पिछली यात्रा के दौरान पकड़ी चैराहे पर, विजय की दुकान से खरीदे गए स्वादिष्ट रसगुल्लों की जैसे ही चर्चा आरम्भ की, उनके दोनों बच्चे बोल उठे, हमने भी खाई है! मोहनराम सोहनराम,प्रदीप स्वीट्स की मिठाइयों की चर्चा ने, तब तक वातावरण में मिठास घोल दी थी। अहमद साहब ने बताया कि आज तो आरा में पार्क स्वीट्स की खूब चर्चा है। प्रत्युत्तर में मैंने बताया कि हम सबने उस दुकान की रसमाधुरी का, भरपूर और कई बार स्वाद चखा है। फिर तो आरा का कोई मोहल्ला और कोई भी पुरानी दुकान न छूटी, जिसकी बात हम लोगों ने न कर ली हो। आरा की बातें करते-करते हम, पुरानी यादों से पूरी तरह जुड़ चुके थे।

लखनऊ से चली ट्रेन अकबरपुर, सुल्तानपुर,फैज़ाबाद को पीछे छोड़ती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। सुबह आँख खुलने के बाद से ही हम उत्तर प्रदेश में थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर उत्तर प्रदेश और हार में कोई खास अन्तर है नहीं।

रेलवे लाइन के दोनों ओर, घने धान के मखमली खेत मनमोहक लग रहे थे। मध्यप्रदेश में पिछले 20 वर्षों से रहते-रहते ऐसा अहसास, जैसे हमारी मिट्टी से और जुड़ाव का अवसर प्रस्तुत कर रहा था।सोयाबीन के खेतों में, धान के खेतोंवाली वो हरियाली कहाँ। हाँ, रबी के समय ऐसे ही खेत अवश्य मिलेंगे। घने-घने और भरपूर वृक्ष इसी क्षेत्र मेंदिखे, जैसे किसी कार्टूनिस्ट ने वृक्षों का कार्टून बनाया हो।

रेलवे लाइन के दोनों ओर, घने धान के मखमली खेत मनमोहक लग रहे थे। मध्यप्रदेश में पिछले 20 वर्षों से रहते-रहते ऐसा अहसास, जैसे हमारी मिट्टी से और जुड़ाव का अवसर प्रस्तुत कर रहा था।सोयाबीन के खेतों में, धान के खेतोंवाली वो हरियाली कहाँ। हाँ, रबी के समय ऐसे ही खेत अवश्य मिलेंगे। घने-घने और भरपूर वृक्ष इसी क्षेत्र मेंदिखे, जैसे किसी कार्टूनिस्ट ने वृक्षों का कार्टून बनाया हो।

ट्रेन में बैठे-बैठे दूर, बहुत दूर नीले क्षितिज तक खेतों की मनमोहक छटा हम देख पा रहे थे। अहमद साहब की पत्नी ने बताया कि मध्यप्रदेश में तो हमारी दृष्टि ही सीमित हो जाती है। कुछ दूर तक खेत, फिर पहाडि़याँ दिखने लगती हैं। क्षितिज का विस्तार तो हम देख ही नहीं पाते। ट्रैक के दोनों ओर भरपूरजलवाले ताल-तलैया भी मध्यप्रदेश में नहीं दिखते। यहाँ मिट्टी की संरचना के कारण जमीन के ऊपर टिका रहता है जबकि मध्यप्रदेश में पानी भूमि के अन्दर सोख लिया जाता है।

इनमें कमल-कुमुदनियों के लाल-सफेद फूल हमें बचपन की याद दिला रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है। छुट्टी के दिनों में हम सुबह-सुबह घूमने निकल जाया करते थे। हमारे स्कूल के आगे, पुलिस लाइन की ओर बहुत सारा खुला हुआ क्षेत्र हुआ करता था। सड़क के दोनों ओर गड्ढों में, पानी भरा होने के कारण वे कुमुदनी के फूलों से भरे रहते थे। मुझे यह भी याद आया कि कैसे पानी में घुसकर उन फूलों को तोड़ा करते थे। क्या दिन थे? अब फिर कहाँ!

इनमें कमल-कुमुदनियों के लाल-सफेद फूल हमें बचपन की याद दिला रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है। छुट्टी के दिनों में हम सुबह-सुबह घूमने निकल जाया करते थे। हमारे स्कूल के आगे, पुलिस लाइन की ओर बहुत सारा खुला हुआ क्षेत्र हुआ करता था। सड़क के दोनों ओर गड्ढों में, पानी भरा होने के कारण वे कुमुदनी के फूलों से भरे रहते थे। मुझे यह भी याद आया कि कैसे पानी में घुसकर उन फूलों को तोड़ा करते थे। क्या दिन थे? अब फिर कहाँ!

इन ताल-तलैयों में तरह-तरह की जलीय वनस्पति भरी हुई थी। बचपन में मैंने इन लतावाली करसिम घास की पत्तियाँ तोड़ते हुए लोगों को देखा है। वे इसे भाजी के रूप में बनाकर खाते थे। जौनपुर के आसपास तो सिंघाड़ों की खेती भी दिखने लगी थी। वर्षा ऋतु अभी-अभी खत्म हुई थी। चारों ओर सफेद कांस के फूल खिले दिखाई पड़ रहे थे। रामचरित मानस में तुसलीदास ने भी कहा है –

बरषा विगत सरद रितु आई। लछिमन देखहु परम सुहाई।।

फूलें कास सकल महि छाई। जनु बरषाँ कृत प्रकट बुढ़ाई।।

अर्थात् हे लक्ष्मण! देखो वर्षा बीत गई और परम सुन्दर शरद्-ऋतु आ गई। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने (कांसरूपी सफेद बालों के रूप में) अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। एक अतुलनीय अलंकरण !!

दोनों ओर करीब-करीब प्रत्येक गाँव के आगे पीपल का एक ऊँचा पेड़, तने पानी पर लिपटे सफेद, लाल, पीले धागे, सिन्दूर और रोरी के टीके, ऊँची टहनियों पर लटके हुए मिट्टी के मटके, पेड़ के नीचे एक छोटी सी मडि़या के आकार के मन्दिर दिखने लगे, जैसे हम अपने गाँव में हों। ऊँचे-ऊँचे शीशम के वृक्ष,मध्यप्रदेश में नहीं दिखते। वैसे ही जैसे, यहाँ सागौन के वृक्ष नहीं हैं। छाता लेकर गाय भैंस चराते चरवाहे। भरपूर पानीवाली नदियाँ और नाले।

सच कहूँ तो बचपन में मुझे अपने गाँव करारी जाने का बहुत क्रेज था। वहाँ मेरा सबसे अच्छा दोस्त शंकर था, जो मेरे घर चरवाहे का काम करता था। मैं उसके साथ गाय भैंस (गोरू) चराने अक्सर जाना चाहता था। बाबूजी हमें जाने नहीं देना चाहते थे परन्तु जि़द्द करके मैं कई बार गया। खेतों में घूमना, नालों में नहाना, गमछा फैलाकर मछलियों को पकड़ना, (मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार हार्डकोर शाकाहारी है)

भैंसों पर सवारी करना, पशुओं को खिलाने के लिए बांस की पत्तियाँ तोड़ना, नदी में नहाना, तैरना, अपने बहुत बड़े बगीचे, पांडे़पुर में घूम-घूमकर फल खाना, ये सबआज के लिए स्वप्न है। जहाँ नदी में पानी अधिक हो, वहाँ नाव से पारकर उस पार उत्तर प्रदेश में पहुँच जाना, हमारे लिए आत्मिक संतुष्टि का विषय था। अक्सर मैं अपने बच्चों को ये सब बताता हूँ तो वे सहसाविश्वास नहीं कर पाते।

जब मैं पूरी तन्मयता से इन सुखद स्मृतियों को जी रहा था, दरअसल ट्रेन के उस कूपे मैं था ही नहीं। तभी मेरी बेटी ऋचा, जो उस समय इयरफोन पर गाने सुन रही थी, ने एक गाना सुनने की पेशकश करते हुए सेलफोन और इयरफोन मेरी ओर बढ़ा दिया। अचानक मेरी तन्द्रा टूटी। गाना फिल्म एक विलेन से था, गलियाँ तेरी गलियाँ। वैसे तो यह गाना मैंने पहले भी ऐंवीं सुना था परन्तु तन्हाई में इस गीत की आवाज, संगीत और भाव ने अचानक वैराग्य के भाव उत्पन्न कर दिए –

यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे,

यहीं मरना और जीना, यहीं मन्दिर और मदीना,

तेरी गलियाँ, गलियाँ तेरी गलियाँ,

मुझको भावें, गलियाँ तेरी गलियाँ।

कर्णप्रिय संगीत, गायन शैली, शब्दों के चयन और गीत के अध्यात्म ने मुझे झकझोरकर रख दिया था। मैंने डूबकर तीन बार इसे सुना और भाव विभोर हो गया। गायक और कम्पोजर अंकित तिवारी को मैं सलाम करता हूँ। साथ ही, शब्दों को एक गीत के रूप में पिरोनेवाले गीतकार मनोज मुन्तसिर की क़ाबिलियत उन्हें बहुत ऊपर ले जाएगी। उनके लिए ईश्वर से दुआ भी माँगी।

तू मेरी नींदों में सोता है,

तू मेरी अश्कों में रोता है,

सरगोशी सी है खयालों में,

तू ना हो, फिर भी तू होता है।

सचमुच! इन शब्दों ने मेरे ऊपर जादू सा कर दिया था। मैं, इन शब्दों और गायकी को ईश्वरोपासना के साथ तादात्म्य स्थापित करने की कोशिशों में, अपने आपको लगभग भूल गया था।

भक्तिकाल में चार प्रमुख काव्य धाराओं – ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी में से ज्ञानाश्रयी को तो, पूरी तरह निर्गुण ब्रह्म की उपासना से जोड़ा जाता है, जबकि प्रेमाश्रयी धारा में भी निर्गुण के कुछ अंश अवश्य ढ़ूंढे जा सकते हैं। शेष, दोनों धाराएँ सगुणवादी हैं।

सभी विशेषणों से परे रहकर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म या परब्रह्म कहलाता है। सत्, चित् तथा आनन्द इसका स्वरूप होता है। जबकि सः शब्द के कहे जाने से ब्रह्म, व्यक्ति विशेष हो जाता है। इससे जीव-जगत के साथ उसका सम्पूर्ण अलगाव सूचित होता है। इसलिए सः के स्थान पर निर्गुण वाचक “तत्” शब्द का प्रयोग वेदों में किया गया है और इसी तत् शब्द से निर्गुण ब्रह्म का उद्भव हुआ है। ब्रह्म की प्राप्ति, हम निर्गुण उपासना से करें अथवा सगुन उपासना के माध्यम से, इस चिन्तन से मुक्ति हमें कबीर ने सिखाई है।

कबीर जैसे कवि जो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा से सम्बन्धित हैं। वस्तुतः कबीर, राम के उपासक हैं परन्तु निर्गुण ब्रह्म की वह अवधारणा कबीर की मूलभूत प्रवृत्ति है, अर्थात् राम से तात्पर्य कबीर के निर्गुण ब्रह्म से है। स्पष्ट है कि कबीर ने ब्रह्म की उपासना में निर्गुण और सगुण की चिन्ताओं से अपने आपको परे रखा है। सांसारिक बन्धनों से मुक्त हुए बिना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कबीर जैसे सन्तों के बस की ही है।

कबीर जैसे कवि जो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा से सम्बन्धित हैं। वस्तुतः कबीर, राम के उपासक हैं परन्तु निर्गुण ब्रह्म की वह अवधारणा कबीर की मूलभूत प्रवृत्ति है, अर्थात् राम से तात्पर्य कबीर के निर्गुण ब्रह्म से है। स्पष्ट है कि कबीर ने ब्रह्म की उपासना में निर्गुण और सगुण की चिन्ताओं से अपने आपको परे रखा है। सांसारिक बन्धनों से मुक्त हुए बिना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कबीर जैसे सन्तों के बस की ही है।

एक वर्ष पूर्व मेरी सासू माँ का देहान्त हुआ था। मुझे याद है, जब श्राद्धकर्म की तैयारी चल रही थी, तब एक गायक मण्डली के सदस्य मेरे ससुराल आए थे। उन्होंने तेरहवीं के भोज के दौरान निर्गुण गायन का प्रस्ताव रखा। पहले तो अटपटा सा लगा। परन्तु बाद में चर्चा के उपरान्त सभी ने सहमति दे दी। वास्तव में इस निर्गुण गायकी ने, उस समय वहाँ उपस्थित समस्त श्रोताओं के मन में इस संसार के प्रति विरक्ति और वैराग्य के भाव उत्पन्न कर दिए थे। कबीर के ग्राम मगहर में भी प्रत्येक वर्ष निर्गुण गायकी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।

प्रसिद्ध भोजपुरी गायक भरत शर्मा के निर्गुण मैंने कई बार सुने हैं। उनके गाए गीत वास्तव में सराहे जाने योग्य हैं। कुन्दनलाल सहगल द्वारा गाई गई रचना, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए तो सर्वकालिक महानतम् निर्गुण रचना मानी गई है। सम्भव है कि मैं गलत हूँ, मेरी बौद्धिक क्षमता संकीर्ण हो और बहुत सारे लोग मेरी इस समझ के लिए आलोचना भी करें परन्तु अक्सर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जहाँ सगुन ब्रह्म की उपासना में इस सांसारिक जीवन से जोड़े रखने की प्रवृत्ति है, वहीं निर्गुण में वैराग्य उत्पन्न कर सांसारिक मोह-माया से परे रखने की भावना प्रबल है।

दरअसल, इस गाने के शब्दों और संगीत में मुझे निर्गुण की झलक स्पष्ट हो रही थी। परन्तु भाव, ज्ञानाश्रयी की अपेक्षा प्रेमाश्रयी अधिक था। मैं कबीर, रसखान जैसे महान् सन्तों का अपमान नहीं कर रहा परन्तु मनोज मुन्तसिर के इन शब्दों में मुझे वैसी ही छाया महसूस हुई। सम्भव है, मेरी इस सोच पर तत्समय उत्पन्न भावनात्मक अतिरेक का प्रभाव हो परन्तु इस भाव को मैं प्रकट न कर सकूं तो मुन्तसिर साहब के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। क्षमा करें! इन शब्दों ने मुझे, इस सोच को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं हो सकता, चाहे दर्द की प्रकृति कुछ भी क्यों न हो।

मेरे अन्तर्मन में उपरोक्त भाव उत्पन्न हुए, इसके लिए मैंने ऋचा को जी भरकर आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। उसने मुझे एक आह्लाद को जीने का अवसर प्रदान किया।

इस विषय पर मेरी कई जिज्ञासाओं का समाधान, एक सहयात्री अभिषेक सिंह के पास था। वे रहनेवाले तो आजमगढ़ के थे परन्तु मगहर (सन्त कबीर के जन्म स्थान) जा चुके हैं। अभिषेक सिंह बहुत रोचक व्यक्ति थे। उनके साथ इस बौद्धिक चर्चा में बहुत आनन्द आया। वर्तमान में वे इन्दौर में एक बैंक में कार्यरत हैं। उन्हें उतरना तो बनारस था मगर उनके चाचाजी गाड़ी लेकर जौनपुर आ गए थे। अभिषेक यहीं उतर गए। हम सबने उन्हें विदा किया।

बहुत गौर से मैं जौनपुर शहर को देखता रहा। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ जौनपुर, एक ऐतिहासिक शहर है। सन् 1359 में इस शहर को सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई, जूना खाँ की स्मृति में बसाया था। यह जूना खाँ, भारतीय इतिहास में मुहम्मद-बिन-तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हैं।

उस समय, इस शहर की प्रसिद्धि शीराज़-ए-हिन्द के नाम से थी। दरअसल शीराज नाम का शहर ईरान में था, जो उस समय बहुत पवित्र और धार्मिक शहर माना गया है।

हिन्दू धर्मग्रन्थों के अनुसार, यह शहर जमदग्नि ऋषि की कर्मभूमि के रूप में जानी गई है, जो महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान परशुराम के पिता थे। हाँ, मेरे छोटे भाई की पत्नी नीतू भी यहीं की है।

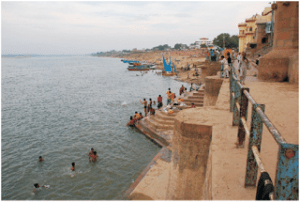

थोड़ी देर में हमने वरूणा नदी पार की। कहते हैं, इसी वरूणा नदी और काशी के एकदम दक्षिण में, गंगा और असी नदी के संगम पर बने, अस्सी घाट के मध्य का क्षेत्र,वाराणसी कहलाता है। इसी अस्सी घाट पर महाकवि तुलसीदास ने सांसारिक काया से मुक्ति पाई थी। इस तथ्य की हम आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि एक सज्जन, जोसीतामढ़ी के पास किसी राजपरिवार से ताल्लुक रखते थे और एक सेवानिवृत्तप्रोफेसर थे, ने बड़ी रोचक जानकारी दी। उनके अनुसार, इजरायल में अनिवार्य सैन्य सेवा है। इस सैन्य सेवा के बाद वहाँ का प्रत्येक युवा, अस्सी घाट पर एक विशेष पूजा अर्चना के लिए अनिवार्य रूप से आता है। सम्भवतः यहूदी धर्मग्रन्थों में इसअस्सी घाट को एक अलग रूतबा हासिल है। मुझे हर्षमिश्रित आश्चर्य हुआ।

थोड़ी देर में हमने वरूणा नदी पार की। कहते हैं, इसी वरूणा नदी और काशी के एकदम दक्षिण में, गंगा और असी नदी के संगम पर बने, अस्सी घाट के मध्य का क्षेत्र,वाराणसी कहलाता है। इसी अस्सी घाट पर महाकवि तुलसीदास ने सांसारिक काया से मुक्ति पाई थी। इस तथ्य की हम आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि एक सज्जन, जोसीतामढ़ी के पास किसी राजपरिवार से ताल्लुक रखते थे और एक सेवानिवृत्तप्रोफेसर थे, ने बड़ी रोचक जानकारी दी। उनके अनुसार, इजरायल में अनिवार्य सैन्य सेवा है। इस सैन्य सेवा के बाद वहाँ का प्रत्येक युवा, अस्सी घाट पर एक विशेष पूजा अर्चना के लिए अनिवार्य रूप से आता है। सम्भवतः यहूदी धर्मग्रन्थों में इसअस्सी घाट को एक अलग रूतबा हासिल है। मुझे हर्षमिश्रित आश्चर्य हुआ।

धीरे-धीरे हमारी ट्रेन वाराणसी कैन्ट रेलवे स्टेशन पर आ लगी। अहमद परिवार, पटना जाने के स्थान पर यहीं उतर गया। उनके भान्जे को सड़क दुर्घटना में काफी चोट आई थी। उसे देखने, उन्हें यहीं उतरना पड़ा। उनके साथ इस यात्रा में बहुत आनन्द आया। वास्तव में अहमद भाई एक रौशन खयाल इन्सान थे और मैं उनके अनुभव वृतान्तों से काफी मुतासिर भी हुआ। सेलफोन नम्बरों के आदान-प्रदान और पुनः मिलने का वादा लेकर हमने उन्हें विदा किया।

अचानक मेरी पत्नी को कुल्हड़ में चाय पीने का तलब हो आई। उसकी इच्छा को आदेश मानकर मैं, अम्लान के साथ प्लेटफाॅर्म पर उतर गया। समूचा प्लेटफाॅर्म एकदम साफ, चमचमाता हुआ नजर आया। याद आया, आज 2 अक्टूबर है और आज ही प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान का आगाज करनेवाले थे। हमारी बोगी प्लेटफाॅर्म पर काफी आगे लगी थी, सो हमें उतरकर काफी पीछे तक आना पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद भी कुल्हड़ क्या, चाय तक नसीब नहीं हुई। एक स्टाॅल पर काॅफी अवश्य बिक रही थी। फटाफट पानी के दो बाॅटल और एक काॅफी लेकर वापस आ ही रहे थे कि ट्रेन निकल पड़ी।

हमें जल्दी से दूसरी बोगी में चढ़ना पड़ा। प्लेटफाॅर्म पर सिर्फ और सिर्फ फल बिक रहे थे। पपीते, खीरे, केले, सेब, नाशपाती, अमरूद और अनार बेचनेवाले खोमचे खूब नजर आए। हाँ, कच्ची गड़ी बेचनेवाले भी दिखे। अपनी बोगी तक आने में हमें छः अन्य बोगियाँ पार करनी पड़ीं। समस्त बोगियों में फल खाते लोग। आज नवमी का व्रत था। वैसे भी मैं अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर बता सकता हूँ कि मुगलसराय और बनारस स्टेशनों पर फलों की बिक्री जमकर होती है।

बनारस हमारे गाँव का बाजार है। एक पीढ़ी पूर्व, घर के सभी लोग अपने गाँव करारी में रहते थे, तब खरीदारी के लिए वे यहीं आया करते थे। जो परिवार आर्थिक रूप से समर्थ नहीं थे, वे बनारस आकर किसी धर्मशाला में सादगी के साथ विवाह समारोह पूरी कर लिया करते। कहते हैं, काशी में मृत्यु सौभाग्य से मिलती है और यदि मिल जाए तो आत्मा, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। इसी मोहपाश में बंधकर बहुत सारे वृद्ध अपना अन्तिम समय इसी शहर में बिताते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे मुमुक्षु भवन भी हैं।

इन अलग-अलग कारणों से मैंने, अपने गाँव से कई बार इस नगर की यात्रा की है। मुझे याद है, ऐसे ही एक अवसर पर मेरा छोटा भाई गुम गया था। काफी रोने-धोने और प्रयासों के बाद हमें वापस मिल पाया था। किन्तु तब के बनारस और आज के बनारस में, जमीन-आसमान का फकऱ् आ चुका है। कहते हैं, वर्ष 2013 में इस शहर में 10 लाख पर्यटक आए थे।

काशी में गंगा की कल-कल निनाद करती हुई लहरों को देख, अक्सर मन होता है कि काश! गंगा के सहारे उस सारे भू-भाग के भ्रमण का सौभाग्य मिल जाए, जिसे हज़ारों साल से गंगा-जमुना का मैदान कहा जाता रहा है और जिस सभ्यता और संस्कृति की देन पूरी हिन्दी पट्टी है।

सुना है, नई सरकार इलाहाबाद से हल्दिया तक कुल 1620 कि.मी. की लम्बाई में राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक-1 पर, नियमित क्रूज़ सेवा की शुरूआत करने जा रही है। इलाहाबाद से पटना तक हम गंगा नदी पर क्रूज़ की यात्रा करते हुए पहुँचें, यह सोचकर ही मेरा मन रोमान्चित हो रहा है। उम्मीद करें कि ऐसा मौक़ा जल्द मिले। दरअसल गोमुख से गंगासागर तक इस नदी का सफर इतना पावन और आकर्षक है कि जो भी व्यक्ति इन उन्मुक्त लहरों को देखता है, गंगा उसे उसी भाव में नज़र आती हैं।

धीरे-धीरे हम गंगा नदी पार करने के क्रम में मालवीय पुल पर आ गए थे। इस पुल से बनारस बहुत खूबसूरत दिखता है। बच्चों को भी उत्साह सेदिखाया। मुझे याद है, बचपन में जब पिताजीके साथ, हम सभी भाई बहन ट्रेन से इस पुलको पार करते, वे बहुत उत्सुकता से इसके बारे में बताया करते थे। तब गंगा नदी के इस पुल पर, सिक्कों की खनखनाहट की खूब सारी आवाजें सुनाई पड़ती थीं। परन्तु अब धर्म की तीव्रता कम हो गई जान पड़ती है। लोग अब गंगा में सिक्के नहीं फेंकते। यह भी सम्भव है कि वातानुकूलित बोगियों में खिड़कियों पर लगी काँच की दीवार, हमें इस आनन्द से वंचित कर देती हो।

धीरे-धीरे हम गंगा नदी पार करने के क्रम में मालवीय पुल पर आ गए थे। इस पुल से बनारस बहुत खूबसूरत दिखता है। बच्चों को भी उत्साह सेदिखाया। मुझे याद है, बचपन में जब पिताजीके साथ, हम सभी भाई बहन ट्रेन से इस पुलको पार करते, वे बहुत उत्सुकता से इसके बारे में बताया करते थे। तब गंगा नदी के इस पुल पर, सिक्कों की खनखनाहट की खूब सारी आवाजें सुनाई पड़ती थीं। परन्तु अब धर्म की तीव्रता कम हो गई जान पड़ती है। लोग अब गंगा में सिक्के नहीं फेंकते। यह भी सम्भव है कि वातानुकूलित बोगियों में खिड़कियों पर लगी काँच की दीवार, हमें इस आनन्द से वंचित कर देती हो।

इस पुल से गंगा के तकरीबन सारे घाट दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं, गंगा के अधिकांश घाट सन् 1700 के बाद बने, जब काशी मराठों के कब्जे़ में आ गई थी। आज भी, इन अधिकांश घाटों के संरक्षक सिन्धिया, होल्कर, भोंसले और पेशवा जैसे मराठा परिवार हैं। इतिहास बताता है कि काशी का विश्वनाथ मन्दिर आज जिस स्वरूप में है, उस संरचना का निर्माण इन्दौर की होल्कर महारानी, अहिल्याबाई ने करवाया था। बाद में, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इसके दोनों शिखरों को स्वर्ण से मढ़वाया। हमारे साथ-साथ समस्त सहयात्रियों ने भी दोनों हाथ जोड़कर माँ गंगा को प्रणाम किया।

यह पुल वर्ष 1887 में बनकर तैयार हुआ था, तब यह डफरिन पुल (तत्कालीन ब्रिटिश वायसराॅय लार्ड डफरिन के नाम पर) कहलाता था। आज़ादी के बाद, वर्ष 1948 में इसका नाम बदलकर मालवीय पुल रखा गया। प्रसिद्ध उपन्यासकार रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक द ब्रिज बिल्डर्स में इसे ‘‘काशी ब्रिज’’ नाम से सम्बोधित किया है। इस पुस्तक में उल्लेख है कि भयानक बाढ़ के कारण, इस पुल का लोकार्पण काफी विलम्ब से हो पाया था।

पुल पार करने के बाद हम रामनगर क्षेत्र में आ गए थे। यहीं दशहरे के अवसर पर रेशमी और जरी कपड़ों से सुसज्जित वेशभूषा में काशी नरेश की, हाथी पर सवारी निकलती है और पीछे-पीछे लम्बा जुलूस चलता है। फिर नरेश एक माह (31 दिन) तक चलनेवाले, विश्वप्रसिद्ध रामनगर की रामलीला का उद्घाटन करते हैं। महाराजा उदितनारायण सिंह ने इस रामलीला की शुरूआत आज से 184 वर्ष पूर्व, सन् 1830 में की थी।

आधे घण्टे से कम समय में ही हमारी ट्रेन, मुगलसराय स्टेशन पर खड़ी थी। वही ढेर सारे फलवाले, इस प्लेटफाॅर्म पर भी मौजूद थे। मुगलसराय भारत का चैथा व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। कहते हैं, सन् 1862 में यहाँ पहली बार रेलवे लाइन आई थी। इससे आगे बढ़ते हुए सन् 1866 में दिल्ली को इस स्टेशन से जोड़ा गया।

अहमद परिवार के बाद हमारे कूपे में एक नेपाली दम्पत्ति आए। वे जनकपुर में किसी काॅलेज में रीडर थे। एक ही जगह के होने के कारण, उनकी रिटायर्ड प्रोफेसर साहब से खूब छनने लगी। चूकि हाल ही में हम नेपाल घूमकर आए थे, इस कारण उनसे हमारी खूब चर्चा होती रही। उनकी बेटी भोपाल के बाग मुगालिया में रहती है और ससुरालवाले मुल्ताई, बैतूल के रहने वाले हैं।

उन्होंने पूछने पर बताया कि वे नेपाली नागरिक हैं, परन्तु उनकी बेटी को विवाह के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वे पक्के भारत समर्थक थे। उनकी विचारधारा नेपाल के तराई क्षेत्र में रहनेवाले, नेपाली लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि तराई के लोग इतने पक्के भारत समर्थक हैं कि वे भारत के समर्थन में किसी भी हद तक जा सकते हैं।

नेपाली रीडर साहब आर.एस.एस. के सक्रिय कार्यकर्ता थे और आर.एस. एस. के नेपाल में विस्तार के बारे में बहुत कुछ बताते रहे। सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर नेपाल में भी नेपाल विद्यार्थी परिषद् और नेपाल जनता पार्टी की नींव पड़ चुकी हैऔर इनकी जड़ें धीरे-धीरे मजबूत भी होती जा रही हैं। पता नहीं क्यो, लेकिन इस भारतप्रेमी नेपाली दम्पति से एक अपनापन का भाव जागृत हो गया था।

मुगलसराय के बाद तो जैसे हम अपने गाँव के इलाके में आ गए हों। रास्ते में मिलनेवाले रेलवे स्टेशन तुलसी आश्रम, सकलहीडा, बहोरा चण्डील, धीना बहुत परिचित थे। इसके बाद आया, हमारे गाँव का स्टेशन, जमानिया।

महर्षि जमदग्नि के नाम पर इस कस्बे का नाम पड़ा है। काफी पहले, जब यातायात केसाधनों का अभाव था, हम आरा से 119कि.मी. दूर इस स्टेशन तक भोजपुर शटल(पटना-प्रतापगढ़ पैसेन्जर) नाम की ट्रेन से आया करते थे। रास्ते में पड़नेवाले प्रत्येकस्टेशन एवं हाल्ट पर रूकनेवाली यह ट्रेन, 11 बजे तक जमानिया पहुँचाने में चार घण्टे का समय लगाती थी। एक तो यह ट्रेन लेट नहीं होती थी, दूसरे पैसेन्जर होने के कारणकिराया कम लगता था और तीसरे आरा से जमानिया पहुँचनेवाली यह पहली ट्रेन थी। जमानिया पहुँचानेवाली दूसरी ट्रेनें, जनता एक्सप्रेस और अपर इण्डिया एक्सप्रेस इसके बाद ही पहुँचती थीं। अब ये तीनों ट्रेनें बन्द हो चुकी हैं। जमानिया के बाद भी, हमें गाँव तक पहुँचने में 4-5 घण्टे और लगते थे। इस कारण हमें अन्धेरा होने के पहले, गाँव तक पहुँचने के लिए इस स्टेशन पर जितनी जल्दी हो सके,पहुँचना जरूरी होता था।

महर्षि जमदग्नि के नाम पर इस कस्बे का नाम पड़ा है। काफी पहले, जब यातायात केसाधनों का अभाव था, हम आरा से 119कि.मी. दूर इस स्टेशन तक भोजपुर शटल(पटना-प्रतापगढ़ पैसेन्जर) नाम की ट्रेन से आया करते थे। रास्ते में पड़नेवाले प्रत्येकस्टेशन एवं हाल्ट पर रूकनेवाली यह ट्रेन, 11 बजे तक जमानिया पहुँचाने में चार घण्टे का समय लगाती थी। एक तो यह ट्रेन लेट नहीं होती थी, दूसरे पैसेन्जर होने के कारणकिराया कम लगता था और तीसरे आरा से जमानिया पहुँचनेवाली यह पहली ट्रेन थी। जमानिया पहुँचानेवाली दूसरी ट्रेनें, जनता एक्सप्रेस और अपर इण्डिया एक्सप्रेस इसके बाद ही पहुँचती थीं। अब ये तीनों ट्रेनें बन्द हो चुकी हैं। जमानिया के बाद भी, हमें गाँव तक पहुँचने में 4-5 घण्टे और लगते थे। इस कारण हमें अन्धेरा होने के पहले, गाँव तक पहुँचने के लिए इस स्टेशन पर जितनी जल्दी हो सके,पहुँचना जरूरी होता था।

जमानिया पहुँचकर हम सभी इक्के (तांगे) से 8-10 कि.मी. दूर ककरईथ गाँव पहुँचते थे। सड़क के दोनों ओर नहरों के कारण शानदार खेत, रास्ते में नई बाजार गाँव के पोखरे में तैरते हुए बत्तख, बांसों के झुरमुट,दोनों ओर ऊँचे-ऊँचे पेड़, फिर ककरईथ गाँव में उतरकर तीखे ढलानवाले रास्ते से नदी तक पहुँचना, ये सारी यादें मेरे मानसपटल पर आज भी उतनी ही तरो-ताजा है। यह गाँव, उत्तर प्रदेश का अन्तिम गाँव है।

कर्मनाशा नदी, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। नदी में नावें चला करती थीं, जो पैसे लेकर राहगीरों को नदी पार कराती थीं। मुझे याद है कि लोग इतने पैसे भी नहीं दे पाते थे, वे तैरकर नदी पार कर जाया करते। ककरईथ मंे हम लोगों को लेने के लिए हमारे गाँव से ही एक बड़ी नाव आ जाया करती। मल्लाह, महादेव अथवा उसका पुत्र सहदेव हुआ करते थे। सारा सामान नाव में रखकर नदी की विपरीत धारा में अपने गाँव के लिए निकल पड़ते। उन दिनों नदी में इतना पानी हुआ करता था। यह वह दौर था, जब अधिकांश लोग पैदल चला करते थे। ऐसी भी पगडन्डियाँ नहीं थीं, जिनपर सायकिल तक चलाई जा सके। तांगे लायक रास्ता तो दूर की बात थी। कुछ बड़े होने पर कई बार मैं भी गर्मियों के दिन 10-10कि.मी. पैदल चलकर अपने गाँव पहुँचा हूँ। आम तौर पर सर्दियों में स्कूल की छुट्टियाँ होने पर तो नाव की सवारी सम्भव थी, अन्यथा गर्मियों में तो पैदल के अलावा दूसरा चारा भी नहीं था।

नौका यात्रा के दौरान रास्ते में मिलनेवाले गाँव, टिहरी गाँव में तीखी आवाज़ करती टिटिहरी चिडि़या, चहचहाते और शोर मचाते पक्षियों के झुण्ड, गन्ने और चने के खेत, मछलियों के झुण्ड हमें बहुत लम्बे समय तक याद रहे। नदी के तटों पर कछुओं के बिल थे, जहाँ से महादेव भैया उनके अण्डे निकालकर खा जाया करते थे। मेरी माँ बताती है कि उसने एक बार इस नौका यात्रा के वृतान्त को अपने काॅलेज की एक प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया था, जो काफी सराहा गया। चार-पाँच घण्टे की यात्रा के बाद हम, अन्धेरा होते-होते अपने गाँव पहुँचते थे।

घर पहुँचकर गहरी थाली में पैर धुलवाना, अगले दिन गाँव की महिलाओं (नाई के परिवार की नाऊन) द्वारा पूरे बदन में उबटन लगाना और उसके बाद जि़द्दकर नदी में नहाने जाना, सब मुझे अच्छी तरह याद है। अब तो गाँव तक पहुँचने के अन्य रास्ते खुलने लगे हैं और गाँव तक बेहतरीन सड़कें बन चुकी हैं। मगर बचपन का वो दौर अब कहाँ ?

घर पहुँचने के बाद बाबा, बाबूजी, आजी, बड़की माई कितने खुश हो जाया करते थे, ये बातें अब तो बच्चों को बताने पर भी नहीं समझा पाएंगे। संयुक्त परिवार के दौर में बच्चों को मिलने वाली वह आत्मीयता और स्नेह का दौर, अब स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुका है। खैर, जमानिया से आगे बढ़ने पर दरौली स्टेशन के बाद दिलदारनगर जंक्शन आया। गाजीपुर नगर, गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर है। इस नगर के ठीक दक्षिणी किनारे पर बसे ताड़ीघाट तक, 19 कि.मी. लम्बी रेलवे लाइन यहीं से जाती है। खैर, अब तो गाजीपुर को जमानिया से जोड़नेवाला, गंगा नदी पर एक नया पुल भी बन रहा है।

हमारी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। मुगलसराय के बाद इस ट्रेन का अगला स्टाॅपेज तो सीधे पटना ही परन्तु यादों का पिटारा खुल चुका था और रास्ते में मिलनेवाला, प्रत्येक स्टेशन और शहर मेरे लिए कुछ न कुछ संजोकर रखे हुए था। फिर मिला, उसिया खास हाल्ट। यह पूरा क्षेत्र, तेजी से फैलता हुआ शहर है। माँ बताया करती थी पुरानी फिल्मों के मशहूर चरित्र अभिनेता नज़ीर हुसैन यहीं के रहने वाले थे।

अब आया गहमर। यह भारत का सबसे बड़ा गाँव है, जिसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार1.20 लाख है। कहते हैं कि कुसुमदेव राव ने वर्ष 1530 ईस्वी में इस गाँव को बसाया था। गाँव के दक्षिण में रेलवे लाइन, तो उत्तर में गंगा नदी है। गाँव के करहियाँ इलाके के प्रत्येक घर का कम से कम एक सदस्य सेना में है। इस कारण इसे सैनिकों का गाँव कहा जाता है। सैन्य परिवारों को रोजमर्रा की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सेना, इस गाँव में चलता-फिरता कैन्टीन चलाती है। पिताजी बताया करते थे कि इस करहियाँ गाँव में भी हमारे परिवार के सदस्य रहा करते थे, उनमें से एक श्रीकान्त भैया का तो हमारे गाँव आना जाना, अभी हाल तक बना रहा। परन्तु अब कुछ पता नहीं।

थोड़ी देर बाद ढलान चालू हो गई थी। घना वृक्षारोपण भी दिखने लगा। अब कर्मनाशा नदी आनेवाली थी। हमारे गाँव की नदी। पानी भरपूर था। कुछ दूर और उत्तर की ओर बहने के बाद गंगा नदी में विलीन हो जाएगी। यह नदी हमारी आत्मा से जुड़ी है। इसी नदी में मैंने तैरना सीखा है। गाँव जाने के बाद इसी में घण्टों नहाया करते थे। डाँटने के बाद ही बाहर निकलते। पहले के समय में यही नदी, हमारे गाँव के लिए पेयजल की एकमात्र स्त्रोत हुआ करती थी। पिताजी बताते हैं, वे बहंगी पर दो-दो बाल्टी पानी, पनघट्टा (पीनेवाले पानी का घाट) से रोज घर लाया करते थे।

कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर जिले के अघौरा और भगवानपुर स्थित, कैमूर की पहाड़ी से हुआ है। नदी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक आख्यानों मेंभरपूर वर्णन मिलता है।

पुराणों के अनुसार, महादानी हरिश्चन्द्र के पिता व सूर्यवंशी राजा त्रिवधन के पुत्र सत्यव्रत, जो त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए, के लार से यह नदी अवतरित हुई है। एक बार त्रिशंकु ने वशिष्ठ, जो उनके कुलगुरू थे, के आश्रम पहुँचकर उनसे सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। परन्तु महर्षि वशिष्ठ ने यह कहते हुए, उनकी इच्छा ठुकरा दी कि ऐसा करना सनातनी नियमों के विरूद्ध है। तब वे वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए। गुरूपुत्रों ने गुरूवचन की अवज्ञा के आरोप में उन्हें चाण्डाल होने का श्राप दे दिया।

अब वे वशिष्ठ के विरोधी, महर्षि विश्वामित्र के पास पहुँचे और वशिष्ठ के विरूद्ध भड़काते हुए अपनी इच्छा व्यक्त की। द्वेषवश विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेज दिया। महर्षि के इस कृत्य पर देवताओं ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए, गुरूअवज्ञा के श्राप से ग्रस्त त्रिशंकु को वापस भेजने लगे।

त्रिशंकु ने त्राहिमाम करते हुए विश्वामित्र से गुहार लगाई। इसी खींचतान में त्रिशंकु नीचे मुँह कर आसमान में ही लटके रह गए, जिसके कारण उनके मुँह से लार के तीव्र प्रवाह के कारण इस नदी का जन्म हुआ।

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहनेवाली इस नदी को कुछ लोग अपवित्र कहते हैं। आचार्य श्रीकृष्णानन्द शास्त्री केअनुसार, जिस नदी के दर्शन और स्नान से नित्य किए गए कर्माें के पुण्य का क्षय, धर्म, वर्ण और सम्प्रदाय का नाश होता है, वह कर्मनाशा कहलाती है। हिन्दी के मशहूर कथाकार शिवप्रसाद सिंह की कहानीकर्मनाशा की हार में उद्धृत दो पक्तियाँ इस प्रकार हैं:-

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहनेवाली इस नदी को कुछ लोग अपवित्र कहते हैं। आचार्य श्रीकृष्णानन्द शास्त्री केअनुसार, जिस नदी के दर्शन और स्नान से नित्य किए गए कर्माें के पुण्य का क्षय, धर्म, वर्ण और सम्प्रदाय का नाश होता है, वह कर्मनाशा कहलाती है। हिन्दी के मशहूर कथाकार शिवप्रसाद सिंह की कहानीकर्मनाशा की हार में उद्धृत दो पक्तियाँ इस प्रकार हैं:-

काले साँप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीनेवाले की मौत रूक सकती है, किन्तु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा के पानी ने छू लिया, वह फिर हरा नहीं हो सकता ………………

कर्मनाशा के बारे में इसके किनारे बसे लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मानुस की बलि लिए नहीं लौटती ………….’’

कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए, बिना प्राणों की बलि लिए नहीं उतरेगी……………. फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए, जिसने यह पाप किया…….. परसाल न के बदले जान गई पर कर्मनाशा दो बलि लेकर ही

मानी ………………त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर साँप की तरह फुफकार रही थीं

कुछ लेखकों का कहना है, जहाँ अन्य नदियाँ या तो प्राकृतिक या दैवीय स्त्रोतों से अवतरित हुई हैं, वहीं कर्मनाशा का स्त्रोत मानवीय है। इस कारण यह अस्पृश्य और अवान्छित है, कर्माें का नाश करनेवाली है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करें। इन पंक्तियों मंें प्रयोग किए गए शब्द, इनका भावार्थ स्वतः ही स्पष्ट कर देते हैं। इस नदी में पहले भयंकर बाढ़ आया करती थी। उपरोक्त कल्पना तो जलप्रलय की है। बाढ़ भी लम्बे समय के लिए आती होगी क्योंकि पौधों के गलने का तथ्य उद्धृत किया गया है। हमारे बाबा भी इस नदी में आनेवाली भयानक बाढ़ों की चर्चा करते थे। दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने इस नदी में आनेवाली बाढ़ों के कारण ही कई स्थानों पर बाँध बनाए हैं, जिस कारण गर्मियों में इस नदी का प्रवाह टूट भी जाया करता है। निश्चित तौर पर, इन भयानक बाढ़ों में लोग मरते ही होंगे। वैसे इस नदी मेंआनेवाली बाढ़ जैसी घटना सिर्फ इसी क्षेत्र तक सीमित हो नहीं सकती। अन्य नदियों में भी बाढ़ आती है और आती रहेगी। इन पंक्तियों को, लेखक की निर्दोष कल्पना मानकर भूल जाना ही उचित होगा।

जहाँ तक मानव बलि की बात है, इस नदी में आज भी ऐसे कई स्थान हैं, जहाँ नदी अत्यधिक गहरी है। नदी में उतरनेवाले अगर तैरना नहीं जानते तो डूबेंगे ही, अन्य नदियों में भी डूबते हैं। मुझे याद है, जब हम नदी में नहाने जाया करते थे, तब हमारी बड़ी माँ, कुछ स्थानों पर नदी में उतरने से डराया करती थीं वहाँ मत जाना, वहाँ बुड़वा रहता है। स्पष्ट है, उनका संकेत अधिक गहराईवाले घाटों की ओर था।

यह नदी, इसके किनारे रहनेवालों के लिए जीवदायिनी है। इसी का पानी पीते थे, इसी से सिंचाई करते हैं। समस्त संस्कार इसी नदी के जल से होते हैं, फिर नदी में स्नान से कर्म का नाश कैसे हो सकता है? चलो मान लेते हैं, स्नान व दर्शन से कर्म का नाश होता है, तो यह नदी जिस गंगा में जाकर मिलती है, वह पापनाशिनी कैसे हो सकती है? चलो यह भी मान लिया कि कर्मनाशा का जल, जब गंगा नदी में मिला तो वह गंगा की पवित्रता के कारण पवित्र हो गया। दूसरी ओर, दुर्गावती और कुदरा जैसी नदियाँ भी हैं, जो इसी कर्मनाशा में मिलती हैं, फिर वे अपने क्षेत्रों में पूज्य कैसे हो सकती हैं, जिनकी नियति कर्मनाशा के साथ जुड़ी हो।

प्रकृति के समस्त नियमों का पालन करते हुए, इस नदी का जन्म होता है और गंगा में समा जाने तक, यह नदी मानवीय किस प्रकार हो सकती है? पुराणों में प्रत्येक प्राकृतिक संरचना को मानवीय रूप प्रदान किया गया है। स्पष्ट है, ऐसी भ्रान्तियाँ इस नदी की गहराई और आने वाली बाढ़ों की विकरालता के विशेषणों के कारण हैं, वर्ना मानव के किस स्वरूप के कर्मों का नाश होना चाहिए, इसके लिए औसत सोच ही पर्याप्त है। इनक्रेडेबल रोहतास के लेखक ने खूब लिखा है,

कथा-पुराण-आख्यान-लोक विश्वास जो भी कहें, इस सच्चाई को झुठलाने का कोई कारण नहीं है कि कर्मनाशा एक जीती-जागती नदी का नाम है। इसके तट की बरसातों में वैसा ही जीवनराग-खटराग

बजता है और बजता रहेगा, जैसा कि संसार की अन्य नदियों के तीर पर बसी मानव बस्तियों में होता आया है, होता रहेगा। सम्भव है और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि इतिहास के किसी कालखण्ड में

सिन्धु-सरस्वती-दजला-फरात-नील जैसी उन्नत सभ्यता इसके किनारे पनपी-पली हो। हो सकता है कि इसने राजाओं-नरेशों, आततायियों-आक्रमणकारियों के लाव-लश्कर न देखे हों। हो सकता हैकि इसके तट पर बसे गाँव-जवार के किसी गृहस्थ के घर की अन्धेरी कोठरी में किसी महान् आत्मा ने जन्म न लिया हो, न ही किसी महत्वपूर्ण निर्माण और विनाश की महागाथा इसके जल और उसमें वास करनेवाले

जीवधारियों-वनस्पतियों की उपस्थिति से जुड़ी हो। फिर भी क्या इतना भर न होने से ही इसे महत्वहीन, मूल्यहीन तथा अपवित्र मान लिया जाना चाहिए।”

अगर इतिहास और पुराणों की ही बात करें तो इसका कारण जान पड़ता है कि बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में बिहार-बंगाल में विशेष रूप से बौद्धों का प्राबल्य हो गया था। और प्राचीन धर्मावलम्बियों के लिए ये प्रदेश अपवर्जित माने गए हों। कर्मनाशा को पार करने के पश्चात् बौद्धों का प्रदेश प्रारम्भ हो जाता था, इसलिए इस नदी को पार करना या स्पर्श करना भी अपवित्र माना जाने लगा। चलो इस नदी की अपवित्रता की भ्रान्तियों के कारण ही, ऐसा सोचनेवालों का भला कर गई यह नदी। अपने चरणों में मेरा शत्-शत् प्रणाम स्वीकार करो।

नदी को प्रणाम कर हमने इसे पार किया। अब हम उत्तर प्रदेश से बिहार प्रान्त में थे। पहला स्टेशन आया चैसा। वर्ष 1539 में इसी स्थान पर शेरशाह सूरी और हुमायूँ के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। हुमायूँ की करारी हार हुई और 1556 में हुए दूसरे पानीपत के युद्ध तक, दिल्ली के तख्त पर अफगानों का राज रहा।

15-20 मिनट बाद हम बक्सर आ गए थे। गंगा नदी के तट पर बसा यह पौराणिक नगर, रामायण से भी पुराना है। उस युग में महान् ऋषि विश्वामित्र सहित 80 हजार मुनि, गंगा नदी के दक्षिणी तटवाले वनों में तपस्या किया करते थे। बक्सर के आसपास सिद्धाश्रम, वेदगर्भपुरी, करूष, तपोवन, चैत्रय, व्याघ्रसर नाम के अनेक पवित्र वन थे। यहीं विश्वामित्र के आश्रम में, मर्यादा पुरूषोत्तम प्रभुराम ने ताड़का का वध किया था।

यहाँ एक पवित्र सरोवर (सर) था, जहाँ बहुत सारे व्याघ्र (बाघ) जल पीने आया करते थे, इसी व्याघ्रसर (व्याघ्र-सर) के कारण इस स्थान का नाम बक्सर पड़ा। आज इस स्थान पर कंवलदाह पोखरा है। श्रीराम के चरणस्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की शापग्रस्त पत्नी अहिल्या का, जिस स्थान पर उद्धार हुआ था, वह स्थान बक्सर से 6 कि.मी. दूर अहिरौली है। बक्सर के एक घाट को, रामरेखा घाट कहा जाता है। कहते हैं, श्रीराम भी इस स्थान पर आ चुके हैं।

वर्ष 1764 में बंगाल के मीरकासिम, मुगल बादशाह शाहआलम और अवध के नबाब शुजा-उद्-दौला की संयुक्त सेना को, अंग्रेजी सेना के कर्नल हेक्टर मुनरो ने निर्णायक रूप से पराजित कर, भारत पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी। यह बक्सर का युद्ध भी यहीं हुआ था।

ट्रेन को न तो यहाँ रूकना था और न ही रूकी। परन्तु बहुत सारे अवैधानिक यात्री, इस गाड़ी के रूकने का इन्तजार अवश्य करते दिखे। मिनट बाद हम डुमरांव में थे। हमारे सहयात्री, जो रिटायर्ड प्रोफेसर थे, का दावा था कि वे उत्तरी बिहार के एक राजपरिवार से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो हम, उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे लेकिन डुमरांव का नाम आते ही वे अचानक मुखर हो उठे।

डुमरांव, भारत के सबसे पुराने देशी रियासतों में शुमार है। मैं जानता था कि मेरे जिले भोजपुर का नाम, यहाँ बोली जानेवाली भोजपुरी भाषा के कारण है। परन्तु बहुत सारे लोग इसे धारा नगरी के राजा भोज के साथ भी जोड़ते हैं। लेकिन इस क्षेत्र से, धारा नगरी की दूरी एक हजार कि.मी. से भी अधिक है। ऐसी स्थिति में इस कहानी की सच्चाई पर विश्वास करने का मन नहीं होता था।

मेरी इस दुविधा का निराकरण प्रोफेसर साहब के पास था। उन्होंने बताया कि डुमरांव का पुराना नाम होरिलनगर था, जिसे होरिसशाह ने बसाया था। होरिसशाह, राजा भोज के वंशज थे और वह उज्जैन से आए थे। वर्तमान डुमरांव महाराज उन्हीं के वंश से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब ने खुद को उनका रिश्तेदार होना भी बताया। महाराजा परिवार की महारानी बेनी कुमारी का एक रोचक मुकदमा भी सुनाया, जो उस समय प्रिवी कौंसिल में चला था।

मेरा शहर आरा भी कभी डुमरांव रियासत का हिस्सा हुआ करता था। आरा में डुमरांव महाराजा का 52बीघे का बागीचा था, जिसे आज महाराजा हाता कहते हैं। इसी मोहल्ले में मेरा घर है। एक बार मैंने अपने घर की जमीन की रजिस्ट्री देखी थी, उसमें विक्रेता के रूप में महाराजा कमल सिंह के हस्ताक्षर अंकित हैं।

पुराने समय में डुमरांव के राजा का स्थान कितना महत्वपूर्ण रहा है, इसे एक छोटी सी घटना से समझा जा सकता है। कुंअरसिंह का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। एक बार पटना के कमिश्नर ने समस्त राजाओं,महाराजाओं और जमीन्दारों को एक सभा में बुलाया था। सभा में पहला स्थान एक ज़मीन्दार को दे दिया गया, जो अंग्रेजों को बहुत प्रिय था। इससे कुंअरसिंह नाराज़ हो गए और सभा में ही ज़ोरदार शब्दों में आवाज़ उठाई वंश-मर्यादा के अनुसार प्रथम स्थान महाराज डुमरांव का है।

फिर टुड़ीगंज आया। प्लेटफाॅर्म पर लगे बोर्ड में टुड़ीगंज हिन्दी में जबकि अंग्रेजी में ट्विनिंग गंज अंकित है। कहते हैं, इस कस्बे के अधिकांश लोग सेना में काम करते हैं। अगला स्टेशन रघुनाथपुर है, जो प्रसिद्ध ब्रह्मपुर के शिव मन्दिर का स्टेशन है। बनाही होते हुए हम बिहिया पहुँचे। बिहिया एक बड़ा बाजार है।

आरा आने के ठीक पहले आया, सैनिकों का गाँव, कारीसाथ रेलवे स्टेशन। यह कस्बा अंग्रेजों के समय से ही सैनिकों की भर्ती का केन्द्र रहा है। वर्ष 2014 में 29 मार्च को बहुत सारे पूर्वसैनिक इस कस्बे में प्रथम विश्वयुद्ध के सौ वर्ष, पूरे होने के अवसर पर इकट्ठा हुए थे। प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेनेवाले भारतीय औपनिवेशी सैनिकों की संख्या 2.4 लाख थी। उस युद्ध में इस कस्बे के सैनिकों ने जर्मन सेना से लोहा लिया था। मरनेवाले हजारों सैनिकों में से छः सैनिक इसी कारीसाथ के थे। इस युद्ध में वीरता का इतिहास रचनेवाले कारीसाथ के सैनिक हरिदास का नाम अन्य महान् शहीदों के साथ इम्फाल क्रीमेशन मेमोरियल में अंकित है। कारीसाथ के इन शहीद सैनिकों की याद में एक शिलालेख इस रेलवे स्टेशन पर भी है। आज की तारीख़ में इस गाँव के 150 सैनिक अभी भी सेना में हैं, जबकि 500 सेवानिवृत्त हैं।

यहाँ से 6 कि.मी. दूर हमारा शहर, आरा आया। अरण्यदेवी के नाम पर इसनगर का नामकरण हुआ है। वैसे महान् इतिहासकार बुकानन ने, इस शहर के नामकरण में भौगोलिक कारण का उल्लेख हुए कहा है कि गंगा के दक्षिण, ऊँचे स्थान पर स्थित होने के कारण अर्थात् आड़ अथवा अरार में होने से इसका नाम आरा पड़ा। परन्तु बिहार के अन्य स्थान सारण्य का नाम सारन, चम्पारण्य का नाम चम्पारन पड़ा, उसी प्रकार अरण्य का नाम आरा पड़ा है। यह दावा अधिक मजबूत है। बुकानन ने सन् 1812 में पाया था कि आरा शहर में कुल 2775 घर थे, जिसमें औसतन एक घर में 8 लोग रहते थे। उस समय का आरा शहर सम्भ्रान्त बंगाली परिवारों और गरीब श्रमिकों का हुआ करता था।

रास्ते में मैंने अपना स्कूल, फिर अपना काॅलेज देखा। 21जनवरी 1942 को स्थापित, हमारे इस हरप्रसाद दास जैन काॅलेज के लिए डुमरांव के महाराजा रणविजय प्रसाद सिंहने 81 बीघा जमीन और 1.55 लाख रूपए की राशि दान में दी थी।

रास्ते में मैंने अपना स्कूल, फिर अपना काॅलेज देखा। 21जनवरी 1942 को स्थापित, हमारे इस हरप्रसाद दास जैन काॅलेज के लिए डुमरांव के महाराजा रणविजय प्रसाद सिंहने 81 बीघा जमीन और 1.55 लाख रूपए की राशि दान में दी थी।

स्टाॅपेज न होने के बावजूद दो मिनट के लिए ट्रेन यहाँ रूकी। मुझे याद है, आज से 21 वर्ष पूर्व, जब मैं अपनी नौकरी ज्वाइन करने विदिशा जा रहा था, तब मैं अपने आपको बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था। मेरे बहनोई राजेश ने मुझे रेलवे प्लेटफार्म पर लगे स्टेशन के नामवाले बोर्ड को दिखाते हुए कहा था कि अब तुम इस पीले बोर्ड पर काले रंग से लिखे शब्द आरा को देखने को तरस जाओगे। सचमुच उनके शब्द तार्किक और वास्तविकता केबहुत निकट थे।

वैसे तो इस शहर का नाम पौराणिक आख्यानों और ग्रीक इतिहासकारों के आलेखों में भी आया है परन्तु सन् 1857की क्रान्ति के सबसे सफल सेनानी, बाबू कुंअर सिंह का नाम लिए बिना इसकी चर्चा अधूरी है। जगदीशपुर के इस जमीन्दार ने अंग्रेजों के विरूद्ध अनेक युद्ध जीते और अन्य विद्रोहियों की मदद करते हुए कानपुर तक पहुँचे थे। उन्होंने आरा में अंग्रेजी और अंगे्रजपरस्त भारतीय सैनिकों को यहीं के लिटिल हाउस में तीन सप्ताह तक बन्धक बनाए रखा, जब तक कि उन्हें मदद के लिए कलकत्ता से नई सेना आ नहीं गई। अनेक80 वर्षीय कवियों ने इनके सम्मान में कविताएँ लिखी हैं। हिन्दीभाषी जनता ने उन्हें तेगवा बहादुर की उपाधि से नवाज़ा, जबकि अंग्रेज इतिहासकारों ने उन्हें हीरो ऑफ भोजपुर नाम दिया।

1857 की क्रान्ति के दौरान पूरे भारत में आरा वह एकमात्र शहर था, जिसपर बग़ावत के आरोप में बाकायदा मुक़दमा चलाया गया था। 2 वर्ष बाद सन् 1859 में चले इस मुक़दमे में पक्षकारों के नाम थे – गवर्नमेन्ट विरूद्ध द टाऊन आॅफ आरा। इसमें मुल्जि़म कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि पूरा आरा शहर था। और साक्ष्य के रूप में जली हुई इमारतें, आरा हाउस में घिरे सत्र न्यायाधीश लिटिलडेल की डायरी, मारे गए अंग्रेज सैनिकों की लाशें और जेल का टूटा हुआ फाटक।

1857 की क्रान्ति के दौरान पूरे भारत में आरा वह एकमात्र शहर था, जिसपर बग़ावत के आरोप में बाकायदा मुक़दमा चलाया गया था। 2 वर्ष बाद सन् 1859 में चले इस मुक़दमे में पक्षकारों के नाम थे – गवर्नमेन्ट विरूद्ध द टाऊन आॅफ आरा। इसमें मुल्जि़म कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि पूरा आरा शहर था। और साक्ष्य के रूप में जली हुई इमारतें, आरा हाउस में घिरे सत्र न्यायाधीश लिटिलडेल की डायरी, मारे गए अंग्रेज सैनिकों की लाशें और जेल का टूटा हुआ फाटक।

सन् 1921 में, जब गाँधीजी सासाराम और बक्सर के साथ-साथ आरा पधारे थे, तो स्वतन्त्रता आन्दोलन को बहुत गति मिली थी। इसी सन् में आरा में ही काँग्रेस का प्रथम बिहार राजनैतिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें महात्मा गाँधी के साथ डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद भी आए थे।

फिर आया, 1942 की अगस्त क्रान्ति का दौर। क्रान्तिवीरों ने अंग्रेजों को फिर ललकारा। क्रान्तिकारियों का एक दल कचहरी में तिरंगा फहराने कवि कैलाश के नेतृत्व में पहुँचा। कवि कैलाश फिरंगियों की गोली के शिकार होकर शहीद हो गए। फिर भी, आरा की क्रान्ति के इतिहास में बाबू कुँअर सिंह का नाम अग्रणी है, इसीलिए उस वीर की याद में बिहार अश्वारोही पुलिस का मुख्यालय आरा बनाया गया। महान् साहित्यकार शिवपूजन सहाय और राजा राधिकारमन सिंह इसी धरती के पुत्र हैं। सन् 1865 में नगरपालिका का दर्जा पा चुकी आरा, आज एक नगर निगम है।

कहा जाता है कि झांसी की रानी और बेग़म हज़रत महल जैसी भूमिका आरा की धरमनबाई ने भी निभाई थी। धरमनबाई और करमनबाई दो सगी बहनें थीं। दरअसल आरा शहर में रहनेवाली ये दो मशहूर तवायफें थीं। बात 1857 की क्रान्ति के आसपास की है। इन दोनों का मुजरा बहुत प्रसिद्ध था, जिसे देखने बाबू कुंअरसिंह भी आते थे। उसी दौरान इनकी आँखें चार हुईं और बाबू कुंअरसिंह दोनों से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। लेकिन वे धरमनबाई के ज़्यादा करीब थे। बाद में उन्होंने धरमन से शादी भी कर ली। इसी मोहब्बत के कारण बाबू कुंअरसिंह ने करमनबाई के नाम पर करमन टोला बसाया और धरमनबाई के नाम पर धरमन चौक। इसके अतिरिक्त, आरा और जगदीशपुर में धरमन के नाम से दो मस्जिदें भी बनवाईं।

स्वतन्त्रता संग्राम के इस महान् कोशिश में जहाँ-जहाँ कुँवरसिंह गए, साथ-साथ धरमन भी गईं। उसी दौरान, मध्यप्रदेश के रीवा से काल्पी जाते समय अंग्रेजों से कुंअरसिंह का सामना हुआ। तब धरमन ने अंगे्रजों से डटकर मुकाबला किया और शहीद हो गईं।

आरा स्टेशन पर पहुँचते ही अचानक मड़ई दूबे की चर्चा भी निकल आई थी। बात किसने शुरू की, यह तो पता नहीं परन्तु कुल्हडि़या आने तक इसकी चर्चा चलती रही। तब तक इस चर्चा में ट्रेन के अन्य यात्री भी शामिल हो गए थे। उनमें से कुछ यात्रियों के ज्ञान पर मुझे अचरज भी हुआ। पूरे वार्तालाप से जो निचोड़ निकला, उसे मैंने यहाँ एक प्रेमकहानी के रूप में पिरोने की कोशिश की है।

प्रेम में सब कुछ न्योछावर करनेवाली हमने अनेक कहानियाँ सुनी हैं लेकिन मड़ई दूबे और सुगमोना देवी की अमर प्रेमकहानी की चर्चा इस क्षेत्र के घर-घर में आज भी होती है। यह तब की घटना है, जब हमारा समाज बुरी तरह से जातीय जकड़नों में जकड़ा हुआ था। प्रेम विवाह अथवा अन्तर्जातीय विवाह, समाज के प्रति विद्रोह से कमतर नहीं माने जाते थे। ऐसे में मड़ई दूबे जैसे उच्च ब्राह्मण जातिवाले पुरूष का, डोम जैसी अत्यन्त अस्पृश्य जाति की लड़की से प्रेम, तब के समाज में घृणित अपराध के समान था। फिर भी मड़ई दूबे ने ऐसा किया।

भोजपुर जिले के सलेमपुर नाम के एक छोटे से गाँव के, एक धनी और परम्परावादी ब्राह्मण परिवार में मड़ई दूबे का जन्म हुआ था। गाँव से बाहर मड़ई दूबे की खेती की ज़मीन थी, जिसकी वे देखरेख किया करते थे। उनके खेत से थोड़ी ही दूरी पर गाँव का शमशान घाट था, जहाँ सुगमोना के पिता, डोम का काम करते थे। समाज के सबसे निचले पायदानवाली इस जाति का जातिगत पेशा, मृत व्यक्तियों के दाह-संस्कार में सहयोग करना और उसके बदले मिले दान अथवा मजदूरी से जीवन-यापन करना था।

सुगमोना, मड़ई दूबे के खेत के रास्ते से होते हुए रोज़ अपने पिता के लिए दिन में खाना लेकर जाती परन्तु उन दोनों के बीच जात-पात की दूरी के कारण कोई बातचीत भी सम्भव नहीं थी। परन्तु एक दिन ऐसी घटना घटी, जिसने मड़ई दूबे की नियति ही बदलकर रख दी। जेठ की चिलचिलाती धूप में अपने पिता का पारिवारिक खाना लेकर शमशान की ओर जा रही सुगमोना, मड़ई की झोपड़ी के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। सुगमोना अछूत थी, परम्परा और जातीय बन्धन, मड़ई दूबे को उसकी मदद से रोक रहे थे परन्तु मड़ई दूबे, मानवता के नाते उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आए। सुगमोना को पानी पिलाया और देखभाल कर उसको नई जिन्दगी दी।

इस घटना ने दोनों के हृदय में प्रेम के बीज बो दिए। किसी भी स्थिति में यह कहानी, हीर-रांझा की प्रेमकहानी से कम नहीं है। जातिबन्धनों को परे रखते हुए दोनों, एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और वह भी आज से करीब 100 साल पहले।

जैसे ही इस प्यार की ख़बर लोगों को मिली, सारा समाज उन दोनों के विरोध में उठ खड़ा हुआ। समूचा गाँव और ब्राह्मण समाज, एक ब्राह्मण कुल के लड़के और डोम जाति की लड़की के मोहब्बत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। मड़ई दूबे के माता-पिता को मजबूर किया गया कि वे मड़ई दूबे से अपना सम्बन्ध विच्छेद करें तथा उसे पैतृक सम्पत्ति से भी बेदखल करें। परन्तु ऐसे प्रतिरोध, मड़ई दूबे को उसके निश्चय से डिगा न सके। मड़ई दूबे को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यह कहानी का एक पक्ष था।

दूसरी परन्तु कठोरतम परीक्षा अभी शेष थी। मड़ई दूबे समाज से बहिष्कृत तो हो गए परन्तु अभी उन्हें डोम समाज के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित करनी थी। सुगमोना कहती रही कि मड़ई दूबे, समाज के उच्च जाति के अन्य लड़कों से अलग हैं परन्तु यह डोम परिवार, मड़ई दूबे पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वह डर रहा था कि अन्य लड़कों की तरह मड़ई दूबे भी सुगमोना को छोड़कर भाग जाएंगे। जब मड़ई दूबे ने सुगमोना के पिता से कहा कि वह सुगमोना से विवाह करना चाहते हैं तो उसके पिता ने कहा कि उसकी लड़की डोम परिवार में पैदा हुई है और डोम परिवार के ही संस्कारों के साथ पली-बढ़ी है, जो ब्राह्मण संस्कारों से एकदम भिन्न है। वह माँस खाती है और सुअरों के बीच रहती है। एक ब्राह्मण के साथ वह कैसे रह सकती है? क्या तुम ब्राह्मण से डोम जाति स्वीकार कर सकते हो?मड़ई दूबे का जवाब था हाँ! वह ऐसा कर सकते है।

डोम समाज भी इस विवाह के खिलाफ था। समाज के बड़े बुजुर्गों ने मड़ई दूबे से कहा, यदि तुम सुगमोना से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें डोम जाति को स्वीकार करने की प्रक्रिया से गुज़रना होगा। तुम्हें सुअर और बकरे का माँस खाना होगा, शराब पीना होगी, डोम के रूप में शवों के दाह-संस्कार का काम भी करना होगा, गाँव में भीख माँगना होगा, डोम समाज की महिलाओं द्वारा नहाने के ब्राह्मण कारण हुए गन्दे पानी को पीना होगा, डोमों के जातिगत पेशे जैसे सुअर पालने और बाँस काटने का काम भी करना होगा।

घोर ब्राह्मण परम्परावादी परिवार में जन्म लेनेवाले मड़ई दूबे ने प्यार की तमाम परीक्षाएँ दीं और अपने प्रेम को पाने के लिए सब कुछ किया। कहते हैं, मड़ई दूबे को डोम औरतों का पेशाब भी पीना पड़ा था। और इस प्रकार मड़ई दूबे का नया नामकरण हुआ, मड़ई डोम।

पूरी जिन्दगी वे डोम समाज में ही रहे और बिना किसी पछतावे के डोमटोली में निवास करते रहे। जीवन भर उन्होंने, अपने इस निर्णय का साथ दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के नाते अगर कोई उन्हें सम्मान देता तो वे हाथ जोड़कर बोलते नहीं जनाब! अब मैं ब्राह्मण नहीं रहा, मैं बस मड़ई डोम हूँ।

कालान्तर में उन्होंने सलेमपुर छोड़ दिया और भोजपुर जिले के ही एक अन्य गाँव गजराजगंज आकर रहने लगे। ब्राह्मण समाज ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। वे मड़ई दूबे को समाज पर एक धब्बा ही मानते रहे।

ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड अष्टम ने अपने प्यार के लिए ताज ठुकरा दिया था, शाहजहाँ ने अपनी मोहब्बत के लिए ताजमहल बनवाया। प्रेम की बहुत सारी कहानियाँ कही सुनी गईं। मड़ई दूबे ने न तो राज ठुकराया और न ही ताज बनवाया परन्तु उन्होंने अपने प्यार के लिए अपना सर्वस्य न्योछावर कर दिया, सब कुछ त्याग दिया। अपना मान-सम्मान, धन-दौलत, हित-समाज सब कुछ सुगमोना के लिए लुटा दिया।

यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि यह कहानी सच्ची भी हो सकती है और ऐसा प्रेम करनेवाले मात्र कुछ दशक पूर्व तक जिन्दा रहे हैं। मड़ई दूबे ने समाज की जकड़नों का विरोध उस समय किया, जब आज की अपेक्षा जातिबन्धन अत्यधिक कठोर थे। मड़ई डोम और सुगमोना, ताउम्र एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे और वर्ष 1965 के आसपास उन दोनों की मृत्यु हुई। उनके बच्चे आज छोटकी सासाराम गाँव में रहते हैं लेकिन उनके मन में अपने माता-पिता के लिए किसी भी प्रकार की महान् स्मृतियाँ जीवित नहीं हैं।

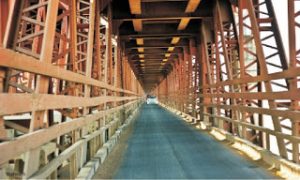

आरा के बाद कुल्हडि़या होते हुए हम कोइलवर पहुँचे। कोइलवर में 1440 मीटर लम्बा एक लोहे का बहुत पुराना पुल है। महान् शिक्षाविद् और समाज सुधारक प्रो. अब्दुल बारी के नाम पर इस पुल का नाम पड़ा है। इस अतिमहत्वपूर्ण पुल का निर्माण सन् 1856 में प्रारम्भ हुआ परन्तु 1857 के विप्लव के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया। बाद में सन् 1862 में जाकर यह पुल तैयार हुआ। इस पुल का डिजाइन सन् 1851 में सर जार्ज टर्नबुल ने तैयार किया था, जबकि इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराॅय लार्ड एल्गिन ने किया। सन् 1900 तक यह सोन नदी पर बना एकमात्र पुल था, जब तक कि अपर सोन ब्रिज नहीं बन गया। बताया जाता है कि इस पुल को बनाने में कुल 5683 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से 4572 टन लोहा ब्रिटेन से आयात हुआ था।

5 फरवरी 1863 को कलकत्ता से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें लार्ड एल्गिन और उच्च अधिकारी इसमें सवार होकर आए थे। कलकत्ता से बनारस पहुँचने में कुल दो दिन लगे थे। रास्ते में ट्रेन कोइलवर में रोकी गई और वायसराॅय ने यहाँ उतरकर इस पुल का निरीक्षण भी किया था। बाद में, 7 फरवरी को बनारस में एक विशेष दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें इस पुल के तैयार होने का उत्सव भी मनाया गया था। सर रिचर्ड एटनबरो की महान् फिल्म गाँधी में भी इस पुल का फिल्मांकन किया गया है।

5 फरवरी 1863 को कलकत्ता से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें लार्ड एल्गिन और उच्च अधिकारी इसमें सवार होकर आए थे। कलकत्ता से बनारस पहुँचने में कुल दो दिन लगे थे। रास्ते में ट्रेन कोइलवर में रोकी गई और वायसराॅय ने यहाँ उतरकर इस पुल का निरीक्षण भी किया था। बाद में, 7 फरवरी को बनारस में एक विशेष दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें इस पुल के तैयार होने का उत्सव भी मनाया गया था। सर रिचर्ड एटनबरो की महान् फिल्म गाँधी में भी इस पुल का फिल्मांकन किया गया है।

कोइलवर में सोन नदी का पाट बहुत चैड़ा है। मुझे याद है, बचपन में हम लोग स्कूल की ओर से और वैसे भी कई बार यहाँ, इसकी रेत पर पिकनिक मनाया करते थे। इस रेत पर उगाई जानेवाली ककड़ी आज भी उतनी ही स्वादिष्ट है। इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी का बालू, पीले रंग का है और स्वर्ण की तरह चमकता है। इस नदी का बालू करीब-करीब पूरे बिहार में निर्माण कार्याें में उपयोग के लिए भेजा जाता है। समूचे उत्तर बिहार के लिए भी सोन नदी, बालू का एकमात्र स्त्रोत है। गंगा की रेत से मकान नहीं बनाया जा सकता। इस नदी से इतनी रेत का उत्खनन हो चुका है कि इस पुल के पिल्लर्स पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। अमरकंटक से निकलनेवाली यह नदी 780 कि.मी. लम्बाई का फासला तयकर, कोइलवर से कुछ आगे गंगा नदी में समाहित हो जाती है।

इस नदी में डिहरी आॅन सोन पर बाँध बनाकर 296 मील लम्बी नहरें निकाली गई हैं, जिसके पानी से रोहतास, भोजपुर, पटना और गया जिले की लगभग 7 लाख एकड़ भूमि सिन्चित हो रही है। आज से 140वर्ष पहले, सन् 1874 में यह बाँध बनकर तैयार हो चुका था।

हमारी ट्रेन तेजी से आगे बढ़ते हुए बिहटा से गुजर रही थी। राजधानी पटना में भूमि की कमी के कारण तमाम नए-नए संस्थान इसी बिहटा के आसपास सैटेलाइट टाऊन में स्थापित हो रहे हैं। यह क्षेत्र एक बड़े औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। आई.आई.टी., एन.आई.टी. और एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण कार्य, तेजी से प्रगति पर है।

अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक और महान् समाजसेवी स्वामी सहजानन्द सरस्वती की कर्मभूमि रहा यह बिहटा कस्बा, अब एक आई.टी. और एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। पटना का हवाईअड्डा भी यहीं कहीं आसपास स्थानान्तरित होना है। भारतीय वायुसेना का एक एयरबेस यहाँ पर पूर्व से ही है। दिल्ली के तर्ज पर आज बिहटा, पटना का गुड़गाँव बनता जा रहा है।

थोड़ी देर में सदीसोपुर आ गया। नौकरी में आने के पहले ट्रेन से आरा-पटना इतनी बार आया गया हूँ कि ये स्टेशन, जैसे अपने लगते हैं। हाँ, इन स्टेशनों पर भीड़-भाड़ अधिक हो गई है, कस्बों-नगरों में नई-नई बस्तियाँ बस चुकी हैं और अनेक नए-नए हाल्ट भी बन गए हैं, जहाँ उन दिनों यात्री चेनपुलिंग कर ट्रेन रोक दिया करते थे। यह सत्य है कि उन दिनों, दो स्टेशनों के बीच की दूरी अधिक हुआ करती थी तो चेनपुलिंग भी अधिक होती थी। अब चेनपुलिंग की घटनाएँ कम होने लगी हैं।

पहले नेऊरा और फिर हमने दानापुर स्टेशन पार किया। इस दानापुर का पुराना नाम दीनापुर था। पटना रेलवे स्टेशन, इसी दानापुर रेल मण्डल के अन्तर्गत आता है। इस कारण, एक छोटा स्टेशन होने के बावजूद करीब-करीब हर ट्रेन यहाँ रूकती है। यह क्षेत्र भी पटना का सैटेलाइट टाऊन। सन् 1887 में ही नगरपालिका का दर्जा प्राप्तकर चुका यह उपनगर बिहार, झारखण्ड और उड़ीसा का सैन्य मुख्यालय है। सन् 1765 में ही केटेगरी-2 का कैन्ट यहाँ था। बंगाल में बैरकपुर के बाद, यह भारत की सबसे पुरानी सैन्य छावनी है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय इस कैन्ट में सिर्फ अंग्रेज सिपाही हुआ करते थे। बाद में यह अंग्रेजों का सबसे बड़ा मिलिटरी कैन्ट बना। आज यह दानापुर, बिहार रेजीमेन्ट का मुख्यालय है।

साथ ही, यह साइबेरियन प्रवासीपक्षी सारस, जिन्हें स्थानीय लोग जांघिल कहते हैं, की आश्रयस्थली भी है।

फुलवारीशरीफ में एक प्लेन को टेक आॅफ करते देखा। बचपन में यह हमारे लिए एक दुर्लभ अवसर होता। फुलवारीशरीफ, इस्लामी शिक्षा का मशहूर केन्द्र रहा है। खान्क्वाह मुजीबिया, शीशमहल, शाही संगी मस्जिद और इमारत शरिया महत्वपूर्ण केन्द्र रहे हैं। संगी मस्जिद, लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जिसे मुगल बादशाह हुमायूँ ने बनवाया था। यह अपने स्थापत्यकला के लिए प्रसिद्ध है। इसी मस्जिद के पास लालशाह बाबा का मज़ार है, जो मशहूर सूफी सन्त थे। इसी मज़ार के कारण फुलवारीशरीफ नाम पड़ा है।

सचिवालय हाल्ट के बाद, यह ट्रेन मीठापुर के ठीक पहले उसी स्थान पर रूकी, जहाँ किसी भी यात्री के लिए रूकना या खड़ा भर होना, किसी नारकीय यातना से कम नहीं है। ए.सी. बोगी में भी सड़ान्ध प्रवेश कर रही थी। पाँच मिनट तक इस नरक की यातना भोगने के बाद, हमारी ट्रेन आगे बढ़ी।

हम जल्द ही पटना रेलवे प्लेटफाॅर्म पर पहुँचनेवाले थे। लोक कथाओं के अनुसार, राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। उसने अपनी रानी पाटलि के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया था। परन्तु ऐसा माना जाता है कि पटना नाम, पटनदेवी (एक हिन्दू देवी) से प्रचलित हुआ है। हम दशहरे में नवमी के दिन पटना पहुँचे थे। दशहरे के कारण आज से 30-35 वर्ष पूर्व की ढेर सारी यादें बरबस मानस पटल पर कौंध गईं। इनमें से कई पुरानी तस्वीरों को तो मैं साफ-साफ देख पा रहा था। मुझे याद है, मैं अपने बड़े भाई के साथ शाम को पटना आता था और रातभर गायकों, वादकों और नृत्यांगनाओं के प्रोग्राम देखकर सुबह तक लौट आया करता।

दरअसल, पटना में दशहरा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लम्बी परन्तु क्षीण होती परम्परा है। इस परम्परा की शुरूआत वर्ष 1944 में पटना के गोविन्द मित्रा रोड से हुई थी। धुरन्धर संगीतज्ञों के साथ-साथ बड़े कव्वाल और मुकेश या तलत महमूद जैसे गायक भी यहाँ से जुड़ते चले गए। 1950 से 1980 तक तो यही लगता रहा कि देश के शीर्षस्थ संगीतकारों का तीर्थ सा बन गया है पटना। डी.वी. पलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, भीमसेन जोशी, अली अकबर खाँ, निखिल बनर्जी, विनायकराव पटवर्धन, पण्डित जसराज, कुमार गन्धर्व, बी.जीजोग, अहमद जान थिरकवा, बिरजू महाराज, सितारा देवी, किशन महाराज,गुदई महाराज, बिस्मिल्ला खान, हरिप्रसाद चैरसिया, शिवकुमार शर्मा……….. बड़ी लम्बी सूची है।

पण्डित रविशंकर और उस्ताद अमीर खान का छोड़कर देश के समस्त नामी-गिरामी संगीतज्ञ, इन दिनों पटना के दशहरा संगीत समारोहों की शान बढ़ा चुके हैं। पटना का कोई भी मैदान उन दिनों खाली नहीं रहता था। सभी कार्यक्रमों से आबाद रहते थे। कला के प्रेमी, एक के बाद दूसरे मैदान भागा करते थे ताकि कोई कार्यक्रम छूट न पाए।

मैंने गुदई महाराज और पद्मा खन्ना की जुगलबन्दी की शानदार प्रस्तुति के समय उपस्थित जनसैलाब को देखा है। यह बात उन दिनों की है, जब बिहार सहित समूचा हिन्दुस्तान, राजनैतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति के नारों के बीच ऐसा जनसमुदाय या तो लोकनायक के आह्वान पर इकट्ठा होता था अथवा ऐसे संगीत कार्यक्रमों के लिए। 60 वर्ष पहले पटना के दशहरा और संगीत का जो सम्बन्ध-सूत्र कायम हुआ था, वह 80 के दशक में आकर टूट-बिखर गया। पुराने दिनों को लौटाने के लिए वर्ष 2006 में एक और प्रयास हुआ परन्तु वह निष्फल रहा।

ख़ैर, बीते दिनों की यादें अधिकांशतः दिल को दुखाती हैं। हमारी कोशिश हमेशा वर्तमान को जीने की ओर होना चाहिए। परन्तु स्मृतियाँ ही रचनात्मकता को जन्म देती हैं। मेरी यायावरी का सबसे सशक्त सम्बल भी तो यही हैं। अब इस सिलसिले को विराम देना पड़ेगा। हमारी ट्रेन, पटना रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी थी। ट्रेन से उतरकर हम प्लेटफाॅर्म पर आए। नीचे राजा और उसका दोस्त राहुल हमारा इन्तजार कर रहे थे।

थैंक-यू किट्टी! तुमने यादों के इन सूत्रों को जोड़ने एवं अपनों के बारे में कुछ लिखने का अवसर प्रस्तुत किया।

रिंग सेरेमनी