पहला दिन – हजरत निजामुद्दीन से काईस गाँव तक

हमारी ट्रेन समय से हजरत निजामुद्दीन पहुँच गई थी। परन्तु हमारे ड्राइवर साहब की मेहरबानी से एक पति पत्नी की नोंक-झोंक सुनने का सुअवसर अवश्य मिला। दोनों में ज्यादा शरीफ कौन था, यह तो नहीं पता परन्तु पति अपनी रूठी पत्नी को मना रहा था। दस मिनट के इन्तजार में ही हमारी टैक्सी आ गई और हम अपने गन्तव्य की ओर निकल पड़े। ड्राइवर रामवीर ने क्षमा माँगते हुए सुखद यात्रा का आश्वासन दिया। रास्ते में ही उसके सेलफोन पर उसे किसी को यह कहते सुना दिल्ली में रूठे रात को मनाली। सम्भवतः क्या निश्चित तौर पर किसी को बता रहा था कि वह मनाली जा रहा है परन्तु रेलवे स्टेशन पर इन्तजार के दौरान मिले वह पति और उसकी रूठी पत्नी भी कहीं मनाली तो नहीं जा रहे थे?

लाल किले की दीवारों से निकलते हुए हम लोग जल्द ही शेरशाह सूरी पथ के प्रथम खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर आ गए। अशोक के समय में बनी इस सड़क को शेरशाह ने वास्तविक रूप से इतिहास को परिचित कराया था जब यह पेशावर से बंगाल (ताम्रलिप्ति) तक जाती थी। स्वर्णिम चतुर्भुज का रूप ले चुकी यह सड़क आज की तारीख में बेहद शानदार एवं आरामदेह है। सड़क के दोनों ओर और फिर बीचो-बीच डिवाइडर पर खड़े शानदार वृक्षों की कतारें आँखों को सुकून दे रही थीं। सड़क के दोनों ओर की भूमि हरियाणा शासन द्वारा एग्रोसेज के लिए आरक्षित की गई है जहाँ बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं।

सुबह 9:30 बजे तक भूख लग आई थी। सड़क किनारे वातानुकूलित ढाबे, ढाबों में साफ सुथरे बाथरूम, फिर गरमा गरम आलू के पराठे, पराठों पर ढेर सारा मक्खन हरियाणा-पंजाब के विकास की कहानी स्वतः कहते हैं। वैसे भी आलू पराठे तो पंजाब का नेशनल ब्रेरकफास्ट है ही। बडे़ कप में शुद्ध दूध में बनी चाय का अलग ही स्वाद था।

मुरचल के गुलशन ढाबा के बाद तीव्रता से हम आगे बढ़ चले। रास्ते में पिण्ड बलूची रेस्तरां की शानदार बिल्डिंग दिखी तो मुझे भोपाल के डीबी मॉल की याद आई। संगीत की मधुर स्वरलहरियों के बीच सोनीपत से पानीपत आ पहुँचे। इतिहास की यादों के बीच तीन-तीन यु़द्ध के विचारों में मैं खो गया। कैसे प्रथम दो युद्धों में मुगलों की सत्ता स्थापित हुई, वहीं तीसरे युद्ध ने मराठों के उत्तर भारत में राज करने के स्वप्न को निर्णायक रूप से नकार दिया।

अचानक डीपीएस, पानीपत सिटी का भवन देखकर मैं इतिहास को छोड़ वर्तमान में आया। भवन काफी अच्छा था पर भोपालवाले से अधिक नहीं। करनाल होते हुए हम कुरूक्षेत्र की ओर बढ़े। पूरे रास्ते में दुर्घटना हेल्पलाइन 1073 की इबारत असंख्य बार दिखी और अनेक दुर्घटनाग्रस्त वाहन भी। मुझे भोपाल की आपात सेवा 108 की याद आई। लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री दिखी जो काफी बडे़ कैम्पस में थी।

करनाल होते हुए हम कुरूक्षेत्र की ओर बढ़े। पूरे रास्ते में दुर्घटना हेल्पलाइन 1073 की इबारत असंख्य बार दिखी और अनेक दुर्घटनाग्रस्त वाहन भी। मुझे भोपाल की आपात सेवा 108 की याद आई। लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री दिखी जो काफी बडे़ कैम्पस में थी।

कुरूक्षेत्र नगर के मुख्य द्वार पर अर्जुन का रथ थामे भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति दिखी। इस भूमि को देख मेरा मन श्रद्धा से झुक गया। यही वो पावन धरती थी जहाँ सत्य ने असत्य पर, अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई थी। कहते हैं, उस युद्ध में बहे रक्त के कारण ही इस क्षेत्र की मिट्टी आज भी इसी रंग की है। निष्काम कर्म की अवधारणा को समूचे विश्व में प्रमुखता से स्वीकार किया गया है।

देखते ही देखते हम मशहूर गायिका जोहराबाई अम्बालेवाली के नगर अम्बाला पार कर पंजाब की सीमा में प्रवेश कर गए। दूर-दूर तक सूरजमुखी के खेत मिले तो पॉपुलर वृक्षों की व्यावसायिक कृषि भी देखने को मिली। इसी वृक्ष की लकडि़यों से माचिस की तीलियाँ बनती हैं। आजकल समूचे उत्तर भारत में खेतों के किनारों पर इसका वृक्षारोपण बहुतायत से देखा जा सकता है। पंजाब राज्य में घुसते ही बड़े-बड़े समृद्ध गुरूद्वारे भी दिखने शुरू हो गए। बडे़ सलीके से ये इबादत स्थल बनाए गए हैं।

अम्बाला के बाद हम एन.एच.1 छोड़कर एस.एच.64 पर आ गए। यह सड़क भी उतनी ही शानदार थी। करीब 34 कि.मी. दूर खरड़ पहुँच कर एन.एच.21 पर आए। यही सड़क हमें कुल्लू तक ले जाने वाली थी। समूचे पंजाब में मील के पत्थर हिन्दी में न होकर पंजाबी और अंग्रेजी में दिखे।

खरड़ पहुँचते ही अचानक सड़क के दोनों ओर बड़ी-बड़ी आवासीय कालोनियॉं, स्वराज फैक्ट्री, सड़कों पर चहल पहल अचानक एकदम से प्रकट हो गई। पता चला, यहीं से कुछ दूरी पर चण्डीगढ़ है और मोहाली का क्रिकेट स्टेडियम भी। बनूर में शहीद उधम सिंह के नाम पर इन्जीनियरिंग कालेज का भवन देख उस क्रान्तिकारी की याद आ गई। वे भी क्या लोग थे! हँसते-हँसते देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। मातृभूमि के प्रति उस जज्बे को मैंने सलाम किया।

यात्रा के दौरान मैप देखते हुए हम जब रूपनगर पहुँचे तभी जान पाए कि प्रसिद्ध रोपड़ शहर यही रूपनगर है। रोपड़ पहुँचने के साथ ही पूरे रास्ते मिलने वाली भरपूर पानीवाली चौड़ी-चौड़ी ये सारी नहरें भाखड़ा-नांगल डैम के गोविन्दसागर बैराज से निकली हैं जिन्होने पूरे पंजाब की आर्थिक तस्वीर बदलकर रख दी है। उफ! क्या स्वच्छ जल था इन नहरों का! पंजाब के इस क्षेत्र में मई के दूसरे पखवाड़े में भी खेतों में हरी घास देखी जा सकती है। घने वृक्षारोपण भी अब नजर आने लगे थे।

रूपनगर के बाद घनौली होकर हम कीरतपुर आ गए। वैसे तो रोपड़ पार करते ही शिवालिक की पहाडि़याँ दिखने लगी थीं परन्तु कीरतपुर आते-आते तो ये पहाडि़याँ समक्ष में खड़ी थीं। इस रास्ते के समानान्तर एक सिंगल ट्रैकवाली रेलवे लाइन भी थी। यह भारतीय रेल की दुर्दशा बयां कर रही थी। जहाँ चीन ने पूरे तिब्बत में रेलवे का जाल बिछा दिया है, वहीं हम ढंग से शिमला भी ट्रेन से नहीं आ पाते। कीरतपुर पार करते ही पहाड़ी रास्ते चालू हो गए। अब हम स्वरघाट नगर की ओर बढ़ रहे थे जो हिमांचल प्रदेश की सीमा में है। अचानक ख्याल आया कि भोपाल से चलते हुए पिछले 24 घण्टों में हमने सात राज्यों- मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमांचल प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश किया है।

कीरतपुर के आगे अब टैक्सी में एयर कन्डीशनर की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिलासपुर वैसे तो हिमांचल में है परन्तु वहाँ पंजाब का असर अधिक दिखा। ऊँचे पहाड़ों से होकर रास्ते के नीचे गहरी घाटियों में भाखरा डैम का जलाशय दिखने लगा जो सतलज नदी के पानी से भरा हुआ था। सब्जियों से भरी दुकानें बताती हैं कि यह क्षेत्र ताजी सब्जियों को उगाने में काफी उन्नत है। हाँ, लम्बी लौकी के स्थान पर गोल लौकी और गोल कद्दू के स्थान पर लम्बे कद्दू ही दिखे। शाम को रास्ते में ही एक होटल शिवालिक में कुछ खाया पिया। बरमाना के बाद ट्रैफिक अचानक कम हो गया था। ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री के कारण मात्र ट्रकों की आवाजाही दिख रही थी। कोल डैम में भरपूर पानी दिखा। डैम में पानी, नहरों में पानी, ऊँचे स्थान से नीचे की ओर पानी को गिरते हुए देखना सुखद अनुभव था।

अब हम सुन्दरनगर पहुँचे जो पहाड़ी रास्तों पर बसा न होकर पूरी तरह घाटी में बसा था। अब अन्धेरा घिरने लगा था। मुझे अचानक कुछ दिन पूर्व देखी एक फिल्म ‘बादल’ की याद आई। सिक्ख आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित बॉबी देओल, रानी मुखर्जी अभिनीत इस फिल्म में कीरतपुर और सुन्दरनगर दोनों शहरों का जि़क्र हुआ है वैसे ही जैसे ऐश्वर्या राय की फिल्म ‘ताल’ में चम्बा का। तीनों शहर हिमांचल में ही हैं।

फिर नेरचैक होते हुए हम मण्डी पहुँचे। शाम के 7:30 बज चुके थे। व्यास नदी के दोनों ओर बसा यह शहर कुल्लू घाटी का प्रवेश द्वार है। रात्रि के समय सारा शहर जगमग कर रहा था। बहुत खूबसूरत दिख रहा था। मण्डी के बाद हम पण्डोह पहुँचे जो एक जलविद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है।

पण्डोह से औट की कुल दूरी 24 कि.मी. है और यह अब तक के समूचे सफर का सर्वाधिक रोमान्चकारी यात्रा खण्ड था। सड़क के दोनों ओर ऊँचे पहाड़ों पर बसे घरों की रोशनी ऐसे टिमटिमा रही थी मानो तारे आसमान से उतर कर इन पहाड़ों पर चिपक गए हों। हम अभी तक ऐसे रूमानी पलों को महसूस कर ही रहे थे कि अचानक मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिया। बिजली कड़कने लगी मानो दो पहाड़ों के बीच आसमान पर प्रकाश की टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें लटक रही हों। फिर बड़ी-बड़ी बून्दें और बेर से भी बड़े-बड़े ओले। रास्ते में ओले ऐसे बिछे मानो पारिजात फूलों से मार्ग बना हो। परन्तु सड़क पर कम आवाजाही, घुप्प अन्धेरा, ओले से कार को टकराती ऐसी डरावनी आवाजें मानो कार की विन्डस्क्रीन ही तोड़ देंगी।

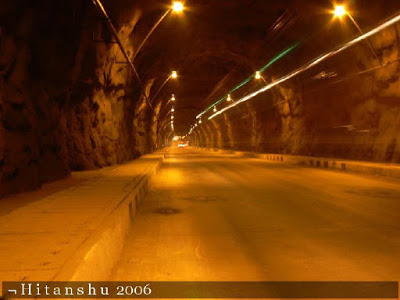

पहाड़ काटकर बनाई गई सड़कें डरावनी परन्तु रोमान्च से भरपूर थीं। डर ऐसा कि जल्द से जल्द अपने होटल पहुँचें। परन्तु औट से 3 कि.मी. पहले हम पहाड़ों में ही घुस गए। इतनी ही लम्बी सुरंग ने हमें पानी और ओले दोनों से सुरक्षित कर दिया। लगा कि जैसे ऊपरवाले ने हमारी सुन ली। सुरंग से बाहर आते ही औट आ गया और तब तक वर्षा भी बन्द हो चुकी थी। मन ही मन उस विधाता को धन्यवाद दिया और उस घटना को भी याद किया जब पेरिस की ऐसी की सुरंगों से गुजरते हुए लेडी डायना की मौत हुई थी।

पहाड़ काटकर बनाई गई सड़कें डरावनी परन्तु रोमान्च से भरपूर थीं। डर ऐसा कि जल्द से जल्द अपने होटल पहुँचें। परन्तु औट से 3 कि.मी. पहले हम पहाड़ों में ही घुस गए। इतनी ही लम्बी सुरंग ने हमें पानी और ओले दोनों से सुरक्षित कर दिया। लगा कि जैसे ऊपरवाले ने हमारी सुन ली। सुरंग से बाहर आते ही औट आ गया और तब तक वर्षा भी बन्द हो चुकी थी। मन ही मन उस विधाता को धन्यवाद दिया और उस घटना को भी याद किया जब पेरिस की ऐसी की सुरंगों से गुजरते हुए लेडी डायना की मौत हुई थी।

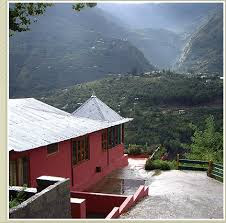

14 कि.मी. की दूरी तय कर हम बजौरा पहुँचे जहाँ भेड़ों की लम्बी-लम्बी रेवड़ों ने हमारा स्वागत किया। 5 कि.मी. आगे भून्तर की हवाई पट्टी दिखी। फिर अपना पहला पड़ाव कुल्लू आया। कुल्लू से 5 कि.मी. आगे नग्गर रोड पर एक बौद्ध मठ के निकट व्यास नदी की खूबसूरत तटों पर हमारा होटल कॉरपोरेट ऑरचार्ड पार्क मानो हमारा स्वागत करने को आतुर बाहें फैलाए खड़ा था। सेब के बागान वृक्षों के मध्य स्थित इस होटल में व्यास की उछलती, गरजती लहरों की आवाज ने हमारी सारी थकान एक झटके में दूर कर दी। होटल की मालकिन अपर्णा ने हमारा स्वागत गर्मजोशी से किया। दिल्ली से 600 कि.मी. दूरी तय कर अब हम भोजन के लिए पूरी तरह तैयार थे। और यह होटल ग्राम काईस में बना हुआ है।

दूसरा दिन- कुल्लू से मनाली वाया मणिकर्ण

रात्रि में जब-जब नींद खुलती, व्यास नदी की उछलती गरजती जलधाराओं का शोर सुनाई पड़ता। सोने के दौरान ऐसी आवाजें अक्सर हमें किसी अलग दुनिया में पहुँचा देती हैं। खैर, सुबह 6:00 बजे हम उठ चुके थे। तत्काल ही बाहर आए। जी भर के व्यास को देखा। नदी की दूसरी ओर भी रास्ता था। दूरबीन का उपयोग किया। वह सब कुछ देख डाला जो देखना चाहते थे।

यह नदी रोहतांग दर्रे के दक्षिण में स्थित व्यासकुण्ड से निकलती है। 470 कि.मी. दूरी तय कर सतलज नदी में जा मिलती है। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा था। यह नाम कैसे पड़ा, इसकी एक कहानी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ को जब यह ख़बर मिली कि महर्षि विश्वामित्र ने उनके पुत्रों को मार डाला है तो वे पुत्रशोक के कारण अपने शरीर को पाश से बाँधकर नदी में कूद पड़े थे परन्तु इस नदी की कृपा से वे विपाश या पाशमुक्त होकर जल के बाहर आ गए। इस कथा का उल्लेख महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने भी किया है। बाल्मीकि रामायण में अयोध्या के दूतों की कैकय प्रदेश की यात्रा के प्रसंग में विपाशा को पार करने का उल्लेख आया है।

यह नदी रोहतांग दर्रे के दक्षिण में स्थित व्यासकुण्ड से निकलती है। 470 कि.मी. दूरी तय कर सतलज नदी में जा मिलती है। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा था। यह नाम कैसे पड़ा, इसकी एक कहानी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ को जब यह ख़बर मिली कि महर्षि विश्वामित्र ने उनके पुत्रों को मार डाला है तो वे पुत्रशोक के कारण अपने शरीर को पाश से बाँधकर नदी में कूद पड़े थे परन्तु इस नदी की कृपा से वे विपाश या पाशमुक्त होकर जल के बाहर आ गए। इस कथा का उल्लेख महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने भी किया है। बाल्मीकि रामायण में अयोध्या के दूतों की कैकय प्रदेश की यात्रा के प्रसंग में विपाशा को पार करने का उल्लेख आया है।

होटल के लॉन में बैठकर व्यास के मनोरम दृश्यों को देखना बहुत सुखद था। हम बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। वहीं नाश्ता किया और आठ बजे के करीब अगले मुकाम, मणिकर्ण की ओर निकल गए। कुल्लू की तरफ बढ़ते हुए वही बौद्ध मठ दिखा जिसे रात में हम ठीक से देख नहीं पाए थे। ड्राइवर रामवीर ने बताया कि इस क्षेत्र में ऐसे बहुत से बौद्ध मठ हैं। कुल्लू नगर को पार कर हम वापस 10 कि.मी. भून्तर तक आए। मणिकर्ण जाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। भून्तर से मणिकर्ण जाने के लिए जहाँ से रास्ता प्रारम्भ होता है वहीं से पार्वती घाटी भी प्रारम्भ हो जाती है। इस स्थान पर पार्वती और व्यास नदी का संगम है।

अब हम पार्वती नदी के किनारे-किनारे बने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उस दिन इतवार था और पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ हम लोगों के साथ-साथ .चल रही थी। इनमें सिक्ख भी थे। अनेक बाइक पर सवार थे। मणिकर्ण कुल्लू से 45 कि.मी. दूर है और पार्वती घाटी में ही है। थोड़ी दूर आगे चलने पर एक गाँव आया शाट। मुझे याद है कि पहले कभी बादल फटने के कारण यहाँ बहुत लोग मरे थे। फिर जरी आया। ड्राइवर ने बताया कि मलाणा गाँव के लिए यहीं से एक रास्ता जाता है। यह मलाणा भाँग, गाँजा और चरस उगाने के लिए बदनाम है। इसी कारण इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। वहीं हाईडेल पावर प्रोजेक्ट दिखा। सड़क काफी अच्छी हो गई थी। वैसे कुल मिलाकर सड़क अभी तक अच्छी ही थी। अब मणिकर्ण आने वाला था। पहले कसोल आया। कस्बा बड़ा था और दुकानें, पर्यटक और होटल अधिक संख्या में नजर आए।

डेढ़ घण्टे में हम मणिकर्ण पहुँच गए थे। भून्तर से चलते वक्त तो बहुत भीड़ दिख रही थी परन्तु मणिकर्ण पहुँचने वालों की संख्या उस मुकाबले काफी कम थी। अभी पार्किंग के लिए बहुत जगह उपलब्ध थी। नहाने के लिए पहले से ही एक छोटे बैग में सामान रख लाए थे। वह बैग निकाला और चल दिए मणिकर्ण देखने।

मणिकर्ण हिन्दुओं एवं सिक्खों के साथ-साथ मुस्लिमों का भी तीर्थस्थल है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ इस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। पार्वती ने अपना एक बहुमूल्य रत्न यहीं जलाशय में खो दिया। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने अपने अनुचरों को उसे ढूँढने को कहा। वे ढूँढ नहीं पाए। पता चला कि वह रत्न पाताल लोक में शेषनाग के पास पहुँच गया है। भगवान शिव को क्रोध आ गया। अपने त्रिनेत्र खोले और भयानक ताण्डव नृत्य करने लगे। इस कारण अचानक धरती फटी और रत्न बाहर आ गया। इसी गुस्से की वजह से यहाँ के कुण्डों का पानी गर्म है। कहते हैं, इसी क्रम में बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों और जवाहरातों का भी सृजन हुआ। उस दौरान भगवान शिव और माँ पार्वती इस स्थान पर कुल 11 वर्ष तक रहे।

इस स्थान पर एक रामचन्द्र मन्दिर है जिसका निर्माण राजा जगत सिंह ने करवाया था। कहते हैं कि इस मन्दिर के लिए प्रतिमा अयोध्या से लाई गई थी। यहाँ एक शिव और विष्णु मन्दिर भी हैं।

सबसे पहले हम गर्म कुण्ड में नहाने पहुँचे। कपड़े उतार कर हाफ पैन्ट में जैसे ही अपना पैर डाला, एकदम से खौलते पानी का अहसास हुआ। दरअसल यहाँ एक बड़ा कुण्ड है। कुण्ड के बीचो-बीच एक टोंटी लगी हुई थी जिससे खौलता हुआ पानी लगातार कुण्ड में मिलता रहता है। शेष प्राकृतिक पानी है जो बिल्कुल ही बर्फीला था। इसके बावजूद, हम एक किनारे से किसी तरह पानी में घुस सके। और एक बार हिम्मत कर पानी में गए तब सब कुछ सामान्य हो गया। फिर भी हम कुण्ड के बीच में नहीं जा पाए। आधे घण्टे तक मैंने और अम्लान ने खूब मस्ती की। कपडे़ बदले और मन्दिर, गुरूद्वारे का दर्शन करने चले।

यहाँ एक प्रांगण है। बीच से प्रचण्ड धारा की शक्ल में प्रवाहित पार्वती नदी को पार करने के लिए एक पुल है। मन्दिरों में दर्शन करने के बाद गुरूद्वारे की ओर गए। पुल की दाईं ओर से धुआँ उठता हुआ दिखाई पड़ रहा था। वहाँ गर्म पानी का एक कुण्ड था। वर्ष भर इस कुण्ड के पानी का तापमान 88 डि.से. से 94 डि.से. के बीच रहता है। बहुत सारे श्रद्धालु इस कुण्ड में प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ पका रहे थे। धुआँ इसी कारण था। गुरूद्वारे के लंगर का खाना भी इसी पानी से पकाया जाता है।

लंगर से एक प्रसंग याद आया। सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरू नानकदेव यहाँ आ चुके हैं। अपनी तीसरी उदासी (1514-18) के दौरान अपने प्रिय शिष्य मर्दाना सहित पाँच शिष्यों के साथ वे यहीं मणिकर्ण में रूके थे। एक दिन वे सभी लोग भूखे थे। गुरू नानक ने मर्दाना को लंगर के लिए खाने का सामान लाने को भेजा। शिष्यों समेत मर्दाना आटा और चावल माँगकर ले आए। आग की समस्या आने पर गुरू नानक ने एक पत्थर से आग पैदा की और गर्म जलधारा प्रकट हो गई। चावल और दाल इसी गर्म पानी में पक गए। लेकिन रोटियों (प्रसाद) की समस्या थी। जब वे गर्म पानी में डाली जातीं, तो वे डूब जातीं। परेशान होकर अन्त में मर्दाना बोल पडे़ “वह ईश्वर के नाम पर अपने प्राण देने जा रहा है”। रोटियाँ आश्चर्यजनक ढंग से जल के ऊपर आ गईं। यह चमत्कार था जो गुरू नानकदेव की कृपा थी। भाई मर्दाना की आत्मकथा “जनम सखी” में इस स्थान पर गुरू नानकदेव के विभिन्न चमत्कारों का उल्लेख है। गुरू नानकदेव की स्मृति में ही इस गुरूद्वारे का निर्माण हुआ है। इसकी दूसरी मन्जिल पर लंगर चल रहा था। वहीं दूसरी ओर गर्म जलस्त्रोत के पास एक छोटा सा भूगर्भीय ऊर्जा का संयन्त्र भी दिखा।

कुछ देर हम लोग यूं ही घूमते रहे। दर्शन तो कर ही चुके थे, कुछ फोटोग्राफी भी की। पुल पर खड़े होकर पार्वती नदी के जल की उछलकूद देखना अच्छा लग रहा था। यहाँ प्रकृति है, आध्यात्म है, धर्म भी है, तीर्थस्थल हैं, सल्फर के गर्म जलस्त्रोत हैं, नदी के बर्फीले जल की धारा भी है। परन्तु इस समूची पार्वती घाटी में वह रौनक़ नज़र नहीं आई, न ही वह हरियाली, जो इस प्रकार की घाटियों की आत्मा होती है।

हम वापस लौट चले। आज हमें कुल्लू घाटी भी देखना था। हाँ, लौटते समय वह भीड़ मिलनी शुरू हो गई जो भून्तर से चलते वक़्त मिली थी। कसोल तक ट्रैफिक अच्छा था। फिर तो गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। सड़कें भी संकरी थीं। लेकिन कसोल के बाद तो हम नींद में थे। कुल्लू आने पर ही नींद टूटी जब हमने अपने आपको जाम में फंसा पाया। संगम के पास काफी भीड़ थी। व्यास नदी यहाँ अपने पूरे यौवन पर थी। घाट, नदी जल का वेग, हरे भरे वन बहुत लुभावने थे। पार्वती घाटी को पार कर हम कुल्लू घाटी में प्रवेश कर चुके थे।

इस कुल्लू घाटी को पहले कुन्तलपीठ कहा जाता था। कुन्तलपीठ यानि ‘‘रहने योग्य संसार का अन्तिम बिन्दु’’ अर्थात् इसके आगे रहने योग्य स्थान नहीं है। तत्कालीन समय में इस कुल्लू घाटी का शाब्दिक अर्थ प्रामाणिक था। यह देवताओं की घाटी मानी गई है। वर्षों से इसकी खूबसूरती और हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर खींचती आई है। हम भी तो इसी आकर्षण में खिंचे चले आए थे।

भोपाल में तपती धूप से बचकर कुछ दिन बिताने के लिए हमने इस स्थान का चयन किया था। उस चयन पर हमें गर्व हुआ। यहाँ के सेब के बागान, मन्दिर, नदी के किनारे और साथ ही, यहाँ का हस्तशिल्प भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। हम एक बड़ी हस्तशिल्प की दुकान पर पहुँचे। बहुत बड़ा कलेक्शन था वहाँ। थोड़ी बहुत खरीदारी की। ढेर सारे पर्यटक इस दुकान में टोपी, शॉल, रुमाल और गुलुबन्द खरीद रहे थे। एक हिमांचली टोपी मैंने भी खरीदी। सभी ड्राइवर अपनी पसन्द की दुकानों पर ही गाड़ी रोकते हैं जहाँ दुकानवाले उस गाड़ी में सवार पर्यटकों द्वारा खरीदे गए सामान के अनुपात में ड्राइवर को कुछ पैसे भी देते हैं।

देवताओं की इस घाटी में दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं। पहला, रघुनाथजी मन्दिर जिसे राजा जगत सिंह ने चार सौ साल पहले बनवाया था। कहते हैं, इसके लिए भी मूर्ति अयोध्या से मंगाई गई थी। कुल्लू दशहरे की यह मुख्य प्रतिमा है। दूसरा, बिजली महादेव मन्दिर है। इसके बारे में कहते हैं कि एक बार बिजली गिरने से यहाँ स्थापित शिवलिंग के कई टुकड़े हो गए थे जिसे पुजारियों ने घी, मक्खन से जोड़कर पुनःस्थापित कर दिया। इस कारण इस मन्दिर का ऐसा नाम पड़ा।

कुल्लू का दशहरा विख्यात है। यह अपने आप में अनूठा है। जब पूरे देश में दशहरा खत्म हो जाता है तब यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ रावण, मेघनाथ और कुम्भकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाते। सात दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान रघुनाथ की सवारी निकाली जाती है। कहते हैं, करीब 1000 देवी-देवता इस अवसर पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और उत्सव में शामिल होते हैं। यही चर्चा सुनते-सुनते हम घाटी में उस स्थान पर पहुँच गए। जहाँ हमें यह महसूस हुआ कि इस घाटी को सिल्वर घाटी क्यों कहा जाता है। सब कुछ सफेद था, यहाँ तक कि सारे पत्थर भी।

रामवीर ने बताया कि यहीं ऊपर एक जगह है जहाँ अर्जुन ने इन्द्र से पशुपति अस्त्र (पाशुपातास्त्र) प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। कुल मिलाकर, जिस प्रकार उत्तराखण्ड को देवभूमि कहा जाता है उसी प्रकार हिमांचल प्रदेश को भी यहाँ के लोग देवभूमि मानते हैं। रामायण और महाभारत के पात्रों से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख इन दोनों राज्यों में किसी न किसी स्थान से अवश्य जुड़ा हुआ है।

धीरे-धीरे हम मनाली के रास्ते पर आ गए थे। वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग के पचासों कैम्प व्यास नदी पर हमारी दाईं ओर दिख रहे थे। पत्नी से बड़ी मिन्नतें कीं, ‘‘एक बार मौका दे दो’’। परन्तु हमारी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी गई। थक हारकर एक कैम्प के पास खड़े होकर एक परिवार को राफ्ट पर सवार होते देखते रहे जिसमें ‘‘छोटे बच्चे’’ भी थे। अम्लान बहुत जिद कर रहा था। मन मसोसते हुए हमने मनाली की ओर बढ़ना शुरू किया। सड़क की दाईं ओर नदी थी और उसके आगे घने वन, पर्वतों की तलहटी और उसके आगे ऊँचे पर्वत। हम एक खूबसूरत दुनिया में थे। सड़क की बाईं ओर सेब और चेरी के बड़े-बड़े बागान। रिवर राफ्टिंग के अलावे कुल्लू में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और माउण्टेनियरिंग भी है। कहते हैं, इस मनोरम कुल्लू घाटी को सबसे पहले त्रिपुरा के निवासी बिहंगमणि पाल ने खोजा था।

व्यास नदी के किनारे-किनारे बढ़ते समय एक ऐतिहासिक प्रसंग याद आया। विश्वविजय का संकल्प लेकर सिकन्दर यूनान से भारत आया था। भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा तो उसने किसी प्रकार जीत लिया परन्तु वर्ष 326 ई.पू. में सिकन्दर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। उस समय सिकन्दर इसी व्यास नदी के तट पर तीन दिनों तक अपने सैनिकों को मनाता रहा। पर वे नहीं माने। मजबूरन सिकन्दर को लौटना पड़ा था। तभी से कुछ ग्रीक यहीं पास में एक गाँव मलाणा में आज भी हैं जहाँ जाने के लिए एक रास्ता पार्वती घाटी से भी है। इस ग्राम में तब से चली आ रही प्राचीन गणतान्त्रिक व्यवस्था आधुनिक अनुसन्धान का रोचक विषय है। इसी क्षेत्र में इस नदी पर दो डैम पोंग और पण्डोह- बनाए गए हैं। भारत-पाक जल बंटवारा सन्धि में व्यास और सतलज का पानी भारत को मिला है।

रामवीर, हमारा ड्राइवर, हमारे गाइड की भूमिका भी निभा रहा था। उसने एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया। कुल्लू से 60 कि.मी. दूर ऋषि श्रृंगि का मन्दिर है। यह मन्दिर बन्जरघाटी में है। वास्तव में भगवान राम के देवता के रूप में प्रादुर्भाव के पूर्व श्रृंगि ऋषि इस कुल्लू घाटी के कुल देवता हुआ करते थे। कालान्तर में ऋषि का स्थान रघुनाथ (भगवान श्रीराम) ने ले लिया। रामवीर की इस बौद्धिकता पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे अच्छी तरह से रामचरित मानस का वह दोहा याद है:-

सृंगी रिषिहि बशिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा।।

भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें।।

बचपन से लेकर आज तक मुकेश द्वारा गाए रामचरित मानस की उक्त पंक्तियों के साथ-साथ सातों खण्ड के गायन को सुनकर अन्तर्मन भाव विभोर हो जाता है। श्रृंगि ऋषि की चर्चा सुनकर मैं बचपन में लौट गया था।

धीरे-धीरे हम मनाली को महसूस करने लगे थे। प्रकृति की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। अचानक रामवीर ने टोल नाके पर गाड़ी रोकी। पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर 300 रुपए की रसीद काटी गई। रामवीर पैसे लेकर नाके की ओर बढ़ा ही था कि अचानक कुछ बच्चे और महिलाएँ हमारे कार का दरवाजा खटखटाने लगीं। 10 रुपएऽऽऽऽ….10 रुपएऽऽऽऽ…. की आवाजें आईं। देखा तो वे डिस्पोजेबल ग्लासों में ताजी स्ट्रॉबेरी और चेरी भरकर बेच रहे थे। हम क्या, मनाली आने वाला कोई भी पर्यटक उनके आग्रह को ठुकरा नहीं सकता। सच बोल रहा हूँ, इतनी ताज़ी और मीठी स्ट्रॉबेरी हमने पहले कभी नहीं खाई थी। स्ट्रॉबेरी इतनी मीठी भी हो सकती है! इससे पहले न्यूमार्केट और डी.बी.मॉल में मिलने वाली पैकेज्ड स्ट्रॉबेरी ही खाई थी जो खट्टी होने के कारण चटनी के काम ही आती रही थी।

चेरी हमने पहली बार तब खाया था जब बचपन में आईसक्रीम बेचने वाला सॉफ्टी के कोन के ऊपर चेरी का एक टुकड़ा चिपकाता था और हम उससे एक-दो और टुकड़े चिपकाने का आग्रह करते थे। वह बड़ी सख्ती से मना कर दिया करता। बाद में तो केक और पान की दुकानों पर बहुतायत में दिखने लगी थी। मगर वह चेरी कड़ी और सूखी होती थी। इस ताजी चेरी जैसी बात भला उनमें कहाँ? इतनी ताजी कि दबाने से पतला रस निकल रहा था। हम सबने खूब खाया और आगे के लिए भी खरीदे।

मनाली शहर में हम प्रवेश कर चुके थे। पर्यावरण सुरक्षा के बोर्ड स्थान-स्थान पर लगे दिखाई पड़ रहे थे। मॉल रोड होते हुए हम सबसे पहले बौद्ध मठ की ओर बढे़। गाड़ी से उतरकर तिब्बती मार्केट होते हुए मठ प्रांगण में पहुँचे। यह पूरा तिब्बती मार्केट गर्म कपड़ों का बाज़ार था। मठ का नाम गधान तिक्कोक्लिंग गोम्पा था। यह मठ तिब्बती बौद्धों, खासकर तिब्बती शरणार्थियों, द्वारा वर्ष 1969 में बनवाया गया है।

इसका मुख्य आकर्षण मठ की छत है जो पीले रंग से पैगोडा शैली में बनी है। इस बड़ी मूर्ति को देखने के लिए हमें पहली मन्जिल तक जाना पड़ा। मूर्ति का मुख ऊपरी मन्जिल से ही अच्छी तरह देखा जा सकता है। इस मन्दिर में न केवल बुद्ध की प्रतिमा दिखी, अपितु उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण भी किया गया है। प्रांगण में छोटे-छोटे कई अन्य भवन भी दिखे। एक दीवार पर तिब्बत में हुई झड़पों और निर्वासन में मारे गए लोगों की सूची भी लगी हुई है। पूरे कुल्लू घाटी में तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक उपस्थिति यहीं मनाली में है। इनके मठों का रखरखाव स्थानीय चन्दे और मन्दिर के वर्कशॉप में हाथों से बनाए गए कालीनों, दरियों को बेचकर किया जाता है। पूरे परिसर में चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। मन्दिर देखने के बाद फोटोग्राफी की और एक घण्टे के बाद हम हिडिम्बा मन्दिर के लिए निकल गए।

यहाँ से दो-ढाई कि.मी. दूर चलने के बाद हिडिम्बा मन्दिर आया। गाड़ी से उतरते ही घने बालोंवाला, काले व सफेद रंग का याक दिखा। जीवन में पहली बार हमने याक देखा था। अम्लान ने फटाफट दो-तीन फोटो उतार लिए। आगे बढ़े ही थे कि कुछ महिलाएँ और बच्चे भेड़ के मेमने और अंगोरा प्रजाति के खरगोश के साथ आगे बढ़े। उन्हें हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने का उनका आग्रह हम ठुकरा न सके। दोनों बच्चों ने उन्हें बीस-बीस रुपए देकर यह शौक भी पूरा किया। तब तक हिमांचली ड्रेस लेकर एक और महिला प्रकट हो गई। हमें उसे नम्रतापूर्वक मना करना पड़ा।

यह पूरा मन्दिर परिसर घने और मोटे तने वाले देवदार पेड़ों से आच्छादित है। पेड़ों की ऊँचाई भी बहुत है। हमें आसपास गुलाब के बागान दिखे। यहाँ का वातावरण बहुत शान्त था। बस लोग आ जा रहे थे। यह मन्दिर पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ है। दीवारें भी लकड़ी की हैं जिनपर देवी-देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। हमने इन दीवारों पर अनेक जानवरों के सींग ठुंके हुए देखे। पूछने पर पता चला कि बकरे, मेंढ़े और भैंसों के सींग तो हैं ही, दुर्लभ पशुओं जैसे यामू, टंगरोल और बारहसिंघों के सींग भी हैं। पैगोडा शैली में बने इस मन्दिर के गर्मगृह में हिडिम्बा की कांसे की मूर्ति स्थापित है। मन्दिर के अन्दर उनकी चरण पादुकाएँ हैं जिनकी प्रतिदिन पूजा होती है।

मन्दिर से थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष है जिसके नीचे घटोत्कच पूजा करता और बलि भी चढ़ाता था। लाक्षागृह से बच निकलने के बाद पाण्डव अपनी माता कुन्ती के साथ इस क्षेत्र में आए थे। उसी समय अपने आहार की खोज में निकले हिडिम्ब राक्षस का भीम के साथ भीषण युद्ध हुआ था और अन्त में हिडिम्ब भीम के हाथों मारा गया। घटना से दुःखी हिडिम्बा पाण्डवों पर आक्रमण करना चाहती थी। परन्तु भीम का रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। बाद में, माता कुन्ती की अनुमति से भीम ने उससे विवाह कर लिया। भीम और हिडिम्बा के संयोग से पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध में पाण्डवों की ओर से युद्ध करता हुआ घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ।

देवी हिडिम्बा मनाली के उझी क्षेत्र में अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूज्य हैं। समूचे क्षेत्र की जनता हिडिम्बा की प्रजा मानी जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की प्रजा वर्ष में एक बार देवी हिडिम्बा को कौर (कर) अदा करती रही है। हालांकि यह प्रथा कुछ समय पूर्व अब बन्द हो गई है। एक कहानी के अनुसार, कुल्लू के प्रथम राजा विहंगमदास पहले एक कुम्हार के यहाँ काम करते थे। एक रात देवी ने उसे साक्षात् दर्शन देकर राजगद्दी पर बिठा दिया। उन्होंने जालिम ठाकुर का समूल नाशकर अपनी राजसत्ता स्थापित की। कुल्लू का राजपरिवार उन्हें अपनी दादी मानता है। इसी वंश के राजा राजबहादुर सिंह ने सन् 1553 में इस मन्दिर को बनवाया है।

यहाँ के निवासियों की परम्परा भी अजीब है। कुल्लू के दशहरे की नयनाभिराम देवी-देवताओं की शोभा यात्रा तब तक आरम्भ नहीं होती जब तक कि इसका नेतृत्व करने के लिए हिडिम्बा देवी का रथ सबसे आगे तैयार न हो जाए। देवताओं की यात्रा में राक्षसी का क्या काम? लोग बताते हैं, हिडिम्बा ने अपने सत्कर्मों के बल पर देवी की हैसियत प्राप्त कर ली थी।

मन्दिर में करीब एक डेढ़ घण्टे रहे। देवदार के विशाल वृक्षों के पास बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। ठण्डी हवा चल रही थी। हम सबने मिलकर खूब फोटोग्राफी की। अच्छी भीड़ भाड़ यहाँ आती रही। मनाली आने वाले प्रत्येक पर्यटक का यह पसन्दीदा स्थल है। वैसे मनाली हाल के वर्षों में हनीमून मनाने वालों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित हो गया है। मन्दिर के आसपास दिखने वाले अधिकांश जोड़े नवविवाहित थे। हाथों में मेंहदी, लाख के चूड़े इसी ओर इशारा कर रहे थे।

मन भर जाने के बाद हम मॉल रोड की ओर बढ़े। अब भूख भी तेज लग आई थी। कुछ मित्रों ने हमें मॉल रोड पर ‘‘चॉपस्टिक’’ चाईनीज रेस्तरां के बारे में बताया था। हालांकि आर्डर देने के बाद डिलेवरी देर से आई किन्तु स्प्रिंगरौल, नूडल्स, फ्राइडराईस और मन्चूरियन का स्वाद उत्कृष्ट था। बाहर निकलकर मॉल रोड पर हमने कुछ देर चहलकदमी की। एच॰पी॰एम॰सी॰ के आउटलेट से कुछ फ्रूट ड्रिंक्स लिए। हिमांचली फलों के जैम भी खरीदे। अभी मॉल रोड पर बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक मौसम खराब होने लगा। हवाएँ और ठण्डी हो गई थीं। तेज हवा के कारण धूल का गुबार उठने लगा। तब हम लोगों ने अपने होटल जाने का निर्णय लिया।

हमारा आरक्षण ग्रीनवुड होटल में था। वहाँ पहुँचने पर मालूम पड़ा कि हमारे लिए फोन तो अवश्य आया था परन्तु रूम नहीं होने के कारण रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया गया था। मैंने अपने टूर ऑपरेटर नीरज सिंघल को फोन लगाया। तब उसने क्षमा माँगते हुए बताया कि हमारे लिए रूम होटल ब्रॉडवे इन. में बुक हैं। नीरज ने हमें फोन किया था। लेकिन हम उसे रिसीव नहीं कर पाए थे। चलो अच्छा हुआ जो ग्रीनवुड का रिजर्वेशन नहीं हो पाया। इसी होटल के किराए में हमने शानदार होटल के मजे लिए। ब्रॉडवे इन. होटल के मैनेजर ने बताया कि उस रोज सुबह ट्रेवल गुरू नितिन का फोन आया था। तब वे उनके आग्रह को टाल न सके और इस प्रकार हमारा काम हो गया। हमने अभी तक मैनेजमेन्ट गुरू, आई.टी. गुरू, योग गुरू का ही नाम सुना था। ट्रेवल गुरू का नाम पहली बार सुना। खैर, होटल फोरस्टार था और हमारे दो कमरे उस होटल के सबसे अच्छे कमरे थे।

होटल में हमारा शानदार आवभगत हुआ। तब तक बारिश भी शुरू हो गई थी। ठण्ड के कारण पूरे शरीर में सिहरन हो रही थी। होटल का लोकेशन भी शानदार था। बालकनी जैसे ही खोला, हवा के साथ आया पानी का एक झोंका हमें तरबतर कर गया। टॉवेल से बदन पोंछकर बच्चे मोटी-मोटी रजाइयों में घुस गए। मैंने टेबल पर बैठकर प्रथम दो दिनों का वृत्तान्त पूरा किया। बच्चे थक भी गए थे। उन्होंने होटल के कमरे में लगी बड़ी टी.वी. स्क्रीन पर चन्द्रगुप्त धारावाहिक देखा।

ऐसे में साढ़े आठ बजे अचानक इण्टरकॉम की बेल बजी। “सर! डिनर तैयार है, नीचे डिनर हॉल में आ जाएँ”। हम लिफ्ट से पहली मन्जिल पर बने हॉल में पहुँचे। वहाँ डिनर लेने वालों की भीड़ थी और वे सभी हॉल में लगे एक टेबल पर रखे व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। खाने में बहुत सारा आइटम था। सूप, छोले-भटूरे, पाव भाजी, नूडल्स, ढोकले, खाण्डवी, बहुत सारे पापड़ के अलावे और भी बहुत कुछ था। इसमें गुजराती व्यंजनों की बहुलता थी। हॉल के समस्त लोग जोर-जोर से गुजराती में बातें भी कर रहे थे। हम लोगों ने छककर भोजन किया। पैकेज्ड पानी न मिलने पर होटल के स्टाफ को हड़काया भी। लेकिन एक अन्य टेबल पर भी कुछ व्यवस्थाएँ इसके साथ-साथ हो रही थीं। शक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है।

खैर! खाना खाने के बाद होटल के स्टाफ से कल सुबह के नाश्ते के बारे में बातें करते समय पता चला कि जिस शानदार भोजन पर हमने हाथ साफ किया है, दरअसल वह उन गुजरातियों की अलग व्यवस्था थी। हमें बताने वाला कोई नहीं था। इसके पहले कि उस गुजराती दल का कोई सदस्य हमसे पूछताछ करे, हम फौरन अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। सोच-सोचकर बहुत ग्लानि हो रही थी। मन में आ रहा था कि सब कुछ उल्टी कर निकाल दूँ। लेकिन बच्चों को तो बहुत मजा आया। भला वे रोटी, दाल, चावल, सब्जी कब खाना चाहते हैं? वे तो यह कहने लगे थे कि पापा पता करते हैं, ये लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं। इनके पीछे-पीछे हम भी उसी होटल में रूकेंगे। कुछ भी हो, खाना बहुत शानदार और स्वादिष्ट था। परन्तु उससे भी अच्छा था यह होटल शानदार बडे़-बड़े कमरे, गद्देदार बिस्तर और अत्याधुनिक सुख-सुविधाएँ। लौटकर कमरे में शेष वृत्तान्त को पूरा कर साढ़े दस बजे तक सो गए।

हिमांचल प्रवास का आज दूसरा दिन था।

तीसरा दिन- रोहतांग दर्रे से सोलांग घाटी तक

सुबह साढ़े चार बजे सोकर उठे। आज रोहतांग दर्रा जाना था। रामवीर ने कल ही बता दिया था कि बहुत सुबह निकलना पड़ेगा वर्ना एक तो ट्रैफिक बहुत हो जाता है और दूसरे, देर हो जाने पर मौसम भी मुश्किलें बढ़ा देगा। उठने के बाद फटाफट तैयार हुए। होटल वालों ने सुबह के नाश्ते का पार्सल तैयार कर दे दिया था। पाँच सवा-पाँच बजे के आसपास हम निकल चुके थे। रास्ते में रामवीर ने बताया कि अभी दो चार दिन पहले ही रोहतांग का रास्ता खोला गया है। दरअसल मई के दूसरे हफ्ते में ही सेना रास्तों से बर्फ हटाकर आम पर्यटकों को यहाँ तक आने की अनुमति देती है।

रोहतांग दर्रे का शाब्दिक अर्थ है ‘‘शवों का ढेर’’। वैसे रोहतांग हिमालय के अन्य दर्रों के मुकाबले उतना खतरनाक नहीं है परन्तु इस क्षेत्र में चलने वाले अप्रत्याशित बर्फीले तूफानों के कारण ऐसा नाम पड़ा। हम मनाली को लेह से जोड़ने वाले मार्ग पर चल रहे थे। मनाली से लेह 490 कि.मी. दूर है।

यहाँ से 51 कि.मी. दूर रोहतांग दर्रा लाहौल-स्पीति घाटी का द्वार कहलाता है। इसकी भी एक कहानी है लाहौल-स्पीति और कुल्लू क्षेत्र आपस में जुड़े न होकर पृथक-पृथक क्षेत्र हुआ करते थे। इन दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए स्थानीय लोगों ने अपने इष्टदेव, भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने भृगुतुंग पर्वत को अपने त्रिशूल से काट डाला। इसके बाद ही भृगुतुंग मार्ग यानि रोहतांग दर्रा बना।

इस दर्रे के दक्षिण में व्यासकुण्ड है। यहीं पर महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने तपस्या की थी। यहाँ इग्लू की शक्ल में व्यास मन्दिर बना हुआ है। कहते हैं, यहाँ व्यासकुण्ड का पानी इतना स्वच्छ और निर्मल है कि उसे अमृत की संज्ञा दी गई है। व्यासकुण्ड से निकली धारा के अतिरिक्त 9 और जलधाराएँ मनाली से 10 कि.मी. दूर पलचन नामक स्थान पर एक साथ मिलकर व्यास नदी को जीवन देती हैं।

मनाली शहर के आगे निकलते ही बर्फ को बर्दाश्त कर सकने वाले कोट, पैन्ट और गनबूट को किराए पर उपलब्ध कराने वाली दुकानें, सैकड़ों की संख्या में थीं। दुकान नम्बर 52 से हम चारों ने अपने-अपने नाप के आवरण लिए और आगे बढ़े। छः सात कि.मी. आए थे कि नेहरूकुण्ड नाम की जगह आई। यह पण्डित जवाहरलाल नेहरू की पसन्दीदा जगह थी। पत्थरों पर फिसलता पानी बहुत स्वच्छ था। इसे देखने के लिए अनेक पर्यटक वहाँ मौजूद थे। पण्डितजी मनाली प्रवास के समय यहीं का पानी पीते थे। माना जाता है कि यह झरना ऊँचे पहाड़ों पर स्थित भृगु झील से निकला है।

आगे चलते हुए कोठी नाम की जगह आई। मनाली से 12 कि.मी. दूर यह एक सुन्दर स्थान है। व्यास नदी के तट पर बसा पहला गाँव। यहाँ आते-आते अब घाटी संकरी दिखने लगी थी। पहाड़ों का मनोरम दृश्य हमें अभिभूत कर रहा था। रामवीर ने बताया कि इस स्थान पर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। रमणीक स्थान होने के साथ-साथ यह एक पिकनिक केन्द्र भी है। हरियाली अभी तक पर्याप्त थी और सड़कें घुमावदार। सूर्योदय के साथ ही बाईं ओर की बर्फीली चोटियाँ अब सुनहरी हो चली थीं।

5-6 कि.मी. आगे चलने के बाद गुलाबा आया। सड़कें ऊपर बढ़ने के लिए चक्कर लगा रही थीं। इस स्थान पर कई गाडि़याँ रुकी हुई दिखीं। रामवीर ने बताया कि यहाँ से पर्यटक ट्रेकिंग कर भृगुताल भी जाते हैं। यह बहुत सुन्दर जगह थी। हरियाली भी बहुत थी और वातावरण बहुत शान्त। समूचा क्षेत्र खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। मनाली से हम 20 कि.मी. दूर आ चुके थे।

7 कि.मी. आगे चलने के बाद रेहला नाला आया। हमारे साथ चलने वाली गाडि़यों की संख्या कम थी। ऐसा लग रहा था कि हम काफी पहले निकल आए हैं। लेकिन यह सोचना गलत था। क्यों? इसका जिक्र में थोड़ी देर बाद करूँगा। इस स्थान पर एक सुन्दर, साफ पानीवाला और खूब शोर करता हुआ झरना दिखा। झरने की ऊँचाई तकरीबन 50 मीटर रही होगी। हरियाली अब कम हो गई थी। हरे वन दूर-दूर दिख तो रहे थे परन्तु पत्थरों, चट्टानों का क्षेत्र अधिक था।

20 मिनट बाद हम मढ़ी में थे। मनाली से चलते हुए एक घण्टे में हमने 35 कि.मी. की दूरी तय कर ली थी। सफेद बर्फ भारी मात्रा में दिखने लगा था। जब पर्यटक रोहतांग तक नहीं पहुँच पाते तब वे इसी स्थान पर स्नो प्वाइन्ट का आनन्द लेते हैं। एक माह पहले यहाँ रोहतांग जैसी ही बर्फ थी। आश्चर्यजनक ढंग से इस क्षेत्र में हरे घास के मैदान और घने वन भी खूब दिखे। मढ़ी पर्यटकों के लिए रोहतांग जैसा ही लोकप्रिय है।

5 कि.मी. चलने पर रानी नाला आया। इसका नाम नाला अवश्य है परन्तु इस नाले में पानी नहीं, हिम बहता है। दरअसल यह ग्लेशियर है। बताते हैं, इस ग्लेशियर में वर्ष भर बर्फ उपलब्ध रहती है। हम धीरे-धीरे स्नो प्वाइन्ट के नजदीक आ रहे थे। ठण्डी हवाएँ हमें परेशान करने लगी थीं। कोट और पैन्ट, जिसे हमने किराए पर लिया था, अपने-अपने बदन पर डाल चुके थे।

रेहला नाले की चर्चा के दौरान जिस गलती की बात मैं कर रहा था वह हमारे सामने दिखने लगी थी। गाडि़यों की लम्बी कतारें रोहतांग का रास्ता रोके खड़ी थीं। हजारों गाडि़याँ तो यहाँ पहले से ही थीं। तो क्या पर्यटक सुबह 3 बजे से ही यहाँ के लिए निकलना शुरू हो जाते हैं? रामवीर ने बताया, साहब! अब या तो पैदल या खच्चरों से। तीसरा साधन नहीं है। जैसे-जैसे सड़क खुलेगी, वह गाड़ी और नजदीक लाएगा। यह आश्वासन देते हुए उसने हमें आगे बढ़ाया। यहाँ बहुत सारे खच्चर वाले थे। वे हमारे पास आए भी, परन्तु हम घुड़सवारों की हालत को देख पा रहे थे। वे कठिन चढ़ाई कर रहे थे। उनकी दुर्दशा देखते हुए हमारी हिम्मत नहीं हुई। हमने सड़क के रास्ते पैदल ही बढ़ने का निर्णय लिया। करीब डेढ़ कि.मी. पैदल चलना पड़ा। सड़क पर गाडि़यों की तीन-तीन लाइनें लगी थीं।

खैर, हमें वहाँ पहुँचने में कोई खास मुश्किल नहीं आई। हमारे पास अब दो विकल्प थे- चार सौ मीटर आगे चलकर आराम से बर्फ पर पहुँचें अथवा वहीं से करीब 30-35 मीटर फिसलते हुए नीचे उतरें। हम फिसलकर नीचे जाने का लोभ संवरण न कर सके। सबसे पहले अम्लान ने हिम्मत दिखाई। उसने पैर नीचे डाले और तेजी से फिसलता हुआ चला गया। अचानक रास्ते में एक स्थूल भद्र महिला आ गई। आन्टी! आन्टी! अम्लान ने बड़े कातर स्वर में उन्हें रास्ते से हट जाने का आग्रह किया। इसके पहले कि आन्टी समझ पातीं, देर हो चुकी थी। अम्लान ने आन्टी को पीछे से धक्का दिया और दोनों एक साथ गड्ढे में और वह भी 10 मीटर नीचे। बिचारी आन्टी बड़ी मुश्किल से तो ऊपर यहाँ तक पहुँची थी। अपने भारी शरीर के साथ दुबारा चढ़ना पडा।

अब मेरी बारी मैंने पैर डाला ही था कि फिसल गया। संभलने का कोई मौका नहीं। नीचे जाकर ही रुके। अब तो ऋचा और कविता को भी हिम्मत मिल चुकी थी। जब मैंने कविता को अपने फिसल जाने की बात बताई तो वह ताल ठोंकने लगी। ‘‘देखा! मेरे बेटे ने ही सबसे पहले हिम्मत दिखाई और आराम से नीचे आ गया। वह तो नहीं फिसला’’। तभी अम्लान ने स्वीकारोक्ति प्रस्तुत कीः ‘‘नहीं माँ! मैं तो पहले ही फिसल गया था’’। इसके आगे अब किसी भी तर्क का कोई अवसर नहीं बचा। हम सब चुप हो गए। गलती मेरी ही थी, हमेशा की तरह।

हम एक अलग दुनिया में थे। सैंकड़ों लोग बर्फ पर खेल रहे थे। इस प्रकार के बर्फवाले कई क्षेत्र थे। कई पर्यटक स्कीइंग कर रहे थे। कुछ स्लेजिंग में लगे थे। ढेर सारे प्रशिक्षु भी थे जो स्कीइंग सीख रहे थे। स्कीइंग सिखाने वाले भी थे। बर्फ के गोले बनाकर मारने वाला खेल हमने भी खेला। हमें इतना भर ही आता था। इस प्रकार की बर्फ हमने पहली बार देखी थी। एकदम भुरभुरी। उठाकर गोला बनाओ तो आसानी से बन जाए। बहुत सुन्दर दृश्य था। तीन ओर बर्फीली चोटियाँ और एक ओर गहरी खाई। स्कीइंग वाले तो बहुत दूर तक जा पा रहे थे। कुछ गाडि़याँ आगे ऊपर जाती हुई दिख रही थीं। लोगों ने बताया कि ये लोग लाहौल-स्पीति जा रहे हैं। यहाँ से हमें हिमालय के पर्वतों का विहंगम दृश्य दिख रहा था। बादल इन पर्वतों के नीचे थे। कुल मिलाकर यहाँ हम ऐसा नजारा देख पा रहे थे जो इस पृथ्वी पर बिरले ही देखने को मिले।

दो-तीन घण्टे के बाद वापस लौटने को तैयार हुए। अम्लान को ठण्ड लगने लगी थी। उसके बारे में हमें अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। उस स्थान पर बहुत सारी दुकानें भी थीं। यहाँ पकौड़े, भजिए, भुट्टे, चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय और खाने के सामान बिक रहे थे। थोड़ा बहुत खाया। वैसे गाड़ी में भी बहुत कुछ पड़ा था जो होटलवालों की तरफ से था।

अधिकांश पर्यटक भी अब लौटने लगे थे। हमारी गाड़ी काफी ऊपर तक आ गई थी। लौटते समय ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। हाँ! हमने यहाँ पानी भी खूब पीया। हमें इसकी सलाह पहले ही दी गई थी। गाड़ी में बैठने के पहले यहाँ के नयनाभिराम दृश्य को पलटकर एक बार फिर देखा और गाड़ी में बैठ गए।

रास्ते में इस क्षेत्र के बारे में विचार करता रहा। नवम्बर से अप्रैल तक, जब बर्फ के कारण इस मार्ग को बन्द कर दिया जाता है, यहाँ रहने वाले लगभग तीस हजार निवासी शेष दुनिया से कट जाते हैं। उसमय उनकी क्या स्थिति रहती होगी? बीमार पड़ने पर वे कहाँ जाते होंगे ? एकमात्र वायुमार्ग और वह भी जब मौसम साफ रहे। सुना है, इन दिनों ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है।

जब हम बर्फ पर खेल रहे थे उसी दौरान एक सज्जन से मेरी चर्चा हो रही थी। वे उस समय बर्फ के काले रंगवाले धब्बों पर चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आज से दस साल पहले इस क्षेत्र में वर्ष भर बर्फ रहती थी लेकिन अब मात्र 10 महीने टिक पाती है। कहते हैं, वर्ष 2008 में रोहतांग में 1 लाख पर्यटक आए थे। अगर इस दर्रे पर भीड़ का यही आलम रहा तो यह कहना मुश्किल है कि इस दर्रे पर बर्फ कितनी देर की मेहमान होगी। बिचारी व्यास! वह तो प्यासी मर जाएगी।

मौसम पर शोध करने वाले वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अनिवार्य होने के बावजूद ओजोन के कण वायुमण्डल में नीचे होते हैं और गर्मी बढ़ाते हैं। सल्फर कण से ग्लेशियरों पर परत चढ़ने के कारण प्रदूषण हो रहा है। ऐसे में प्रकाश की किरणों की गर्मी परावर्तित करने की क्षमता कम होती जा रही है। इस कारण मौसम में गर्मी की मात्रा भी बढ़ रही है।

इसी गर्मी की वजह से कुल्लू के मशहूर ‘‘नगुवाई’’ सेबों का उत्पादन कम होने से किसानों ने इसकी खेती कम कर दी है। इसके स्थान पर गर्म क्षेत्रवाले फलों- जैसे आम, अमरूद और अनार की ओर किसान प्रेरित हो रहे हैं। ठण्डे स्थानों वाले फल ऊँचें स्थानों तक सीमित होकर रह गए हैं। सच है! यह क्षेत्र खतरे में है।

हम बहुत तेजी से नीचे आ गए थे। मनाली से 13 किमी. पहले ही हम दाईं ओर मुड़ गए। ऐसे बहुत कम पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ हर मौसम में पर्यटक पहुँचते हों। सोलांग घाटी एक ऐसी ही जगह है। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग का बुखार होता है तो गर्मियों में पैराग्लाइडिंग के दीवाने स्वमेव खिंचे आते हैं। यह स्थान सैलानियों, एडवेन्चर गेम्स के शौकीनों, रोमान्चप्रेमियों और फिल्मी कलाकारों से वर्ष भर गुलजार रहता है। दरअसल सोलांग एक नाले का नाम है। यह नाला व्यास नदी के जल का मुख्य स्त्रोत है। नाले के शीर्ष पर व्यास कुण्ड है और दोनों ओर का क्षेत्र सोलांग घाटी कहलाता है।

दोपहर 12 बजे तक हम इस घाटी में पहुँच गए थे। चमचमाती हिमाच्छादित चोटियों ने हमारा मन मोह लिया। ऊँचे चीड़ और देवदार के पेड़ जैसे बर्फीली चोटियों से होड़ कर रहे हों। यहाँ हरी मखमली घास से बिछा हुआ एक बड़ा मैदान था। घोड़ेवाले ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने केबल कार से ऊपर जाने का मन बनाया।

ऊपर तक पहुँचने का रास्ता बहुत रोमान्चक था। परन्तु वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ पैराग्लाइडिंगवाले ही थे जो पर्यटकों की बाट जोह रहे थे। इस ऊँचाई से हिमालय की अद्भुत चोटियों को देखना अविस्मरणीय अनुभव है। निश्चित तौर पर पैराग्लाइडिंग के दौरान और ऊँचाई से इन्हें देखना, रोमान्च की पराकाष्ठा होती। परन्तु कविता की उपस्थिति में हमारा ऐसा सोचना भी अपराध था। फिर भी, सोलांग घाटी परी कथाओं सरीखी है।

कहते हैं, सर्दियों में बर्फ की ऐसी ढलानें गुलमर्ग को छोड़कर पूरे भारत में नहीं हैं। सर्दियों में यहाँ जब पर्वत श्रृंखलाएँ पूरी तरह बर्फ की सफेद चादरों से लिपट जाती हैं, तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता होगा। जिधर निगाहें दौड़ाएँ, बर्फ ही बर्फ! जमीन पर बर्फ, दरख्तों पर बर्फ, नदी, नालों में तैरती बर्फ और पहाड़ों के सीनों से लिपटी बर्फ, बहुत ही अद्भुत और मोहक दृश्य होता है। यह सोचकर ही मन रोमान्च से सराबोर हो गया। निश्चय किया, किसी सर्दी में हम यहाँ जरूर आएंगे।

परन्तु अब यहाँ बर्फ रहे न रहे, गर्मियों में भी स्कीइंग का आनन्द लेने की व्यवस्था हो गई है। हमें बताया गया कि मनाली में अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट ऑफ माउण्टेनियरिंग ऐण्ड अप्लायड स्पोर्ट्स ने यहाँ घास वाली ढलान स्कीइंग के लिए तैयार की है। इस दौरान यहाँ कोई भी स्कीइंग कर सकता है। वर्ष 1961 में स्थापित इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ इस कार्य के लिए विशेष प्रकार की घास लगाई है। ये घास के मैदान हमने भी देखे। परन्तु हमारी हिम्मत नहीं हुई।

वैसे यहाँ आने वाले अधिकांश पर्यटक एडवेन्चर के लिए आते हैं लेकिन हम तो मात्र दर्शक थे। करीब एक घण्टा रुकने के बाद वशिष्ठकुण्ड के लिए निकल गए। मुख्य सड़क पर आने के बाद हम थोड़ी दूर मनाली के लिए चले फिर बाएं मुड़ गए। रास्ते में भीड़ भाड़ तो थी परन्तु हमारी गाड़ी आराम से गाँव तक पहुँच गई।

दरअसल वशिष्ठ एक छोटा सा गाँव है जो व्यास नदी के किनारे स्थित है। यह दो मन्दिरों और एक गर्मकुण्ड के कारण आकर्षण का केन्द्र है। कहते हैं, सप्तर्षियों में से एक ऋषि वशिष्ठ यहीं रहते थे। जब उन्हें खबर लगी कि महर्षि विश्वामित्र ने उनके पुत्रों की हत्या कर दी है तो वे शोकाकुल होकर बन्धनों से स्वयं को बाँधकर नदी में कूद गए थे लेकिन नदी ने उन्हें बन्धनों से मुक्त कर दिया था।

यह मन्दिर 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। इस मन्दिर की विपरीत दिशा में भगवान श्रीराम का भी एक मन्दिर है। मन्दिर में दर्शन के बाद हम गर्म कुण्ड की ओर गए। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के स्नान की अलग-अलग व्यवस्था है।

इस जलस्त्रोत की भी एक कहानी है। एक बार भगवान श्रीराम के अनुज लक्ष्मण महर्षि के पास आए हुए थे। उन्होंने देखा कि महर्षि को स्नान के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। लक्ष्मण ठहरे शेषनाग, जिसने इस पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाया हुआ है, के अवतार। उन्होंने धनुष से तीर चलाकर एक गर्मस्त्रोत की धारा वहीं निकाल दी।

गर्मकुण्ड देखकर अम्लान मचलने लगे। उन्हें नहाना था। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। समझाने पर समझ गए। कहते हैं कि इस जल में औषधीय गुण हैं। वैसे यह पानी सल्फर के कारण गर्म होता है जिसका स्त्रोत चूना पत्थर की खदानें हैं। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ स्नान कर रहे थे और स्नान के उपरान्त ही मन्दिर दर्शन का नियम है। हमें स्नान करना नहीं था, सो पहले मन्दिर, फिर कुण्ड दर्शन कर वापस लौट चले। ठण्ड के इस क्षेत्र में गर्म जलकुण्ड का होना किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे मुझे याद है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, मणिकर्ण- ये सभी ठण्डे स्थान हैं परन्तु इन सभी स्थानों पर ऐसे गर्म सोते अवश्य हैं।

अब हमारा अगला मुकाम मनाली का मॉल रोड था जहाँ हमें कुछ खरीदारी करनी थी। आधे घण्टे में हम मनाली में थे। समुद्रतल से करीब 6000 फीट की ऊँचाई पर स्थित मनाली आज देश का सबसे पसन्दीदा हिल स्टेशन है। यहाँ गर्मियों के अलावे सर्दियों में भी भारी भीड़ उमड़ती है। पौराणिक ग्रन्थों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहते हैं, जब सारा संसार जलप्रलय में डूब गया था तब मनु ही जीवित बचे थे। उस समय भगवान के आदेशानुसार मनु ऋषि कश्ती में सवार होकर वर्तमान हिमालय में इस स्थान पर पहुँचे। फिर यहीं पर मनु ने मानव जाति का वंश बढ़ाया। पूर्व में यह जगह मनु आली कहलाती थी। अब मनाली हो गया है। इस कारण यह स्थान एक प्रकार से तीर्थस्थल ही माना गया है। पुराने मनाली में मनु का एक मन्दिर भी है। कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में यह मनु का इकलौता मन्दिर है।

मनाली पहुँचने के समय हमने मनाली को बहुत नजदीक से देखा। प्रकृति ने मनाली का श्रृंगार बहुत फुर्सत से किया है। वर्ष भर बर्फ से लदी रहने वाली गगनचुम्बी पर्वत चोटियाँ, नैसर्गिक सौन्दर्य की स्वामिनी मनाली के पर्यटन केन्द्र और देवसंस्कृति यहाँ आने वाले सैलानियों के हृदय में बस अपना स्थान बना लेती हैं। मनाली और उसके आसपास के क्षेत्र भारतीय संस्कृति और अमर विरासत के लिए बहुत मूल्यवान हैं क्योंकि इस स्थान को सप्तर्षियों का घर कहा गया है।

प्राचीन काल में इस घाटी में राक्षस नामक खानाबदोश शिकारियों का वास था। इसके बाद कांगड़ा घाटी से पशुओं पर जीवन बसर करने वाले आए। इसे स्थाई रूप से अपना घर बनाने के बाद वे खेती करने लगे। इस क्षेत्र के कुछ प्राचीन बाशिन्दे हैं जो नौर कहलाते हैं। अब वे बहुत कम संख्या में बचे हैं। मनाली के पश्चिमी तरफ हरिपुर के समीप एक गाँव सोयल है जो इन्हीं नौर परिवार के लोगों के कारण मशहूर है। एक तो उनके पास खेती योग्य बहुत जमीन थी और दूसरा, ये खेतिहर मजदूर के रूप में इन राक्षसों से काम कराते थे।

अंग्रेजों के समय मनाली के आसपास सेब के बागान लगाए गए और ट्राउट मछलियों के बीज डाले गए। ऐसा कहते हैं कि इन सेब के झाड़ों पर पहली बार ही इतने फल लद गए कि उनकी टहनियाँ टूट गईं थीं। आज इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी, खूबानी, नाशपाती और चेरी की जमकर खेती होती है।

1980 के दशक में कश्मीर में बढ़ती दहशतगर्दी से मनाली के दिन फिर गए। उस समय सुनसान रहने वाली मनाली आज भीड़ भाड़वाले पर्यटन केन्द्र के रूप में तब्दील हो चुकी है। कई वर्षों से मनाली हनीमून मनाने वाले नवविवाहितों की पसन्दीदा स्थली के रूप में मशहूर है। मॉल रोड़ पर आने के बाद हम गर्म कपड़े बेचने वाली दुकानों में घुसे। ऋचा के लिए दो-चार सुन्दर स्टोल खरीदे। एक छोटा सा हैण्डबैग भी लिया। फिर एच॰पी॰एम॰सी॰ के आउटलेट से फ्रूट ड्रिंक्स लिए। बहुत देर हम वहीं घूमते रहे। भीतर बाजार तक हो आए। आज मिले फुर्सत के क्षणों को बड़ी संजीदगी के साथ जिया। भोपाल के आग बरसते मई के महीने में यहाँ इस स्थान पर पहाड़ी वादियों की ठण्डक हमें सुकून दे रही थी। सचमुच प्रकृति ने मनाली को खुले हाथों से नूर बख्शा है।

ऐसे ही बातें करते-करते हम वापस होटल में पहुँचे। दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गए। हरी भरी वादियाँ, ऊँचे-ऊँचे पर्वतों पर दूर-दूर दिखाई देते देवदार के ऊँचे-ऊँचे दरख़्त, मनाली के प्राकृतिक सौन्दर्य को दोगुना कर देते हैं। हम जैसे स्वर्ग में थे। सूरज डूब रहा था। यहाँ की सुरमई शाम और अलसाती भोर का मजा ही कुछ और था। सुबह रोहतांग जाते समय इस अलसाती भोर को भी देखा था।

आज थकावट कल के मुकाबले कम थी। बच्चे टीवी में लग गए। कविता को चाय पीनी थी। मैं आज का वृत्तान्त लिखने में लग गया। वृत्तान्त के मुख्य बिन्दु ही लिख पाता था। इसे विस्तार देने के लिए तो समय चाहिए। रात्रि 9 बजे हमें नीचे डाइनिंग हॉल से बुलावा आया। आज हम बेहद सतर्क थे। पीछे की टेबल पर फिर वही गुजराती पर्यटक थे और उनका खाना भी लगा था। हमने उसे पलटकर देखा भी नहीं। जहाँ हमारा टेबल लगा था वहाँ से शुरू होने वाली कुर्सियों की ही पहली लाइन में बैठे। परन्तु इससे भी अधिक लाभ नहीं हुआ। उस दल की एक महिला ने हमसे पूछ ही लिया कि हम कहाँ से आए हैं। कविता ने जबाब दिया। इसके पहले कि वह दूसरा प्रश्न करे, वह क्षमा माँगने लगी। दरअसल आज वही गलत थी। कल की घटना की वजह से वह शायद पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। जहाँ हमारा खाना लगा था उसे वह अपना डिनर समझ रही थी। कविता ने उसे बताया कि यह हमारा ही टेबल है। अगर आप गुजराती हैं और उस दल से हैं तो आपका टेबल पीछे लगा है। कविता ने बेधड़क, ठप्पे से जबाब दिया। दुबारा क्षमा माँगती हुई वह महिला पीछे अपने डिनर टेबल पर चली गई। कविता बधाई की पात्र थी।

हमने सुकून महसूस किया। बहुत प्रेम से खाना खाया। बालकनी में पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई थी। काफी देर तक वहीं खड़े बारिश देखते रहे। रात्रि 11 बजे तक सो पाए।

हिमांचल प्रवास का आज तीसरा दिन था।

चौथा दिन- नग्गर के किले से शिमला तक

सुबह 7:00 बजे तक सोकर उठे। नहाया धोया, सुबह का नाश्ता किया और मनाली शहर को बाय-बायकर नग्गर की ओर बढ़ गए। मनाली से आगे 16 किमी. दूर पतलीकुह्ल नाम का स्थान मिला। रामवीर ने बताया कि यह स्थान ट्राउट मछलियों के मशहूर है। इस स्थान को ट्राइट हैचरी भी कहते हैं। वार्षिक तापमान अधिक होने से अब इनकी संख्या में कमी आ गई है।

इसके पाँच कि.मी. आगे हमारा पहला मुकाम नग्गर आया। कहते हैं कि यदि कुल्लू के परम्परागत ठेठ कुल्लूवी गाँवों की झलक देखनी हो तो नग्गर से बढ़कर कोई स्थान नहीं हो सकता। हमने इसके बारे में पढ़ा था। ध्यान से देखने पर वास्तव में इस गाँव के अधिकांश घर पत्थर और लकड़ी के बने हुए थे। इसमें सीमेन्ट, चूना अथवा मिट्टी का उपयोग न के बराबर था। स्थानीय भाषा में मकान बनाने की इस शैली को काष्ठकुणी शैली कहते हैं। नग्गर एक सांस्कृतिक गाँव है।

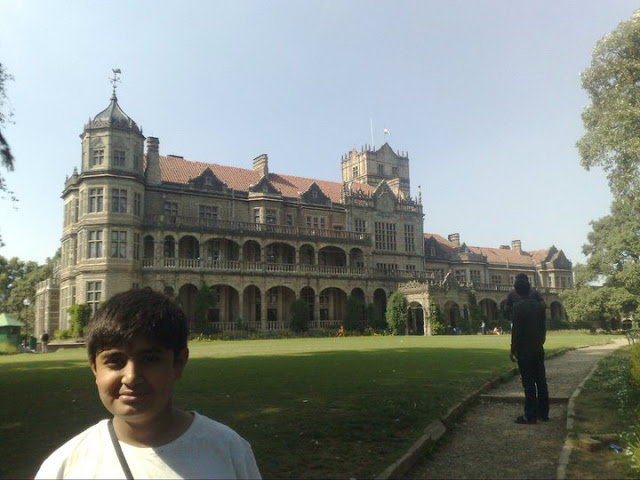

एक पहाड़ी टीले पर स्थित यह कस्बा कुल्लू राज्य की वर्ष 1460 के पहले 400 वर्षों तक राजधानी रहा है। बाद में कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर को बनाया गया। नग्गर को राजा विशुद्धपाल ने बसाया था। नग्गर कैसल एक प्राचीन शाही किला है जो लगभग 500 वर्ष पुराना है। यह किला भी पत्थर और लकड़ी से काष्ठकुणी शैली में बना है। कहा जाता है, इसे बनाने में 2000 देवदार के वृक्षों का इस्तेमाल किया गया था। महल की दीवारें अजीब तरह की थीं। एक परत पत्थर की तो दूसरी परत लकड़ी की। यह शैली इतनी मजबूत मानी गई है कि इस पर बड़े-बड़े भूकम्पों का कोई असर नहीं हुआ है और आज भी सकुशल उसी हालत में है। कुल्लू के राजाओं ने कई सौ वर्षों तक इसी कैसल से अपना शासन चलाया है। यह ऐसी जगह बना है जहाँ से राजा समूची घाटी पर नजर रख सकते थे। राजधानी रहने के दौरान नग्गर, कुल्लू घाटी का सबसे बड़ा गाँव हुआ करता था। यह किला नग्गर में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केन्द्र है।

हम भी सबसे पहले इसी किले में पहुँचे थे। किले का स्थापत्य और वास्तु आवाक् कर देने वाले हैं। इस मजबूत ढांचे के चारों ओर न तो कोई परकोटा है और न ही कोई मीनार। लकडि़यों का काम इतनी बारीक और सफाई के साथ किया गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम काफी देर तक बारीकी से इसे देखते रहे। उस समय सुबह होने की वजह से कैसल में बहुत कम पर्यटक थे। कहते हैं, मध्यकाल में एक रानी ने बरामदे से व्यास नदी में छलाँग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गाइड के अनुसार, उसकी आत्मा अभी भी महल में आती रहती है। लेकिन इस महल और महल से बाहर दिखने वाले नजारे इतने खूबसूरत हैं कि भूत प्रेत भी यहाँ किसी पर्यटक को आने से रोक नहीं पाते।

गाइड ने हमें महल के अन्दर का वह आँगन भी दिखाया और बताया कि फिल्म “जब वी मेट” का प्रसिद्ध गाना ”ये इश्क हाय, बैठे बिठाए……….” यहीं फिल्माया गया था। इस गाने का एक दूसरा भाग रोहतांग दर्रे पर फिल्माया गया है।

इस कैसल का अधिकांश वर्ष 1978 में राज्य शासन ने अपने कब्जे में लेकर हेरिटेज होटल में बदल दिया। राज्य पर्यटन विकास निगम इसे सन्चालित करता है। इस महल का हमने वो हर हिस्सा देखा जो हम देख सकते थे। वास्तव में यह कैसल लाजवाब था। वास्तुकला का सर्वोत्तम प्रदर्शन। हम काफी प्रभावित हुए। यहाँ तक कि अम्लान और ऋचा, दोनों ने भी इसमें रूचि ली।

एक घण्टे कैसल में बिताने के बाद हम महल के परिसर में आए। गाइड ने बताया कि यहाँ परिसर में जो शिला रखी गई है उसे स्थानीय निवासी ‘‘जगती पौट’’ कहते हैं यानि “जगत का पौट”। उसे देवताओं का सिंहासन माना जाता है। एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार, एक बार जब सृष्टि में अकाल पड़ा हुआ था, देवराज इन्द्र ने देवताओं को एक युक्ति सुझाई कि यदि समस्त देवता एक स्थान पर एकत्रित हो जाएँ तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। इसके बाद सारे देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप धारणकर सुदूर भृगुतुंग से एक चट्टान काटी और उसे अपनी पीठ पर उठाकर नग्गर में लाकर रख दिया। इस प्रकार के प्रयासों के कारण ही संकट दूर हो पाया। तभी से यह पौट नग्गरवासियों के लिए श्रद्धा का केन्द्र है। पौष अमावस्या को दीवाली के दिन पहला दिया यहीं जलाया जाता है।

इस स्थान को जगतिपथ मन्दिर भी कहते हैं। गाइड ने इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी सुनाई। पुराने समय में यह कैसल एक रानी का महल था। रानी को हमेशा पहाड़ों में स्थित अपने घर की याद आती थी। यह सब याद करके वह बहुत उदास रहती थी। उसे उदास देख कुल्लू के समस्त देवताओं ने एक उपाय सोचा। वे मधुमक्खियों के रूप में रानी के घर (मायका) गए और वहाँ से स्मृतिचिन्ह के रूप में पहाड़ का एक टुकड़ा ले आए। इसके बाद रानी खुश रहने लगी थी। नग्गर के लोग इसे स्थानीय देवता के रूप में पूजते हैं। गाइड ने हमें यह भी बताया कि जिन दिनों नग्गर कुल्लू की राजधानी हुआ करता था, कुल्लू का दशहरा भी यहीं मनाया जाता रहा। प्रतीकस्वरूप आज भी यहाँ रघुनाथजी की यात्रा निकाली जाती है।

इस स्थान को जगतिपथ मन्दिर भी कहते हैं। गाइड ने इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी सुनाई। पुराने समय में यह कैसल एक रानी का महल था। रानी को हमेशा पहाड़ों में स्थित अपने घर की याद आती थी। यह सब याद करके वह बहुत उदास रहती थी। उसे उदास देख कुल्लू के समस्त देवताओं ने एक उपाय सोचा। वे मधुमक्खियों के रूप में रानी के घर (मायका) गए और वहाँ से स्मृतिचिन्ह के रूप में पहाड़ का एक टुकड़ा ले आए। इसके बाद रानी खुश रहने लगी थी। नग्गर के लोग इसे स्थानीय देवता के रूप में पूजते हैं। गाइड ने हमें यह भी बताया कि जिन दिनों नग्गर कुल्लू की राजधानी हुआ करता था, कुल्लू का दशहरा भी यहीं मनाया जाता रहा। प्रतीकस्वरूप आज भी यहाँ रघुनाथजी की यात्रा निकाली जाती है।

हम काफी देर तक ऊपर से नीचे कुल्लू घाटी और व्यास नदी के प्रवाह पथ को देखते रहे। पूरी घाटी बहुत मनोरम और भव्य दिख रही थी। इस दिशा को छोड़ दें तो नग्गर के बाकी तीनों ओर देवदार के घने जंगल हैं। होटल के बारे में यह सोचकर भी रोमान्चित हो रहे थे कि इस कैसल के कमरों में रहने वाला प्रत्येक पर्यटक राजसी ठाट-बाट का अनुभव करता होगा। भविष्य में सम्भव हुआ तो कभी एक दिन के लिए ही सही, लेकिन रूकेंगे जरूर। गाइड ने हमें यह भी बताया था कि रात्रि में कुल्लू घाटी की समस्त बस्तियाँ प्रकाश पुँज के रूप में बहुत खूबसूरत दिखती हैं। अगर कभी ठहरे तो यह भी देखेंगे। यही सोचते हुए हम कैसल से निकले और रोरिख संग्रहालय की ओर बढ़े।

रोरिख आर्ट गैलरी नग्गर का दूसरा आकर्षण है। दार्शनिक, विचारक और चित्रकार निकोलस रोरिख यहाँ वर्ष 1927 में आए थे। विश्व भ्रमण के बाद नग्गर कस्बा उन्हें इतना भाया कि वे यहीं के होकर रह गए। उन्होंने इस घर में अपने जीवन के अन्तिम 20 वर्ष बिताए और यहीं मरे। इसी संग्रहालय परिसर में उनकी समाधि बनी हुई है। उनका बेटा, स्वेतास्लोव रोरिख भी चित्रकार था। पुरानी फिल्मों की मशहूर हीरोइन देविका रानी ने इन्हीं स्वेतास्लोव रोरिख से विवाह किया था। गैलरी में रखे चित्र वास्तव में बहुत प्रभावी हैं। मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ और न ही मुझमें इसे परखने का दृष्टिबोध है परन्तु ये चित्र किसी को पहली बार में ही आकर्षित करेंगे। सच बोल रहा हूँ, रोरिख के इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने हिमालय की आत्मा से साक्षात्कार कर लिया था। अनेक कलाप्रेमी और चित्रकार उस दीर्घा में सूक्ष्मता से इन्हें देख रहे थे। दो मन्जिली इमारत पर रोरिख के दैनिक जीवन में आने वाले सामानों का संग्रहालय भी है। देविका रानी के भी कुछ व्यक्तिगत सामान हैं।

निकोलस रोरिख के बनाए गए 37 तथा उसके पुत्र स्वेतास्लोव की 12, कुल 49 पेन्टिंग्स यहाँ आर्ट गैलरी में हैं। अधिकांश की विषयवस्तु हिमालय, हिमालय का सौन्दर्य और उगते सूर्य आदि हैं। एक घण्टे बिताने के बाद हम बाहर परिसर में आए। यह परिसर उससे अधिक रमणीक था। मोटे-मोटे तनेवाले देवदार के पेड़ों से घिरा यह संग्रहालय बहुत शान्त वातावरण में स्थित है। बाहर इन पेन्टिंग्स की प्रतियाँ बनाकर बेची जाने के लिए एक काउण्टर बना हुआ था। काउण्टर वाले ने बताया कि इस संग्रहालय को अन्तराष्ट्रीय रोरिख स्मारक ट्रस्ट चलाता है जिसमें प्रदेश सरकार के अतिरिक्त रूसी दूतावास के अधिकारी भी सदस्य हैं।

यह रोरिख परिवार भी कैसा होगा, जिसने पराए देश में, पराए लोगों के साथ रहते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मृत शरीर भी यहीं दफन है। उनका जीवन कैसा होगा? यही सोचते-सोचते हम शिमला की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में हम कुल्लू-मनाली रोड पर व्यास नदी के किनारे-किनारे बनी रोड पर आ गए। अब हमें उसी सड़क से वापस बिलासपुर तक जाना था जिस सड़क का उपयोग हमने दिल्ली से कुल्लू तक आने में किया था।

मनाली अब पीछे छूट चुका था। बाम्बेली की वही सारी दुकानें थीं जहाँ कुल्लू के परम्परागत ड्रेस, ऊनी कपड़े और दरियाँ बिक रही थीं। वही सारे राफ्टिंग के रूट, जिसे तीन दिन पहले हम देख चुके थे। यहीं हमें एक वैष्णो देवी का मन्दिर दिखा। इस मन्दिर का निर्माण कटरा स्थित वैष्णो देवी मन्दिर की तर्ज पर किया गया है। यहीं पार्वती नदी व्यास नदी से मिलती है। इस संगम स्थल को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे।

भून्तर की हवाई पट्टी के बाद बजौरा और औट आया। औट में ढेर सारे गार्डन रेस्तरां दिखे। सभी रेस्तरां व्यास नदी के रोमान्चक तट पर बने थे। उसी सुरंग से हम औट कस्बे से बाहर आए। औट से बाहर आते ही बाईं ओर एक रोड जा रही थी। रामवीर ने बताया कि यह जालोरी पास की ओर जाती है और इस रास्ते से भी शिमला पहुँचा जा सकता है। किन्तु यह रास्ता लम्बा है।

आगे चलते हुए रास्ते में अनोखी माता का मन्दिर मिला। इस मन्दिर की इस क्षेत्र में बहुत महिमा है। व्यास नदी हमारे साथ-साथ सड़क की बाईं ओर प्रवाहित हो रही थी। इसके आगे वही पण्डोह डैम मिला। बाईं ओर से एक रास्ता ऊपर पहाड़ी की ओर जा रहा था और कुछ पर्यटक भी जाते हुए दिखे। पता चला कि इस डैम के नयनाभिराम दृश्य का आनन्द ऊँचाई पर जाकर पहाड़ी से भी लिया जा सकता है। मण्डी के आसपास व्यास नदी का साथ छूट रहा था लेकिन इस नदी के सर्वाधिक आकर्षक दृश्य यहीं से दिख रहे थे। गाड़ी रोककर सौन्दर्य का आनन्द उठाने से हम अपने आपको रोक नहीं सके। 15 मिनट के बाद आगे बढ़े।

मण्डी के बाद नेर चैक, फिर सुन्दरनगर पहुँचे। सुन्दरनगर में एक खूबसूरत तालाब दिखा। वास्तव में यह समूचा क्षेत्र ही प्राकृतिक सौन्दर्य से लबरेज है। फिर आया लन्च प्वाइन्ट ‘‘हरिबाग’’। कहते हैं, मनाली से शिमला जाने वाली हर गाड़ी यहाँ रुकती है और पर्यटक यहीं लन्च लेते हैं। ढेर सारे गार्डन रेस्तरां थे। एक रेस्तरां वैष्णव में हमने भी लन्च किया। पूरे कस्बे में पंजाबी प्रभाव था। स्पष्ट कहा जाए तो हमने पंजाबी लन्च किया।

थोड़ी देर में ही बिलासपुर पहुँच गए। बिलासपुर कभी अंग्रेजों के अधीन देशी रियासत हुआ करता था। यहाँ के राजा स्वयं को मध्यप्रदेश स्थित चन्देरी राज्य के चन्देल राजवंश का वंशज मानते हैं। 6 कि.मी. आगे बरमाना आया। इन स्थानों का वर्णन मैं कुल्लू आते समय के वृत्तान्त में कर चुका हूँ।

सड़कें अब उतनी अच्छी नहीं थीं। बिलासपुर के बाद बेरी जंक्शन आया। यहाँ से एक रास्ता चण्डीगढ़ होते हुए दिल्ली के लिए निकलता है। हम इसी रास्ते दिल्ली से आए थे और कुल्लू की ओर मुड़ गए थे। यहाँ से जो रास्ता शिमला की ओर जाता है उसपर हम अब पहली बार चलेंगे। शिमला यहाँ से 78 कि.मी. रह गया था।

12 कि.मी. बाद बागे नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ जेपी कम्पनी की एक सीमेन्ट फैक्ट्री दिखी। 17 कि.मी. आगे चलने पर शलाघाट आया। यहाँ अम्बुजा सीमेन्ट की फैक्ट्री है। अब तक हम एक-डेढ़ घण्टे में बरमाना (ए.सी.सी.), बागे (जेपी) और शलाघाट (अम्बुजा) एक के बाद एक तीन-तीन सीमेन्ट कम्पनियों के प्लान्ट रास्ते में देख चुके थे। इस कारण इस पूरे रास्ते हमें ट्रकों की आवाजाही खूब दिखी। शलाघाट से शिमला की दूरी अब मात्र 33 कि.मी. रह गई थी। 5:00 बजे के आसपास शिमला शहर दिखने लगा था।

मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। शिमला आने के पूर्व इस शहर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की थी। बहुत रोचक लगा। अठारहवीं सदी में यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। सभ्यता के नाम पर सिर्फ जाखू मन्दिर और उसके आस पास दो चार घर हुआ करते थे। आज के हिमांचल प्रदेश के तकरीबन समूचे क्षेत्र पर वर्ष 1806 में नेपाली सेनापति भीमसेन थापा ने आक्रमण कर पर अपना कब्जा जमा लिया था। गुरखों ने इस क्षेत्र में ढेर सारे किले भी बनवाए। इनमें जगतगढ़ सबसे महत्वपूर्ण था। इसी जगतगढ़ किले में जुतोध मिलिटरी कैन्ट बना हुआ है। सन् 1808 तक गुरखों ने यमुना और सतलज के मध्य समस्त किलों को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी राजधानी अर्की से कठोर तरीके से शासन करने लगे। ऐसी स्थिति में स्थानीय सरदारों और राजाओं ने अंग्रेजो से मदद माँगी। एक छोटी अंग्रेजी सेना मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में भेजी गई जिसका साथ इस क्षेत्र के समस्त राजाओं के साथ-साथ महाराजा पटियाला ने भी दिया।

नलगढ़ के पास, रामगढ़ किले के समीप 11000 फीट की ऊँचाई पर दोनों पक्षों के बीच सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी गई और 15 मई 1815 को अंग्रेजो की उन्नत तोपों के कारण मलाओं के किले के पास हुए निर्णायक युद्ध में अंग्रेजो उनकी विजय हुई। इस युद्ध ने गुरखों के इस क्षेत्र पर राज करने का स्वप्न तोड़ दिया। अन्त में ‘संझोली की सन्धि’ हुई। गुरखे इस क्षेत्र से हट गए। समस्त सरदारों और राजाओं को ब्रिटिश संरक्षण में उनके रियासत लौटा दिए गए। महाराजा पटियाला को भी इनाम में शिमला के आसपास का एक बड़ा क्षेत्र मिला। परन्तु गुरखे वापस आ सकते हैं, इसका डर दिखाते हुए अंग्रेजों ने इन्हीं सरदारों और राजाओं के खर्च पर अपनी सेना शिमला के आसपास तैनात कर रखी।

इस क्षेत्र का सर्वे कर रहे जेरार्ड बन्धुओं ने दिनांक 30 अगस्त 1817 को अपनी डायरी में शिमला के बारे में लिखा हैः ‘मध्यम आकार का गाँव जहाँ एक फकीर यात्रियों को पानी पिलाता था’’। सन् 1819 में इस क्षेत्र के असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेन्ट, लेफ्टिनेन्ट रॉस ने शिमला में लकड़ी का एक कॉटेज बनवाया था। 3 साल बाद उसके उत्तराधिकारी स्कॉटिश सिविल सर्वेण्ट, चार्ल्स प्रैट केनेडी ने शिमला में पहला पक्का मकान बनवाया जहाँ आज हिमांचल प्रदेश की विधानसभा है। इस स्थान की इंग्लैण्ड जैसी जलवायु होने के कारण धीरे-धीरे बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी आकर्षित होने लगे। वर्ष 1826 तक कुछ अधिकारियों ने अपनी पूरी छुट्टी इसी क्षेत्र में व्यतीत करना शुरू कर दिया। अगले ही वर्ष 1827 में बंगाल के गवर्नर जनरल लार्ड ऐमहर्स्ट शिमला आए और केनेडी हाउस में रुके। एक वर्ष बाद भारत में ब्रिटिश आर्मी के कमाण्डर-इन-चीफ लार्ड कॉम्ब्रेमियर भी इस घर में रुके। उनके प्रवास के दौरान जाखू मन्दिर के पास तीन मील लम्बी सड़क और एक पुल का निर्माण हुआ। वर्ष 1830 में अंग्रेजों ने यह क्षेत्र अपने कब्जे में लेकर इसके बदले दूसरा क्षेत्र पटियाला और किन्थल से आदान-प्रदान कर लिया। जहाँ वर्ष 1830 में मात्र 30 घर थे, वहीं 1881 में 1441 घर हो गए।

वर्ष 1832 में यहाँ पहली राजनैतिक बैठक महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुई। तब लुधियाना से शिमला पहुँचने में चार दिन लगे थे। फिर तो गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ का नियमित आना जाना प्रारम्भ हो गया था। युवा ब्रिटिश अधिकारियों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाने लगा और उनके साथ-साथ विवाह सम्बन्धों के लिए अंग्रेज महिलाएँ भी वहाँ जाने लगीं। उस दौरान शिमला पार्टियों, क्लबों और उत्सव मनाने के स्थल के रूप में मशहूर हो गया था। तब तक विद्यार्थियों के लिए रेसीडेन्सियल स्कूल भी खुलने लगे थे। धीरे-धीरे शिमला का यह क्षेत्र एक शहर के रूप में विकसित होने लगा जहाँ बाजार, थियेटर, कला प्रदर्शनियों के केन्द्र विकसित हो गए थे। भारतीय व्यवसायी, खासकर सूद और पारसियों, ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दीं। वर्ष 1851-52 में हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड का निर्माण शुरू हुआ जिसने भारत की मुख्य भूमि से शिमला की दूरी बहुत कम कर दी। 1857 के विद्रोह से यह क्षेत्र लगभग अछूता रहा।

इन्हीं परिस्थितियों में सन् 1863 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड लॉरेन्स ने ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला ले जाने का निर्णय किया। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। वर्ष में दो बार समूचे प्रशासन को 1000 मील दूर शिमला लाने ले जाने में आने वाली समस्याओं से वाकिफ होने के बावजूद उनका यह निर्णय आश्चर्यजनक था। सन् 1864 में तत्कालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी रावलपिण्डी के पास, मुर्की शहर से समूचा प्रशासनिक ढांचा शिमला शिफ्ट कर दिया गया। 1876 ई. में उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड लिटन ने शिमला शहर के विकास की योजना बनाई। पहली बार वे जब शिमला आए तब वे किराए के मकान में रुके थे। उनके द्वारा ही आब्जरवेटरी हिल पर वायसरीगल लॉज की योजना बनाई गई।

नगर योजना के अन्तर्गत शिमला के अपर बाजार क्षेत्र से, वहाँ के निवासियों को हटाते हुए, जँगल में आग लगाकर सफाई की गई। वहाँ पर टाउन हॉल, लाईब्रेरी, थिएटर और पुलिस एवं सेना के भवन तैयार किए गए। मूल निवासियों को नीचे रहने के लिए भेज दिया गया। उस समय शिमला में रहने लायक घर कम और कुंवारे तथा सिंगल रहने वाले अंग्रेज अधिक थे। इस कारण उस कालखण्ड को रूडयार्ड किपलिंग ने ‘‘व्याभिचार, लम्पटता और गौसिप का काल’’ बताया है। सन् 1906 में दिल्ली-कालका रेल खण्ड का निर्माण हो जाने के बाद तो शिमला तक पहुँचना बहुत आसान हो गया था। शिमला का नाम श्यामला देवी के नाम पर पड़ा है। यह देवी काली की अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पहले इनकी मूर्ति जाखू पहाड़ी पर एक काली मन्दिर में स्थापित थी। ब्रिटिश काल में यह मूर्ति वहाँ से हटाकर मॉलरोड स्थित कालीबाड़ी मन्दिर में स्थापित कर दी गई।

हम धीरे-धीरे मॉल रोड की ओर बढ़ रहे थे। यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त हुए 67 वर्ष हो चुके हैं फिर भी इसकी छाप अभी भी शिमला में स्पष्ट देखी जा सकती है। पूरी तरह हरा भरा यह शहर हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं में अवस्थित होकर देवदार, चीड़ और माजू के जंगलों से घिरा हुआ है। शहर के उत्तर में बर्फीली चोटियाँ दिख रही थीं तो इसकी घाटियों में बहते झरने और मैदान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत सारे भवन, जैसे गवर्नर हाउस, विधानसभा, बिशप कॉटन स्कूल, ऑकलैण्ड हाउस, शैलेडे स्कूल, रेलवे बोर्ड, टाउन हॉल जैसी अनेक इमारतें, ब्रिटिश काल में न्यूगॉथिक वास्तुकला और न्यू ट्यूडर शैली की याद दिलाते हैं। औपनिवेशिक काल की तकरीबन 300 इमारतें आज भी शिमला में हैं।

कहते हैं, महात्मा गाँधी शिमला में आठ बार आ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना का विचार महान् चिन्तक ए.ओ. ह्यूम को शिमला में आया था। वर्ष 1945 में काँग्रेस और अंग्रेजी हुकूमत के मध्य शिमला समझौता भी यहीं हुआ था। 2 जुलाई 1972 को बांग्लादेश युद्ध के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौता शिमला में ही किया था।

शाम 6:00 बजे तक हम मॉल रोड के नीचे कार्ट रोड पहुँच गए थे। मल्टीलेयर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वहीं लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए हम कार्ट रोड से सीधे मॉल रोड पर आ गए। इसके लिए लाइन लगानी पड़ी थी। नीचे धूप चुभ रही थी। लेकिन मॉल रोड पर टहलते समय जैसे ही सूर्य की किरणें कमजोर पड़ीं हवाएँ अचानक ठण्डी हो गई थीं। मॉल रोड से नीचे पूरा शिमला शहर बहुत खूबसूरत दिखता है। बहुत देर तक घूमते रहे। मैं शिमला पहली बार आया था। लोग बताते थे कि शिमला में अब पहले वाली बात कहाँ? वहाँ अब ठण्ड पड़ती कहाँ है? लेकिन यहाँ ठण्ड तो सूर्यास्त से ही बढ़ गई थी। अभी भी यहाँ बहुत कुछ बचा हुआ है।

आज हमने मनाली से शिमला तक का लम्बा रास्ता तय किया था। हम थक भी चुके थे और अन्धेरा भी घिरने लगा था। आज इसके अतिरिक्त कुछ और घूमने की गुन्जाईश नहीं बची थी। बहुत देर तक वहीं टहलते रहे। रिज की तरफ भी गए। कविता ने यहीं एक दुकान से एक पश्मीना शॉल खरीदा। घूमते-घूमते शाम के 8 बज चुके थे। भूख लग आई थी। एक दिन और मॉल रोड आने का निश्चय कर हम लोगों ने वहीं एक रेस्तरां में खाना खाया।

हमारा होटल शिमला से 13 कि.मी. दूर कुफरी में था। हमें वहाँ के लिए जल्दी निकलना पड़ा। फिर भी देर हो ही गई थी। ड्राइवर रामवीर भी रास्ता भटक गया। किसी तरह पूछताछ कर करीब 9 बजे हम अपने होटल तोशाली रॉयल व्यू पहुँचे। हमें कमरे में जाने की जल्दी थी। होटल के स्टाफ ने हमारा सामान उतारा तो रामवीर ने उससे पूछाः अरे! तेरा “रिपेसन” कहाँ है? दोनों बच्चों को मजा आ गया। उसके रिपेसन शब्द को पकड़कर वे बहुत देर तक हँसते रहे। हमारे दोनों कमरे अगल-बगल ही थे। काफी बड़े और आरामदायक भी।

दरवाजा खोलकर हम बालकनी में आए। नीचे गहरी घाटी थी। दरअसल यह होटल एक पहाड़ी के एक साइड से पहाड़ी को ही काटकर उसकी ढलान पर बनाया गया था। पिछली तरफ घाटी में घने जँगल थे। दूर एक रास्ता जाता दिखाई पड़ रहा था। बाद में पता चला कि यहाँ से चैल जाने के लिए एक शार्टकट रास्ता भी है। कुछ देर तक आपस में बातचीत करते रहे। बच्चे टी॰वी॰ में व्यस्त थे। ठण्डी हवा चल रही थी। ऐसे में रात साढ़े दस बजते-बजते हम सो गए।

हिमांचल प्रवास का आज चौथा दिन था।

पाँचवां दिन- मशोबरा से तत्तापानी तक

सुबह 7 बजे सोकर उठे थे। आज हमारा कार्यक्रम शिमला के आसपास के क्षेत्रों को देखना था। पहले हम नालदेहरा के लिए निकलने वाले थे। होटल में ही नाश्ता किया और शिमला के आसपास की खूबसूरत वादियों में निकल गए। नालदेहरा खास तौर पर गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। शिमला से यह 26 कि.मी. दूर है। सड़क के दोनों ओर सघन हरियाली थी। पर्वत, घाटियाँ सभी घने वृक्षों से आच्छादित थे। और इन्हीं हसीन वादियों में बसा था, एक छोटा सा कस्बा, नालदेहरा। लार्ड कर्जन इस स्थान से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने अपनी दूसरी बेटी अलेक्जेण्ड्रा का नाम ही नालदेहरा रख दिया था।यह शब्द नालदेहरा दरअसल ‘नाग’ और ‘देहरा’ अर्थात ‘‘नागों का निवास’’ है।

सुबह करीब 10 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। इस बारे में जो कुछ हम पढ़ सुनकर आए थे वह सब देखने के लिए सोच ही रहे थे कि घोड़ेवालों ने हमें घेर लिया। साहब! हम चार प्वाइन्ट दिखाएंगे तो हम पाँच प्वाइन्ट, वगैरह-वगैरह। इस उलझन से बचने के लिए हमने निर्णय लिया कि घुड़सवारी तो करनी ही है, चलो इसे ही पहले निपटा लेते हैं। तीन-तीन सौ रुपए में चार घोड़े तय किए। निकल पड़े चार प्वाइन्ट देखने। ऊपर चढ़ने के क्रम में ऋचा का घोड़ा कंटीले तारों से उलझ गया। ऋचा को भी थोड़ी चोट आई। घुटने के नीचे उसका जीन्स थोड़ा फट भी गया लेकिन गनीमत यह रही कि खून नहीं निकला। इत्मीनान होने के बाद हम आगे बढ़े।

वास्तव में नालदेहरा सुरम्य पहाड़ी शहर है। घने वन और एकदम शान्त क्षेत्र। सिर्फ सड़कों पर थोड़ी बहुत आवाजाही। ऊपर चढ़ने के बाद हम घने देवदार वृक्षों के जंगल में थे। वहीं एक अस्थाई रेस्तरां बना था। करीब 15-20 पर्यटक थे। और लगभग इतने ही घोड़े। घोड़ेवालों का यह पहला हाल्ट था।

साँपों का पहला दर्शन हमें पहली बार यहीं हुआ। एक अजगर लेकर एक संपेरा बैठा हुआ था। अम्लान ने हिम्मत की और उसे पकड़कर अपने कन्धे पर रख लिया। उसकी हिम्मत की हम सबने दाद दी और दनादन कई फोटो उतार लिए। वहीं एक मन्दिर था ‘महुनाग का मन्दिर’ हमने मन्दिर के भी दर्शन किए।

मन्दिर से थोड़े ही आगे गहरी घाटी थी। घाटी का सौन्दर्य वास्तव में उसकी हरियाली थी। देर तक हम उसे ही देखकर मुग्ध होते रहे। वापस लौटकर उस अस्थाई रेस्तरां में पकौडे़ खाए। ठण्डी हवा चल रही थी और ऐसे में गर्मागरम पकौड़े खाने का अहसास ही कुछ और था। धूप अच्छी लग रही थी।

हम आगे बढ़ने को तत्पर थे। घोड़ेवाले हमारा इन्तजार ही कर रहे थे। आगे बढ़ने के क्रम में वे पहले तो नीचे उतरते चले गए, फिर धीरे-धीरे काफी ऊपर तक आ गए। एक कि.मी. से अधिक चढ़ाईवाला रास्ता तय कर हमारा दूसरा प्वाइन्ट आया। यहाँ से भारत-चीन का बॉर्डर दिखाया गया, जो हमारी ज्यादा समझ में नहीं आया। इतना समीप कैसे हो सकता है बॉर्डर! खैर, घोड़ेवालों के लिए हो सकता है। वैसे भी हम घुड़सवारी ही करने आए थे। लेकिन चीन के बॉर्डर से अधिक मजा इन घने जंगलों के बीच से गुजरने में आ रहा था।

हाँ, एक विचार मेरे दिमाग में कौंधता है कि हम बाहर घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, किसी दूसरे शहर में अथवा किसी अन्य पर्यटन स्थलों पर। निश्चित तौर पर पैदल चलने में, चढ़ाई चढ़ने में, दिन-दिन भर घूमने में, गाडि़यों में बैठे-बैठे यात्रा के दौरान ये सारे कष्ट हमारे सामने होते हैं और तत्समय यह महसूस भी होता है। परन्तु समय के साथ-साथ वे सारे घटनाक्रम हमें वैसे ही याद नहीं रह जाते। कष्ट को तो हम भूलने लगते हैं परन्तु नई चीजों को देखने का वह खुशनुमा अहसास हमारी स्मृतिपटल पर बना रहता है। और यही अहसास सारे कष्टों को भुलाकर पुनः नई जगह जाने को प्रेरित करता है।

घुड़सवारी की अपने को आदत थी नहीं। कष्ट भी हो रहा था। परन्तु हमें दुनिया देखने, नई जगह देखने, जैसे अपना है उससे अलग कुछ देखने की जिजीविषा ही हमें यायावरी पर मजबूर करती है। इस जिजीविषा के सामने ये छोटे-मोटे कष्ट बेमानी हो जाते हैं। मैंने महान् यायावर राहुल सांकृत्यायन के बारे में सुना है। वह तिब्बत एक भिक्षु बनकर घूम आए थे क्योंकि उस समय चीन, भारतीयों को तिब्बत जाने के लिए वीजा नहीं दे रहा था। ऊपर पहुँचकर एक सड़क देखी जो घाटी के उस पार बनी हुई थी। कुछ गाडि़याँ और बसें भी जाती दिखाई दीं। घोड़ेवाला सच बोल रहा था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पहले इधर से भी एक रास्ता था। भारत-चीन सीमा के पास यह रास्ता कटा हुआ है। बताते हैं कि सीमा के बाद तो मानसरोवर तक का रास्ता आज भी चालू है। भारतीयों की थोड़ी चिन्ता अगर चीन करे तो कैलाश मानसरोवर तक हिन्दू तीर्थयात्री धार्चुला और नेपाल वाले रास्ते की अपेक्षा बहुत सुविधाजनक तरीके से जा सकते हैं। काश! ऐसा दिन जल्दी आए!

यह सोचते-सोचते हम आगे बढ़े। दो सौ मीटर आगे बढ़ने के बाद घोड़ेवाले ने घोड़ों को रोककर हमें दाईं दिखाया। एकदम मखमली घासवाला मैदान। अभी तक हम घाटी होने के कारण लगातार बाईं ओर ही देख रहे थे। अचानक से दिखे ऐसे दृश्य हमें अचम्भित कर गए। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इस स्थान की खोज लार्ड कर्जन ने की थी। वह इस स्थान से इतना प्रभावित क्यों था, हम यहाँ आने के बाद ही समझ पाए। उसने इस क्षेत्र में वर्ष 1900 में नौ होलवाला गोल्फ कोर्स बनवाया था। पूरी दुनिया में कहीं भी इतना ऊँचा गोल्फ खेलने का स्थान नहीं है। करीब 6706 फीट की ऊँचाई पर स्थित यह गोल्फ कोर्स, जिसे बाद में 9 से बढ़ाकर 18 होलवाला कर दिया गया, देश का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स माना जाता है। भारत में लार्ड कर्जन की मौजूदा कई विरासतों में यह सबसे जुदा है।

घोड़ेवाले ने बताया कि शाहरूख खान और दिव्या भारती अभिनीत फिल्म ‘‘दीवाना’’ का गाना ‘‘ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं…………..’’ इसी मैदान पर फिल्माया गया है। चूंकि यह गाना हमने सुना और देखा भी है इस कारण एकदम से याद आ गया। हाँ! वही जगह है! आगे चलकर घोड़ेवाले ने नालदेहरा के भीतरी क्षेत्रों को भी दिखाया, जहाँ सजीले चीड़, आलू बुखारे के पेड़, सेब और चेरी आदि के बागान भी थे। 15 मिनट के बाद हम मुख्य सड़क पर आ गए। वास्तव में घुड़सवारी के दौरान दिखी जगहें बहुत मनमोहक थीं।

घोड़ेवाले ने बताया कि अगले महीने यहाँ सीपी मेला लगेगा। यह मेला जोड़े मिलाने का उत्सव है। चार माह बाद जोट्टों की लड़ाई होगी। पूछने पर उसने बताया कि जोट्टों साण्डों को बोलते हैं। घोड़े से उतरने के बाद हम पैदल ही कस्बा घूमने निकल पड़े। बहुत शान्त जगह थी। धूप चुभने लगी थी। गाँव के अन्दर घूमने के लिए बहुत कुछ था भी नहीं। मालूम पड़ा कि यहाँ कई झरने भी हैं। लेकिन उसके लिए ट्रेकिंग की आवश्यकता होती है।

हम गाड़ी में आए और मशोबरा जाने के लिए वापस लौटे। शिमला से 12 कि.मी. दूर मशोबरा है। यह उन ब्रितानी अफसरों की अरामगाह थी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में रहना तो चाहते थे परन्तु अपने लिए एकान्त और अपनी निजता को भी सुरक्षित रखना चाहते थे। मशोबरा बहुत खूबसूरत है। हमने पहले से ही तय कर लिया था कि हम यह पूरा कस्बा पैदल घूमेंगे। मुख्य सड़क पर ही गाड़ी छोड़ दी। वहीं गाड़ी के पास ही एक दुकानदार से कर्नल ग्रोवर की अचार वाली दुकान पूछी। दुकानवाले ने ठीक सामनेवाले घर की ओर इशारा किया। वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने बहुत आवाजें दीं। प्रत्युत्तर में भीतर से कोई आवाज नहीं आई। हम आगे बढ़े। पूछने पर राह चलते एक व्यक्ति ने बताया बाईं तरफवाला कैम्पस मशहूर फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान का सेब बागान है। इस बागान को फार्म हाउस के रूप में विकसित किया गया है। वहीदा रहमान ने अपने इस सेब बागान का नाम बेन्डोची रखा है।

कुछ दूर आगे पूछते हुए हम मिसेज जैन के शिवालिक फूड प्रोडक्टस के कैम्पस में पहुँचे। मिसेज जैन के घर का बेल बजाया। भीतर से घर में काम करने वाला एक आदमी निकला। वह मिसेज जैन को बुला लाया। हमने अपना परिचय दिया और उनसे मिलने का उद्देश्य बताया। वह बहुत खुश हुईं और पूछती रहीं कि आप लोगों को मेरा पता कैसे मिला? मेरे बारे में किसने बताया? वगैरह, वगैरह। इसके बाद वह हम लोगों को अपने एजेन्सी में ले गई। फ्रूट जूस पिलाया। हमने भी उनकी शॉप से जैम, चटनी, अचार और स्क्वाश खरीदे। बाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी दिखाई। आधे घण्टे बाद हमने उनसे विदा ली। दरअसल मशोबरा फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। मिसेज जैन की फैक्ट्री में स्ट्रॉबेरी का जैम बहुत अच्छा बनता है।

इस घर के आगे बाईं ओर गहरी घाटी थी और घाटी में जबर्दस्त सघन वन। यह पूरा कस्बा लम्बे ऊँचे वृक्षों से आच्छादित है और ठण्डी हवा बहती रहती है। आगे चढ़ाई शुरू हो गई थी। हम दाईं ओर मुड़कर पहाड़ी की दूसरी दिशा में आ गए। एक होटलवाले ने ऊपर इशारा करके बताया कि वहाँ जो सेब का बागान और कोठी दिख रही है वह खुशवन्त सिंह के बड़े भाई सरदार गुरूबख्श सिंह की सम्पत्ति है जिसे सुन्दरवन नाम से पुकारा जाता है। इसी कैम्पस में मर्चेण्ट आइवरी की फिल्म ‘‘द जुएल इन द क्राउन’’ की शूटिंग हुई थी।

दोपहर हो चुकी थी। अब भूख लग रही थी। उसी होटल में हमने खाना खाया। होटलवाले से आसपास के स्थानों के बारे में जानने समझने की कोशिश की। खाना खाने के बाद ऊपर की ओर बढ़े। हम अब ‘‘द रिट्रीट और वाईल्डफ्लावर हॉल’’ की ओर जा रहे थे। ये इमारतें 1890 के उतरार्द्ध में बनी हैं और उस समय के वायसरॉय लार्ड कर्जन और रॉयल कमान्डर इन चीफ लार्ड होरेसियो किचनर ऑफ खार्तूम के बीच हुई प्रतिष्ठा की लड़ाई के प्रत्यक्ष गवाह हैं। वायसरॉय ने जहाँ रिट्रीट पर कब्जा जमाया, वहीं लार्ड किचनर ने वाईल्डफ्लॉवर हॉल में अपना निवास बनवाया। इतना वक्त गुजरने के बाद भी उन दोनों के आपसी मनमुटाव और विद्वेष की अनुगूँज इन ऐतिहासिक इमारतों के गलियारों में आज भी सुनी जा सकती है। इन ऐतिहासिक भवनों और रोचक घटनाओं का जिक्र हमारे भ्रमण एवं इस पुस्तक लेखन के कारण और भी प्रासंगिक हो जाता है। क्षमा प्रार्थना के साथ इनका उल्लेख मैं अवश्य करना चाहूँगा ताकि मशोबरा के बारे में मैं न्याय कर सकूँ।

इस क्षेत्र में आकर्षण के कुल पाँच केन्द्र हैं। इनमें पहला है रिट्रीट भवन मशोबरा। भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान। वर्ष में एक बार राष्ट्रपति दो सप्ताह के लिए यहाँ आते हैं। तब उनका पूरा कार्यालय यहीं शिफ्ट हो जाता है। परन्तु वर्ष में अधिकांश समय विदेशी मेहमानों को रुकवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे पहले शिमला स्थित वायसरीगल लॉज ग्रीष्मकालीन निवास रहा था। 1960 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने यह भवन ‘‘इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज’’ के लिए दे दिया। इसके बाद ही मशोबरा का यह भवन राष्ट्रपति भवन को प्राप्त हुआ। कहते हैं, इस भवन को शिमला के मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने बनवाया था। परन्तु बाद में यह कोटी के राजा की सम्पत्ति हो गया। कोटी के राजा ने अंग्रेजों को तीन शर्तों पर यह भवन लीज पर दिया:-

- मशोबरा और शिमला जाने का रास्ता, जो यहाँ से गुजरता है, आम जनता के लिए बन्द नहीं किया जाएगा

- कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और

- इसकी भूमि पर कोई पशुहत्या नहीं होगी।

सचमुच कोटी के राजा की सोच घोर परम्परावादी परन्तु दूरदृष्टिवाली थी। सन् 1896 में तत्कालीन वायसरॉय ने इस भवन को वायसरॉय का आधिकारिक निवास बनाया। बाद के सभी वायसरॉय इस स्थान पर नियमित रूप से आते भी रहे।

मई, 1948 में लंदन वापस लौटने के पूर्व लार्ड माउण्टबेटन और उनकी पत्नी एडविना ने अपने कुछ अन्तिम सप्ताह यहीं बिताए थे। उसी दौरान पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे मिलने आए थे। इस पूरी घटना का विवरण लेडी माउण्टबेटन की जीवनी में किया गया है। जीवनी में यह भी उल्लेख है कि मशोबरा को लार्ड डलहौजी ने 19वीं सदी में बसाया था। पूरी तरह लकड़ी से बने 16 कमरों वाले इस भवन के चारों ओर 300 एकड़ में घना जंगल है। इस भवन के आसपास के खूबसूरत नजारे और सुन्दर पर्वतश्रेणियों को प्रकृति का अनुपम उपहार कहा जाना तनिक भी अतिश्योक्ति नहीं होगा। भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। हमने बाहर से ही दीदार किए। उस समय भवन में राष्ट्रपति के कुछ मेहमान रुके हुए थे।

दूसरा महत्वपूर्ण भवन है वाईल्डफ्लावर हॉल जो अब ओबेरॉय ग्रुप का फाइवस्टार होटल बन चुका है। पूर्व में यह स्थान तत्कालीन ब्रिटिश कमाण्डर इन चीफ, लार्ड किचनर का आधिकारिक आवास था। मूल भवन इस होटल से थोड़ा ऊपर था जो आग में जलकर भस्म हो गया था। बाद में, यहाँ इस भवन का पुनर्निर्माण लार्ड लिटन के प्राइवेट सेक्रेटरी मि. बेटन ने करवाया। लार्ड कर्जन के साथ लार्ड किचनर की कभी नहीं बनी। उनके विद्वेष की कहानियाँ बहुत कही सुनी गईं। लार्ड कर्जन नहीं चाहते थे कि लार्ड किचनर यहाँ रहें। परन्तु शिमला आते ही लार्ड किचनर ने इस भवन पर कब्जा जमा लिया। दोनों हमेशा एक दूसरे के विरूद्ध षडयन्त्र में लगे रहे। इस सारे विरोध के बावजूद लार्ड किचनर सन् 1909 में वापस इग्लैण्ड लौटने तक यहीं इसी भवन में रुके। जाते समय वे इस घर को बेच गए। वर्ष 1993 में लगी आग के बाद यह भवन ओबेरॉय ग्रुप को सौंप दिया गया। वर्तमान होटल इस स्थान पर तीसरा भवन है। होटल को हमने दूर से ही देखा।

तीसरा भवन है हेमकुंज। यह रिट्रीट और वाईल्डफ्लावर के बीचो-बीच स्थित है। यह भवन अंग्रेजी शासन में एक ब्रिटिश मि. डेन ने बनवाया था। उसका सोचना था कि शिमला शहर का विस्तार यहाँ तक होगा। बाद में इस भवन पर पंजाब सरकार का स्वामित्व हो गया। पंजाब सरकार ने इस स्थान पर एक और भवन बनवाया। मूल भवन डेन्स फॉली नाम से प्रसिद्ध है। अब इस पूरे परिसर का नाम हेमकुंज हो गया है। रास्ते से गुजरते समय हमने इस ऐतिहासिक इमारत को बहुत गौर से देखा।

चौथा है कल्याणी हेलिपैड। पहले इस स्थान पर एक दो मन्जिली इमारत थी ‘‘दुकनी’’। यहाँ एक मशहूर पिकनिक स्पॉट के साथ-साथ फूलों का बड़ा बाग भी था। कहते हैं, इसमें इतने फूल थे कि सूंघकर फूल का नाम पता करने की प्रतियोगिता तक होती थी। इसे ब्रिटिश सेना के एक अफसर ने बनवाया था। इसके मालिकों में अलवर के महाराजा का नाम भी शामिल है। अन्त में इस भवन के स्वामी एडवर्ड बक हुए जिनके पास कभी रिट्रीट भवन का भी स्वामित्व रहा था। सर एडवर्ड बक एक चर्चित पुस्तक ‘‘शिमला- पास्ट ऐण्ड प्रेजेण्ट’’ के लेखक हैं। आजादी के बाद इस पर भारत सरकार का स्वामित्व हो गया। वर्ष 1986 में हॉर्टीकल्चर विभाग से यह परिसर वापस लेकर यहाँ एक हेलिपैड बना दिया गया है।

पाँचवीं ऐतिहासिक इमारत जिसे हमने देखा वह हिमालयन इण्टरनेशनल स्कूल की इमारत है। आज यह एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। यह भवन पहले महाराजा दरभंगा का ग्रीष्मकालीन आवास “कल्याणी हाउस” था। इस भवन का नाम दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपनी तीसरी पत्नी काम सुन्दरी उर्फ कल्याणी सिंह के नाम पर रखा था। इसी भवन में स्कूल की स्थापना मेजर जनरल जगजीत सिंह ने की थी। इसकी मुख्य संरक्षक महारानी कल्याणी सिंह थीं। इन भवनों को देखने और दिलकश प्राकृतिक नजारों का आनन्द लेने के बाद हम वापस लौटे। शिवालिक फूड प्रोडक्ट से अपना खरीदा हुआ सामान उठाने के बाद हम गाड़ी तक आए।

आज पीछे मुड़कर उस कालखण्ड का सिंहावलोकन करने के बाद मेरा यह निश्चित मत है कि मैंने आज तक जितने भी हिल स्टेशन देखे हैं उनमें मशोबरा सर्वश्रेष्ठ है। इस स्थान पर पैदल घूमते, लोगों से बतियाते, ब्रिटिश काल की इन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में चर्चा करते जो चार घण्टे हमने इन हसीन वादियों में बिताए हैं मेरे अब तक के पर्यटक जीवन का सबसे खुशनुमा अहसास है। हालांकि उस दिन तापमान कम नहीं था, जिसका अहसास हमें तत्तापानी जाकर हुआ, फिर भी मशोबरा की हवाएँ ठण्डी थीं।

एक बात, एक तथ्य और मेरी समझ में नहीं आया। मैंने भी खूब यायावरी की है। शासकीय दौरों में भी और निजी यात्राओं में भी परन्तु अगर मेरे बच्चे, पत्नी साथ में न हों तो सच कहूँ, अच्छा नहीं लगता। ईश्वर की कृपा से अब तक हम साथ रहे, परन्तु इन घूमने के दिनों में साथ रहने वाला समय ही क्यों मन को गुदगुदाता है, यह अब समझ पाया हूँ। घूमने के समय हम 24 घण्टे एक दूसरे के साथ रहते हैं। साथ ही, रोजमर्रा के काम हमारे बीच व्यवधान नहीं बनते। कुल मिलाकर हमारी यायावर मनःस्थिति ही इन सबके लिए उत्तरदायी है, यह कहना गलत नहीं होगा।

ड्राइवर रामवीर से अब हमने तत्तापानी जाने का आग्रह किया। वह टालमटोल करने लगा। बताया कि वह तो हम पीछे छोड़ आए। तत्तापानी जाने के लिए तो नालदेहरा से ही आगे जाना था। हमें वास्तव में तत्तापानी जाने का रास्ता नहीं मालूम था। मैं अड़ गया कि अभी अन्धेरा होने में काफी समय है। होटल जाकर क्या करेंगे? वैसे तत्तापानी हमारे टूर प्रोग्राम में था भी। बेबस होकर उसने अपने ट्रेवल एजेन्सी से बात की। ट्रेवल एजेण्ट ने उसे तत्तापानी जाने को कहा। हम तत्काल निकल पड़े।

तत्तापानी उसी नालदेहरा से आगे करीब 25 कि.मी. दूर था। मैंने पहले भी कहा है, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं पंजाब अर्थात् ‘पंच-आब’ इस क्षेत्र में बहने वाली पाँच नदियों- यथा सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम नदियों- के दर्शन करूँ, ऐसा मेरे जेहन में था। मुझे मालूम था कि तत्तापानी सतलज नदी के किनारे है। उसके पानी से क्रीड़ा किए बिना मैं वापस लौट जाऊँ, मुझे बहुत अफसोस होता।

मशोबरा से तत्तापानी पहुँचने में हमें करीब एक घण्टा लगा। इससे पहले हम लोगों ने मणिकर्ण और वशिष्ठकुण्ड में गर्म जल के स्त्रोत देखे थे। ये सभी स्थान पवित्र माने गए हैं। तत्तापानी भी उसी प्रकार का स्थान है। समूचे हिमांचल में इस प्रकार के 6-7 स्थान और हैं। सतलज नदी के दाएं तट पर करीब एक कि.मी. की दूरी में स्थान-स्थान पर ऐसे चश्मे हैं। सल्फरयुक्त पानी में डुबकी भर लगाने से थकान, जोड़ों का दर्द और त्वचा रोग का इलाज हो जाने की मान्यता है। करीब एक कि.मी. लम्बाईवाले क्षेत्र में फैले इस स्थान पर हर वर्ष हजारों सैलानी आते हैं। हमने भी यहाँ बहुत सारे सैलानी देखे। अनेक धर्मशालाएँ और सराय नजर आए। अनेक मन्दिर भी थे।

इस स्थान पर नदी में पूर्णिमा के दिन स्नान करना बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन यहाँ का पानी गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। जो भी इसमें स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। जून और जुलाई माह में सतलज का जलस्तर बढ़ जाने से गर्म पानी के ये चश्मे अदृश्य हो जाते हैं लेकिन इसके बाद जैसे ही जलस्तर कम होता है, दुबारा गर्म पानी के चश्मे वापस नजर आने लगते हैं। ठण्ड का मौसम आने के बाद से तीर्थयात्रियों और सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। चूँकि हम यहाँ मई माह के अन्त में पहुँचे थे इस कारण तीन चार स्थानों पर ही ये जलस्त्रोत दिखे। लेकिन पानी बहुत गर्म था। मकर संक्रान्ति के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है और उस दौरान विशेषकर बच्चों का मुण्डन संस्कार भी होता है।

यहाँ के जलस्त्रोतों के बारे में वहीं मन्दिर के एक पुजारी ने हमें एक जनश्रुति सुनाई। एक समय में यह पूरा क्षेत्र भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि रहा है। भगवान परशुराम तब तक अपनी तपस्या के बल पर ऋषि समुदाय में अपना पृथक अस्तित्व बना चुके थे। हिमालय पर तपस्या के लिए जाते समय उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि आपको जब भी आवश्यकता पड़े, मुझे याद करें। मैं तत्काल आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा।

परशुराम के जाने के बाद वहाँ का स्थानीय राजा उन्हें अकारण कष्ट देने लगा था। ऋषि जमदग्नि को लाचार होकर अपने पुत्र को याद करना पड़ा। भगवान उस समय मणिकर्ण के गर्मकुण्ड में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्हें अपने पिता पर विपत्ति का आभास हुआ वे स्नानावस्था में ही अपने पिता के समक्ष प्रकट हो गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जैसे ही अपने अंगवस्त्र निचोड़े, गर्म पानी की बून्दें पड़ने के कारण उन-उन स्थानों पर गर्म चश्मे फूट पड़े।